教育向けのWindows 10搭載2in1 PC「Kano PC」が8月22日に販売を開始しました。記事執筆時点で大手通販サイトでは49,000円前後(税込、ポイント10%還元)で販売されています。

本製品はバッテリとスピーカーを後付けする簡易的な組み立て構造、取り外し可能な背面の透明パネル、色鮮やかなオレンジ色のキーボードカバーなど、そのハードウェアデザインに強烈な魅力がありますが、ハードウェアに関するレビュー記事はネット上にいくつも掲載されています。そこで、今回はプリインストールされている教育向けアプリケーションにスポットを当てた体験レポートをお届けいたします!

-

バッテリとスピーカーは後付け式。取り外し可能な背面パネルは透明で、メインボードが透けて見えます。キーボードカバー込みでサイズは287.5×194.0×35.6mm、重量は1,765gと、正直厚く、重めですが、それがまったく気にならない、いい意味の「オモチャ感」を備えた2in1 PCです

-

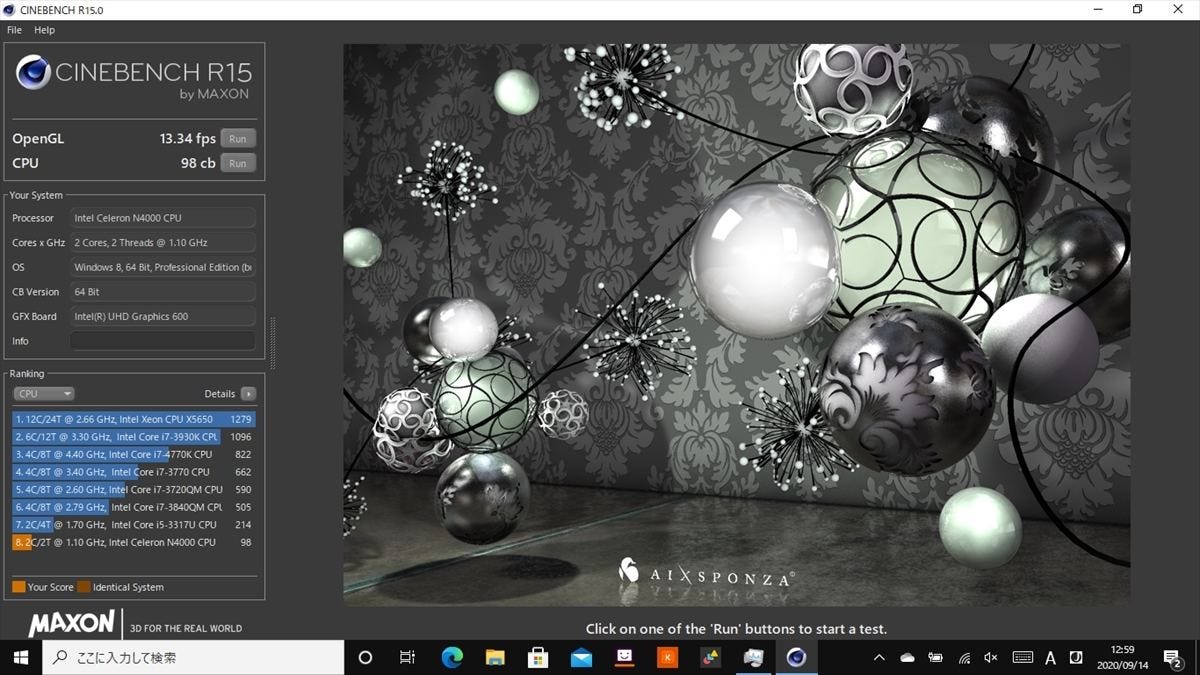

プロセッサーは「Intel Celeron N4000」(2コア2スレッド、1.10~2.60GHz)、メモリは4GB(DDR4)、ストレージは64GB(eMMC)。ベンチマークソフト「CINEBENCH R15.0」のCPUスコアは98cbと最新CPUの1コアの半分以下です。処理能力は期待してはいけません

3つの教育向けアプリがプリインストール

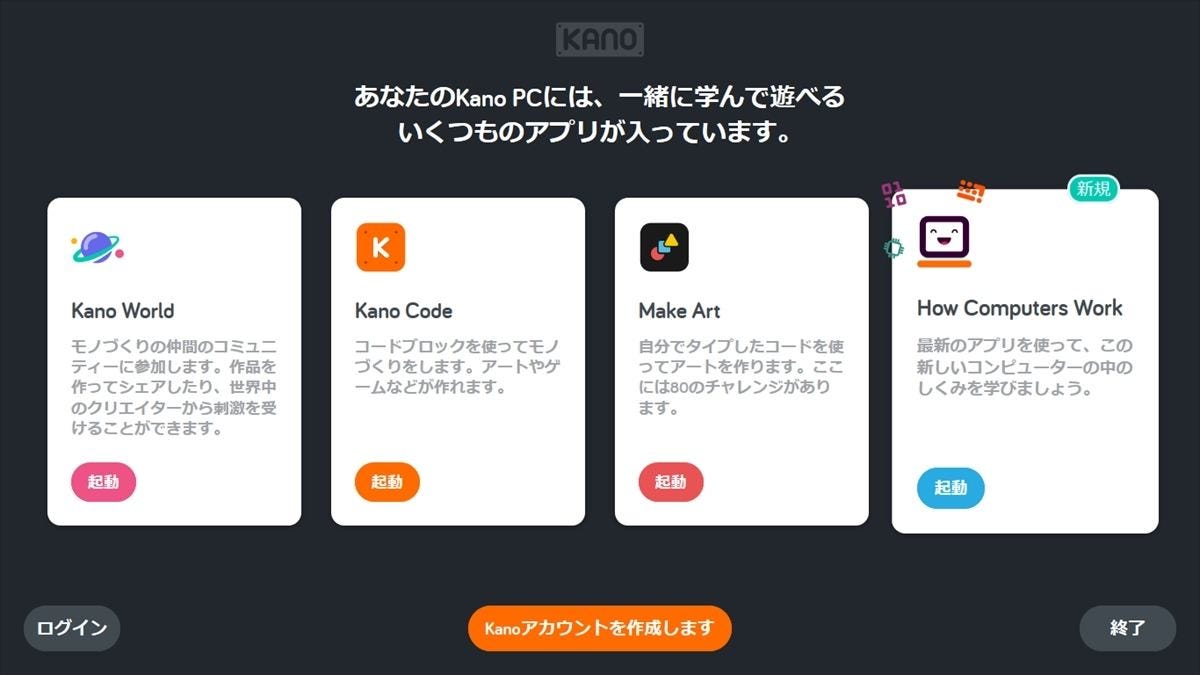

Kano PCには、「コードブロック」を組み合わせてイラストやゲームを作成する「Kano Code」、「コード(命令)」をタイピングしてイラストを描く「Make Art」、コンピューターの仕組みを学ぶ「How Computers Work」の3つの教育向けアプリケーションがプリインストールされています。

Kano CodeとMake Artには「チャレンジング」と名付けられたチュートリアルが数多く用意されており、Kano PCだけでプログラミングを学ぶことが可能です。

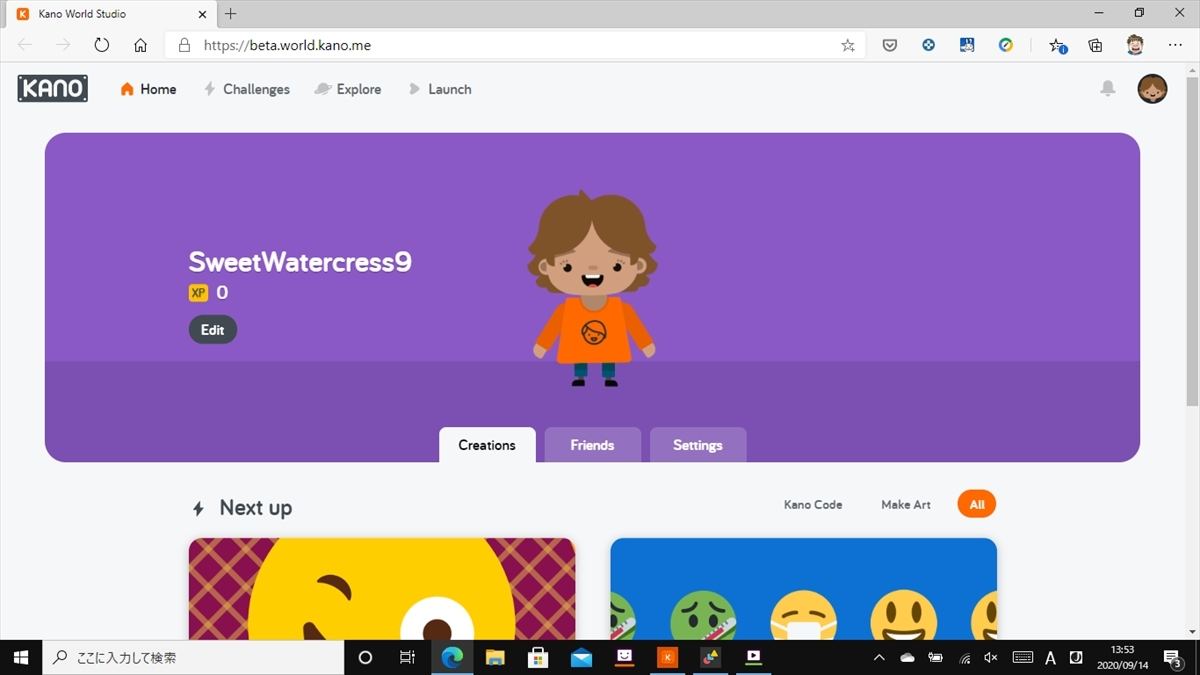

-

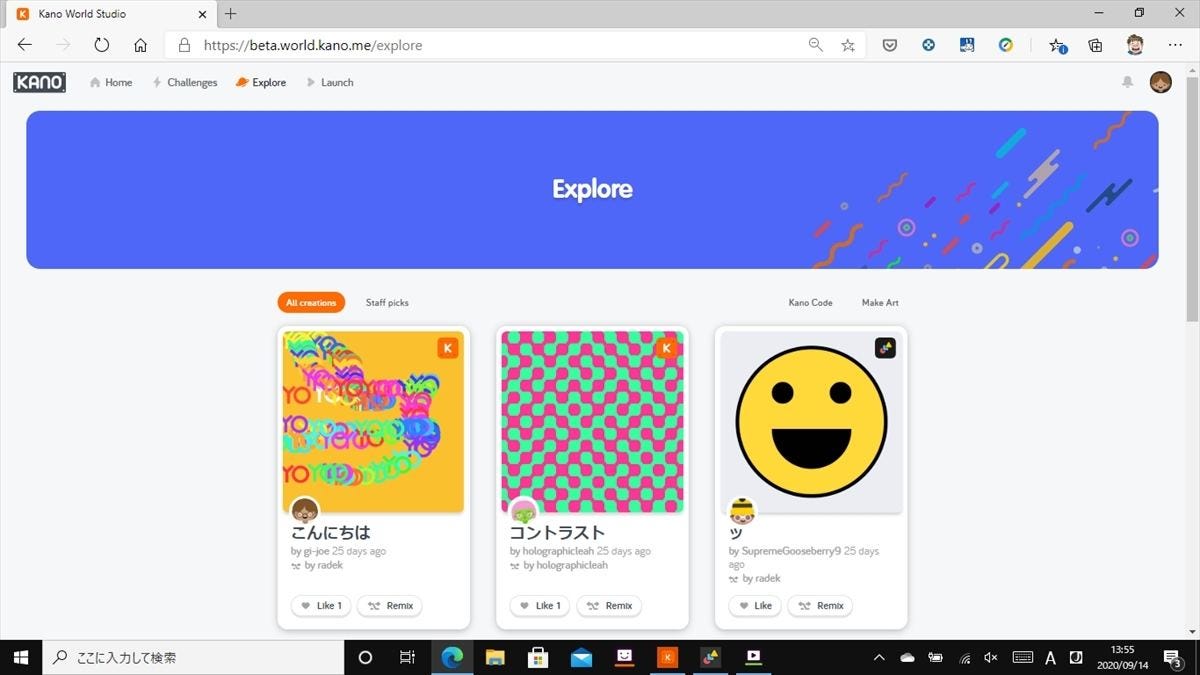

チュートリアルが終了すると、3つのアプリケーションが並ぶランチャーが表示されます。一番左の「Kano World」は自分の作った作品をシェアしたり、ほかの人が作った作品を鑑賞、ダウンロードできるポータルサイトへのリンクです

-

前のサムネイル画面で任意の作品の「Remix」を選択すると、ウェブアプリ版のKano Code、Make Artでプログラムが開かれます。このウェブアプリ版からプログラムをストレージに保存すれば、プログラム版のKano Code、Make Artから読み込み可能です

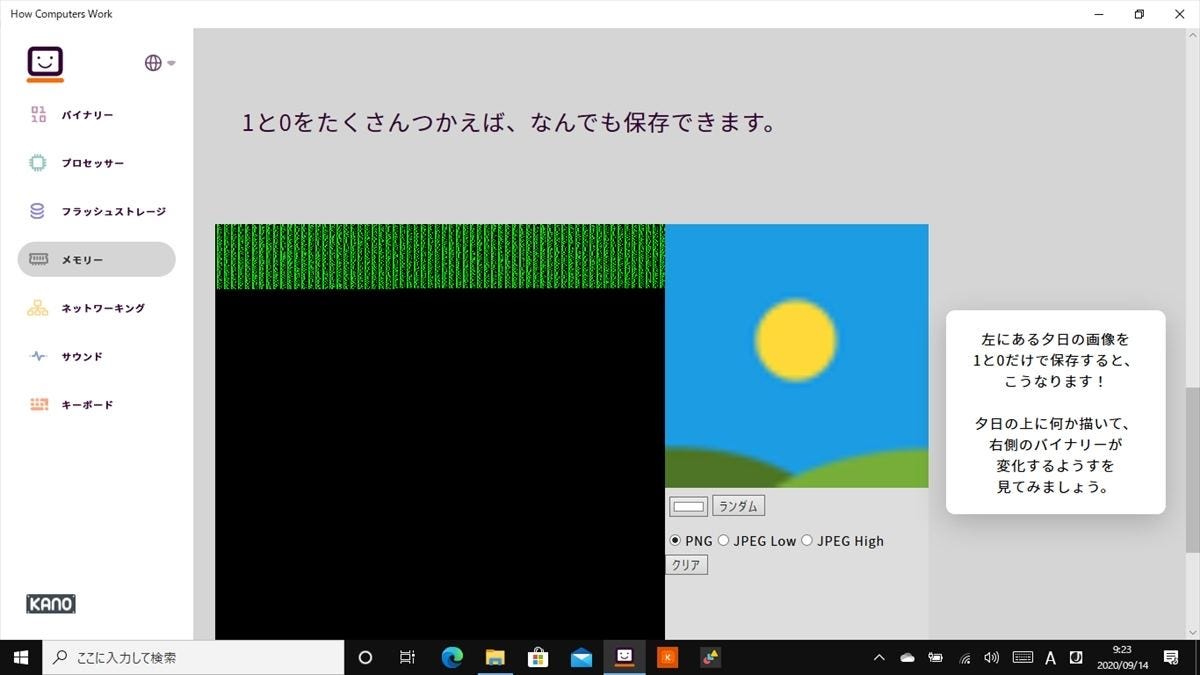

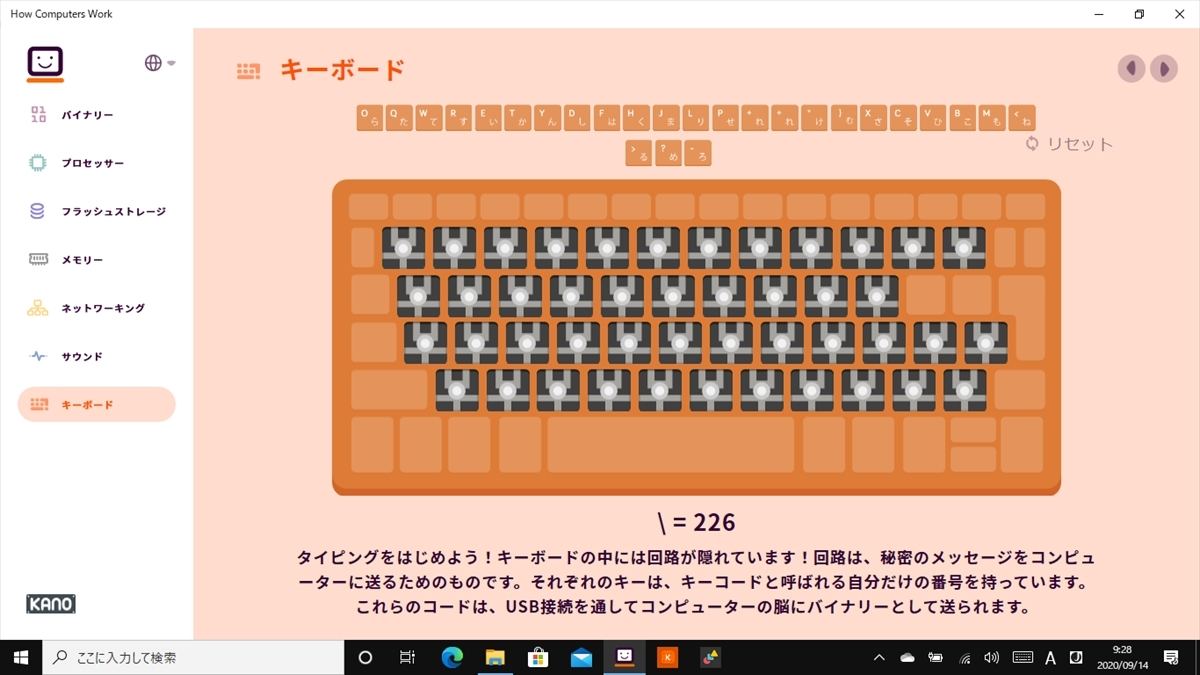

ゲーム感覚でコンピューターの仕組みを学べる「How Computers Work」

最初に挑戦してほしいのが「How Computers Work」。「バイナリー」、「プロセッサー」、「フラッシュストレージ」、「メモリー」、「ネットワーキング」、「サウンド」、「キーボード」の7パートに分かれた教育コンテンツで、コンピューターを動かすためにそれぞれがどのような役割を持っており、そしてどのような仕組みなのかを学べます。トリビア的な知識も得られるので、PCが詳しい方にも読み物として役立ちますよ。

このアプリケーションで工夫が施されているのがインタラクティブ性。たとえば、バイナリーのパートでは16桁の2進数(バイナリー)の「0」と「1」を操作すると、それに応じて表示される絵文字が切り替わります。つまり、「0」と「1」の組み合わせでコンピューターが物事を表現していることを視覚的に教えてくれるわけです。

How Computers Workのボリュームは少なめですが、あまり詰め込みすぎても子どもは飽きてしまいます。コンピューターの各部品をイメージするための入り口としてはよくできていると感じました。

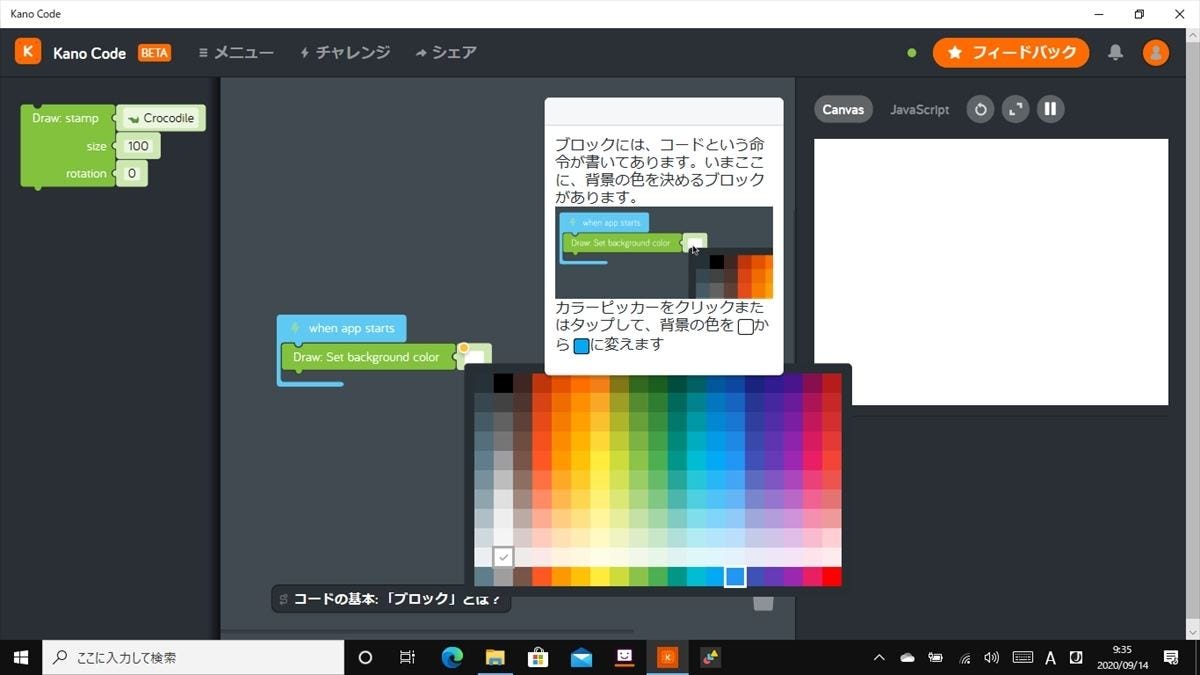

キーボードなしにプログラムの基礎を学べる「Kano Code」

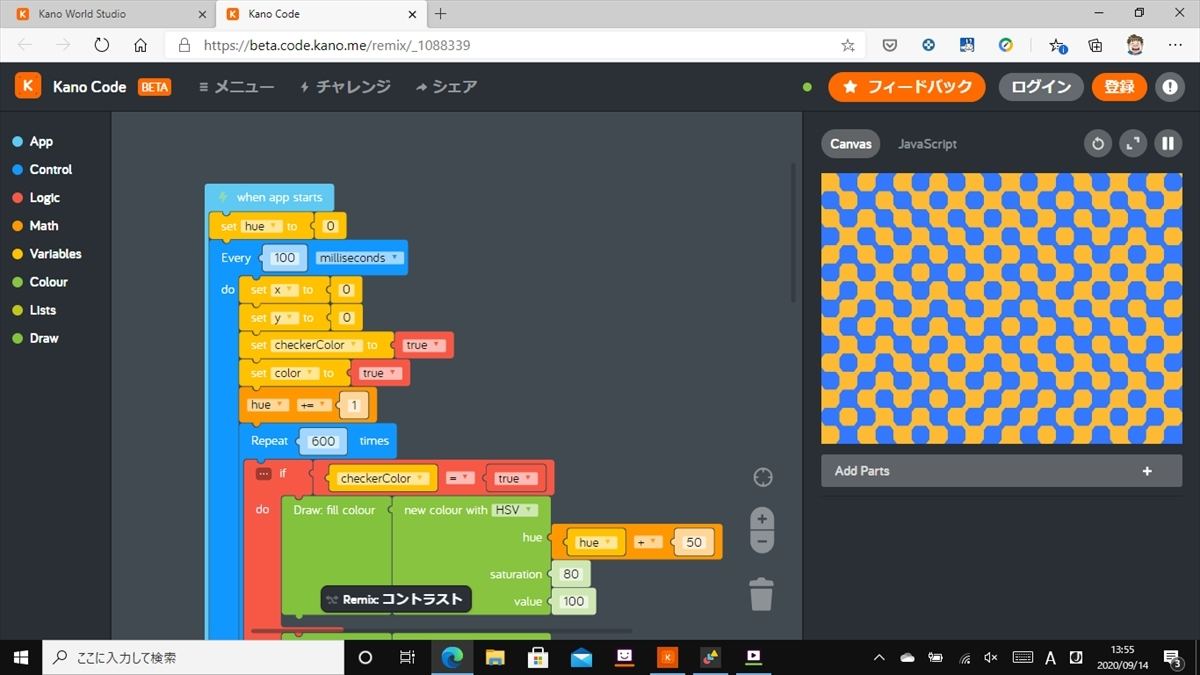

「Kano Code」はタイピングが不要なビジュアルプログラミング環境。見た目は定番教育プログラミング言語「Scratch」と似ていますね。

「App」、「Control」、「Logic」、「Math」、「Variables」、「Colour」、「Lists」、「Draw」というタブのなかにコードブロックが収められており、それを中央の作業エリアに配置していくだけでプログラミングが可能。数字もソフトウェアテンキーで入力できます。ほぼすべての操作をタッチパッドまたは画面タッチでまかなえるので、キーボードに不慣れなスマホ、タブレット世代の子どもでもとっつきやすいのがポイントです。

-

ブロックは種類ごとに色分けされており、また形も異なります。見た目で構造が理解できるように工夫されています。またブロックを置くと、その結果がリアルタイムに右のプレビュー画面に反映されます。プログラミングとデバッグを同時に行なえるわけですね

Kano Codeのもうひとつの売りは、完全日本語化されたチュートリアルが充実していること。Kano Codeではチュートリアルを「チャレンジ」と呼んでいますが、全部で24本が用意されています。このチャレンジをひとつずつクリアしていけば、すべてのコードブロックの使い方をマスターできるように構成されているのです。

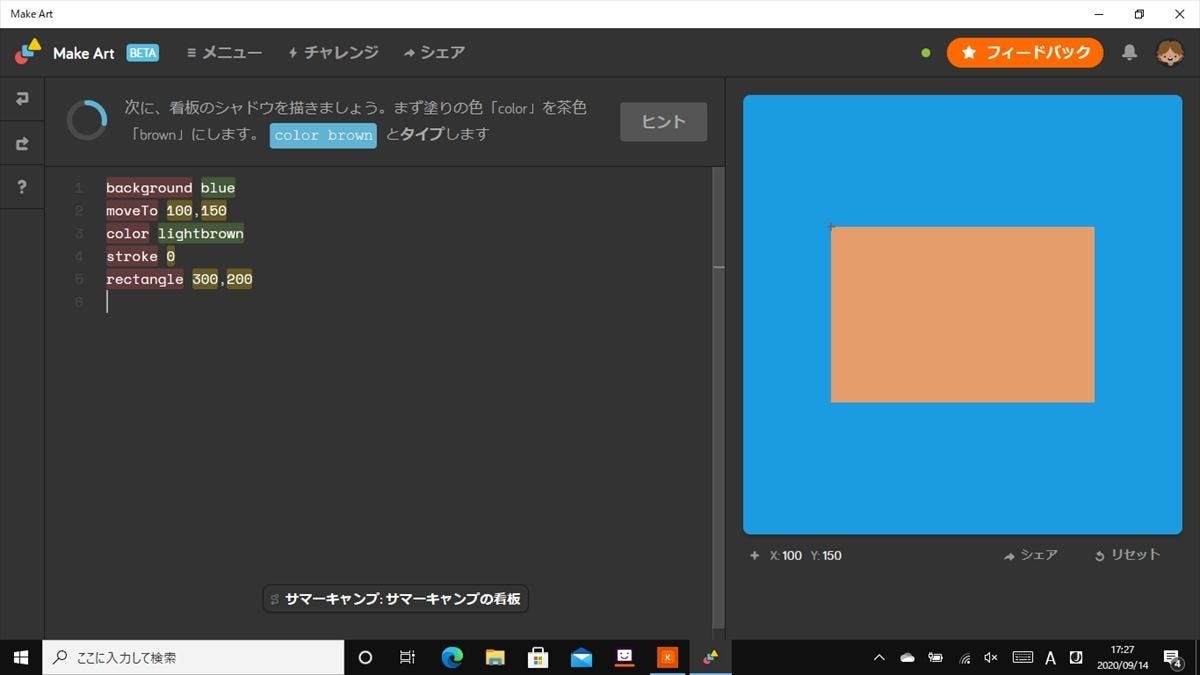

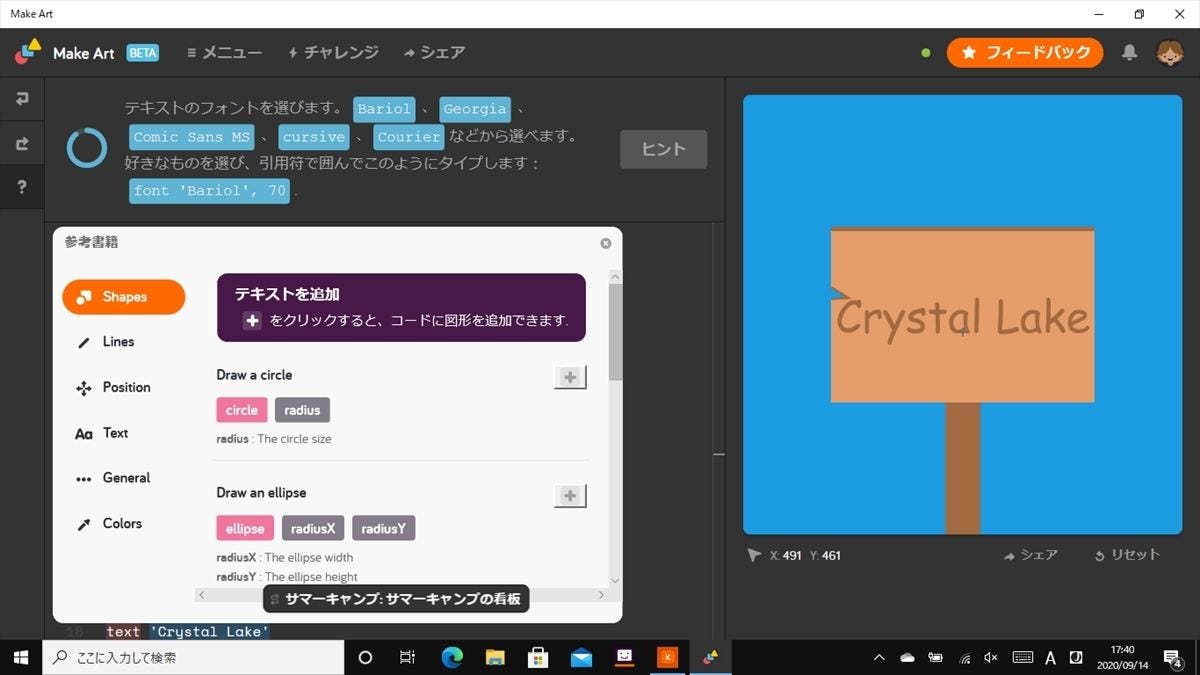

コードを入力してリアルタイムでイラストを描ける「Make Art」

「Make Art」はイラストを描くための教育アプリケーション。ユニークなポイントは、コードを入力していくことで、イラストを描くことです。

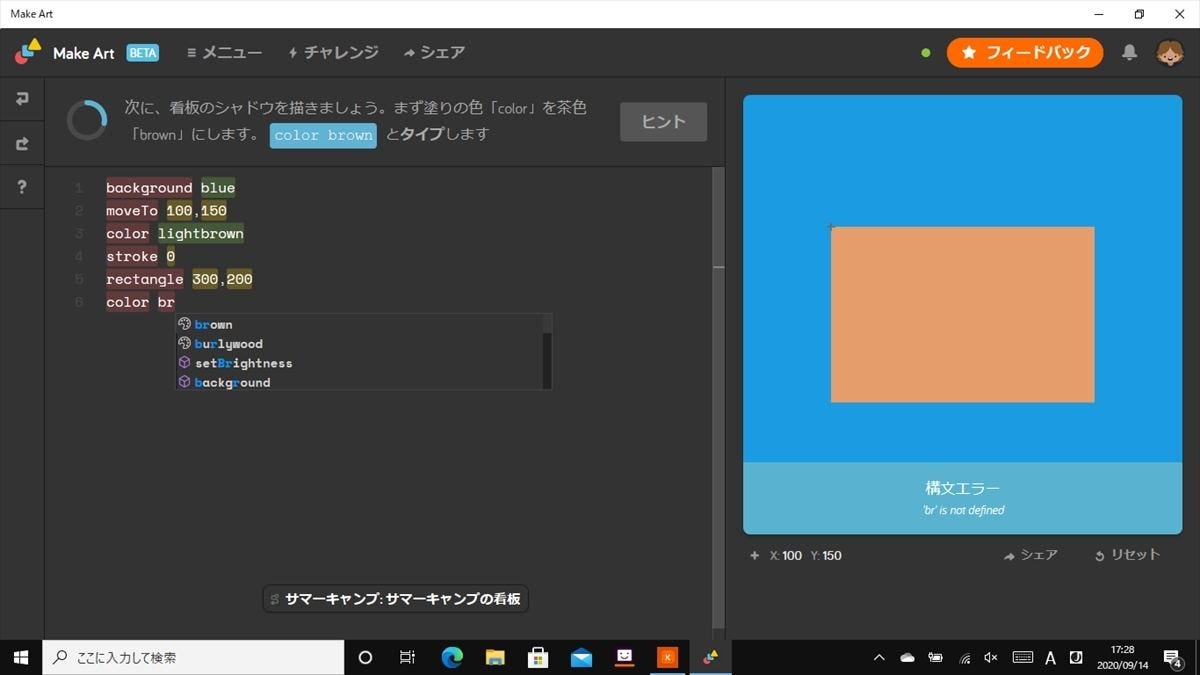

たとえば「background blue」とタイプすると背景が青色に、「moveTo 100,150」と入力するとその座標にカーソルが移動し、「color lightbrown」→「strole 0」→「retangle 300,200」と打ち込めば、300×200ドットのライトブラウンの四角形が描かれます。

……と聞くと、ちょっと難しそうに思われるかもしれませんが、オートコンプリート(入力補完)機能でコードの候補が表示されますし、またヘルプの「参考書籍」でコードを参照し、そこから「+」アイコンをタップすればプログラムにコードを追加できます。

Make ArtもKano Codeと同様に、プログラミング中にプレビュー画面にリアルタイムで結果が表示されるので、実際に試してみると意外にハードルが低く感じられます。また、コードをタイピングしていくとどんどんイラストができあがっていく様子は、まるでコンピューターと対話している気分を味わえますよ。

Kano PCはKano Computingの世界観を体現した2in1 PC

実はKano PCにプリインストールされているHow Computers Work、Kano Code、Make ArtはMicrosoft Storeで無料配信されています。つまり、ほかの安価なノートPCを購入しても、Kano PCと同等の環境を構築可能です。

しかし、簡易的とは言え自分でKano PCを組み立てれば、子どもの愛着感は没個性的なノートPCとは比べものになりません。性能的にはちょっと高価に感じられるかもしれません。しかし、子どもが自分から使いたくなるような2in1 PCに仕上げられているのですから、筆者は決して高い買い物ではないと考えます。

-

Kano PCのキーボードは素直な配列で日本語化されており、打鍵感も良好。子どもが最初に触れるのにもってこいなキーボードです。ソフトウェア、ハードウェアのどちらも丁寧にローカライズされているというのが率直な感想ですよ!