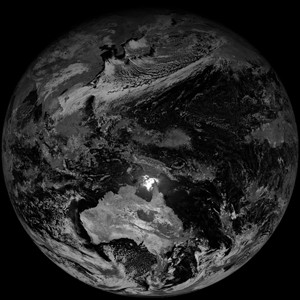

ひまわり7号の観測データは「更新30分ごと」「1000m解像度」「観測バンド数5バンド」だったが、ひまわり8号では「更新2.5分ごと」「500m解像度」「観測バンド数16バンド」となる。利用する観測データの精度が大幅に増すので、日照量推定の精度も上がり、より正確な情報を配信できるようになるとしている。

一方、日本気象協会が独自に開発した気象モデルを利用して日射量を予測する「SYNFOS-solar 1kmメッシュ」というサービスについてもリリースした。これまで提供していた「SYNFOS」に比べ20%程度の精度向上が見込めるという。

「SOLASAT-8 Nowcast」と「SYNFOS-solar 1kmメッシュ」のちがいは予測期間の幅だ。前者は現在もしくは3時間先までの日照量を予測するリアルタイムなものだが、後者は72時間先までの日照量を30分ごとに予測する。

前出の小玉氏は、発表会の冒頭で「現在の発電量が不明」「先の発電予測が難しい」と、太陽光発電の問題を挙げたが、その両方の解消に対処したといえる。

2016年4月に出された資源エネルギー庁の報告では、これまで再生可能エネルギーによる電力の買い取り行っていた電力小売から、配電事業者へと変更されるという。効率よくエネルギーを活用するには、PPS(特定規模電気事業者)よりも、配電事業者による買い取りのほうが向くかもしれない。日本気象協会も、そうした事業者へ「SOLASAT-8 Nowcast」と「SYNFOS-solar 1kmメッシュ」を活用してもらうことをにらんでいる。