T5000シリーズはハードディスクを使わず、オールフラッシュで構成した製品だ。1筐体で最大73TB、5000台のVMを稼働できるT5080と、最大36TB、2500台のVMが稼働できるT5060の2つのモデルがある。メインストリームのT800シリーズと比べると、VM集約率は2.8倍、ランダムI/O性能は1.9倍、スループット性能は1.8倍に向上した。

オールフラッシュにすることで、フラッシュ容量が一時的に足りなくなりパフォーマンスにボトルネックが発生するといったことはなくなった。また、仮想環境でのHadoop処理など、大規模かつ高速な処理が必要なワークロードにも対応できるようになった。村山氏は、オールフラッシュ製品の位置づけについて、こう説明する。

「ほとんどの仮想環境が、従来からのハイブリッド構成でカバーできていました。ハイブリッド構成でのフラッシュヒット率は99%を達成していますから、オールフラッシュとのパフォーマンス上の違いはほとんどないのです。ただ、すべてのワークロードに対して100%最適なストレージは提供できていませんでした。オールフラッシュモデルは、お客さまのニーズに100%応えるというわれわれのミッションを実現したものなのです」

新しいオールフラッシュ製品は、既存のハイブリッド構成をマシンを置き換えるものではない。実際、ハイブリッド構成が適したワークロードに対してオールフラッシュ製品を適用してもほとんど効果がない。フラッシュヒット99%が100%になったところで、メリットはごく少ないのだ。しかし、3D-CADやHadoop処理など、従来は物理環境が必要だったワークロードを仮想環境に適用しようとする場合、オールフラッシュは能力を存分に引き出すことができるようになる。

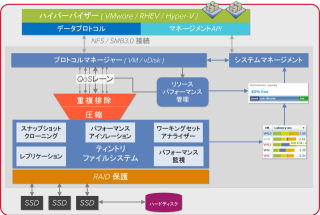

その際に、大きなポイントになるのは、既存のハイブリッド構成の製品と同じ機能が利用できることだ。オールフラッシュ製品の投入とともに、ストレージOSのTintri OSを4.0にバージョンアップした。これにより、オールフラッシュ製品においても、VM単位でのワークロード把握やQoS設定が可能になったのだ。

また、ハイブリッド製品とオールフラッシュ製品を同じプラットフォームとして管理できることもメリットだ。具体的には管理ソフトウェアである「Global Center」を使って、T800シリーズとT5000シリーズを統合的に把握できる。仮想化が進展したことで、さまざまなワークロードを統合することができるようになった。これまでT800シリーズが実現してきたことを今度はT5000シリーズを使って、より広い範囲での統合ができるようになったわけだ。

仮想化専用ストレージの強みをさらに拡張

最近のストレージについては、オールフラッシュがある種のトレンドにようになりつつある。だが、ティントリでは、オールフラッシュへの完全移行は現時点では考えていないという。村山氏はこう話す。

「たとえば、すぐに利用しないようなデータのバックアップをフラッシュ上に置く必要はないはずです。重複排除や圧縮技術などにより容量単価ではハードディスクとフラッシュの差が縮まってきました。ただ、だからといって、めったに使わないデータをフラッシュ上に置いておくほどまでには至っていません。もっとアクティブなデータのために使ったほうが経済合理性がよく、全体としての最適化につながります」

一方で、フラッシュについてはさまざまな誤解があり、フラッシュを利用したほうが効果が上がるシーンで利用されていないというケースも目立つという。誤解の代表的な例が「フラッシュの寿命」だ。

フラッシュには書き込み回数に制限があるなかで、必要のないブロックにも書き込みが行われるため、寿命が短くなると考えられている。だが、この問題はすでにストレージベンダーそれぞれが技術的に解決しており、企業ユースで5年間の利用したくらいでは、寿命が尽きることはほぼなくなっている。

ティントリの場合は、NFSをファイルシステムに採用しており、どのブロックにどのくらい書き込んだかをOSレベルで把握している。必要な部分にしか書き込みを行わないようにし、さらに圧縮や重複排除を組み合わせることで寿命をはるかに伸ばしている。利用中に何らかの障害が起こった場合でも、サポート期間であれば、フラッシュの無償交換が可能だ。

「フラッシュの特性を踏まえながら、VM単位でワークロードを最適化できることがティントリの最大の特徴です。オールフラッシュは、ティントリのそうしたバリューをさらに高める製品です」(村山氏)

仮想化環境に関する各種機能は、vSphere、Hyper-V、KVMのすべてについて同じように提供していく。Tintri OS 4.0では、vSphere環境でのファイル単位のリストア機能や、Hyper-V環境でのスナップショット機能の強化などが図られた。また、管理ソフトGlobal Center 2.1により、VMのQoS設定をグループとして管理できる機能や、外部からPowerShellやREST APIを使って自動化する機能などが加わった。さらに、今後の展開としては、VMの詳細分析やハイパーバイザーとのさらなる統合、コンテナ技術などに対応していく予定だ。

仮想化とフラッシュの進展は、ストレージの常識を大きく変えていくことは間違いない。ティントリがとるユニークなポジションは今後も要注目だ。