Intelは、18日から米国サンフランシスコで開発者向けのイベント「Intel Developer Forum」(IDF)を開催した。これは、例年Intelが開催している恒例のイベントだが、今年のIDFは意外なことに「IoT」が中心となった。

|

Intel CEOのブライアン・クルザニッチ氏 |

Windows 10の発売に合わせて、"Skylake"(開発コード名)こと第6世代Coreプロセッサの出荷が開始され、今回のIDFでもSkylakeに関するセッションはあるものの、イベント全体の軸となっているのは「IoT」だ。今回は「Developed by You」をテーマに掲げ、PCのように特定のメーカーだけが製造するのではなく、IoTのようにさまざまな企業などが開発を行うというイメージを出している。

初日に行われた基調講演でも、IoTやそれに関連するものに重点が置かれ、IntelメインビジネスであるPC用CPUの話題はほとんど入っていなかった。なお、CEOがブライアン・クルザニッチ氏に変わってから2回目のIDFとなるが、前回は技術を前面に出す基調講演ではなかったが、今回はIoTメインながら、多数のデモを交えた比較的技術を前面に出すものとなっていた。

音声でシステムをスリープから復帰させる「Wake-on-Voice」

クルザニッチ氏ははじめに、「技術の進歩により、コンピューティングが個人化してきた」という。これはPCだけでなく、さまざまな開発用ボードが普及し、従来ならば組み込み機器のカテゴリーに入るようなものでも、個人で作ることができるようになってきたことを指している。

こうした背景には、3つの仮定条件があるという。それは

- 「Sensification」(センサー化)

- 「Smart and Connected」(スマートでつながっていること)

- 「Extension of You」(あなたの延長)

だという。「Sensification」とは、センサーを組み込んで、状態などを把握できるようにすることを意味するものだろう。

クルザニッチ氏は、ここでセンサーを活用するIntelの技術を紹介していく。最初に紹介されたのは、Windows 10で利用できる「Wake-on-Voice」だ。

これは「Wake-on-LAN」などと同じく、スリープ中のPCをリジュームさせるものだ。デモでは、スリープしているPCに「ヘイ・コルタナ」と呼びかけて復帰させた。Windows 10では、従来と違って、利用可能なすべてのPCで、スリープに「S0 Low Power idle」状態を使う。

「S0 Low Power idle」は、Windows 8のConnected Standby(Instant Goとも)を発展させたもので、HDDのような機械的な外部記憶やオフロード機能のないネットワークアダプタなどにも対応できるものだ。

簡単にいえば、最近のCPU(ただしファームウェアなどが対応している必要がある)を使っていれば、Windows 10はデスクトップPCなどでもS3/S4ステートを使わずに「S0 Low power idle」状態のまま画面を消しスリープ状態にはいる。Connected Standbyとの違いは、バックグラウンドで通信するかどうかでしかない。

これをModern Standbyとマイクロソフトは呼んでおり、音声デバイスなどからのイベント通知があれば、Windows 10は、いつでも復帰することが可能になる。Wake-on-Voiceは、このうえに構築された機能だと考えられる。

Androidにおける音声の遅延を最小化

次に紹介したのは、Androidのサウンド機能だ。これは、音声発生までの遅延を最小化したもののようだ。デモは、鍵盤を表示したソフトウェアで、音が鳴るまでの時間を見せるものだが、Android Mでは音が出たのに対して、Lollipopのほうでは音が出ず、比較することはできなかった。

Androidのオーディオシステムには、音声データのパスにLinux由来のALSA(Advanced Linux Sound Architecture)やAudio Flinger(ミキシングやボリュームなどを制御する)などがある。このあたりで10ms程度の遅延が発生していると言われている。おそらくは、この部分を改良するなどして遅延を小さくしたのだと考えられる。

Intel Realsenseカメラの活用を推進

次にクルザニッチ氏は、Intel Realsenseカメラを内蔵したスマートフォンのプロトタイプを見せた。これは、GoogleのProject Tangoに対応したスマートフォンだ。Project Tangoは、現実世界を3次元モデル化するもので、そのために専用の機能を持ったスマートフォンを使う。

現実世界の3次元モデル化には、奥行き方向を検出できる機能が必須となるが、Realsenseカメラは、赤外線を使って奥行き情報を得ることができる。なお、奥行き方向を取得できるカメラ機能以外は、ほとんど普通のLTEスマートフォンである。

|

Project Tangoでは、奥行き情報を得られるカメラを使い、現実世界の3次元モデルを構築する。これはステージに作られたリビングを3次元モデル化したもの。手前の白い線は、スマートフォンの動きを示す |

Intelがこのところ普及を推進しているのがこのRealsenseカメラだ。PCやスマートフォン用、背面用(高解像度)や前面用(低解像度)など複数の製品が用意されている。最近では、タブレットやメーカー製PCなどに採用された機種が登場しはじめている。

また、Intelは、IoTビジネスの推進ということもあり、PCやスマートフォン以外の用途でもRealsenseカメラを利用できるようにSDKを用意したり、さまざまなオープンソースプロジェクトに関わるなどの活動をしている。

例えばゲーム用途では、UnityやUnreal Engineなどに対応している。基調講演では、ロボット用のオペレーティングシステムROSへの対応が言及され、具体的にこれを使ったロボットも紹介された。そのほか、PC/Windows以外への対応なども行われつつあり、広く普及させたい考えだ。

また、デモではサードパーティの外付けRealsenseカメラが紹介された。液晶一体型以外のデスクトップPCでは、外付けのRealsenseカメラがないので、事実上Realsenseが利用できないという状況だったが、ようやく外付けのRealsenseカメラが製品化されるようだ。開発は米Razerで、出荷は2016年の第1四半期を予定しているという。

極小モジュール「Curie」や次世代メモリ技術「3D XPoint」の情報も

続いてクルザニッチ氏は、2015年1月に発表した「Curie」を紹介した。キュリーは、Bluetooth LEや各種センサーなどを搭載したボタン大のウェアラブル向けモジュール。デモでは、自転車にキュリーを内蔵し、位置やハンドルの向き、速度などをリアルタイムに取得するものを見せた。

|

Curieには、Intel IQ Software Kitsが提供されているが、今回新たにTime IQ、IDENTITY IQのキットが加わった。IDENTITY IQを使うと認証機能をCurieに組み込むことができる。デモではキュリーを組み込んだブレスレットでWindows 10のWindows Halloを動作させログオンを行なうところをデモした |

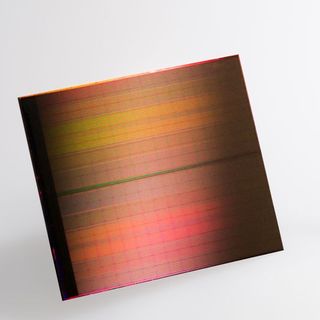

また、最後に将来に向けた製品として「Intel Optane Technology」を発表した。これは、先日Micronと共同で発表した3D XPointメモリをベースにした製品群のブランドだ。

3D Xpointは、3次元構造を使い、NANDフラッシュよりも高速、長寿命のメモリなのだが、いまだに記憶原理が秘密のままだ。これがベンチャー企業なら、疑いの目で見られるところだが、さすがにIntelともなれば疑うものはいない。

ほかのセッションなどとの情報を合わせると、OPTANEは、M.2や2.5インチHDDのフォームファクターのSSDと「Intel DIMM」と呼ばれるDIMM型の製品が登場する予定だ。前者は、高速大容量のSSDとしてすぐに需要があるものだが、後者は、「不揮発性」の「大容量メインメモリ」を実現するものだ。

ただし、アクセス速度は、DRAMよりも遅くなる。DDR4と電気的には互換性はあるが、制御には別のプロトコルを利用するという。このため、メモリコントローラー側で対応が必要になるようだ。Intelとしては次世代のXEONから対応する予定とのことで、最初に登場するIntel DIMM製品は、ライトバックキャッシュ用にDRAMを搭載したもの(JEDICでいうNVDIMM-N)になるという。

IDFでSkylakeの影が薄い理由を考える

さて、IDFの基調講演のレポートをお届けしたが、冒頭で示した通り、ほとんどIoT関連の話題となった。ただ、これによってIntelがSkylakeよりもIoTに注力していると示されたかといえば、必ずしもそうではない。というのは、IDFで開催されるテクニカルセッションには、Skylakeのアーキテクチャや、第9世代の内蔵GPUに関する内容がちゃんと用意されていたからだ。

おそらく、Windows 10のリリースが前倒しとなり、SkylakeのK Skuを本来予定していたタイミングよりも早く出荷したため、IDFのタイミングに重なってしまっただけで、もともと今回のIDFではIoTをメインにする予定だったのだと思われる。

Windows 10については、当初、2015年秋ごろのリリースとアナウンスされていた。メーカー各社もこのタイミングに合わせて、プリイントールマシンなどを用意する予定だったという。おそらく、Skylakeも2015年秋に向けて、IDFや製品発表などの計画が作られたと考えられる。

ソフトウェアはできてすぐに、ネットワークを通じた配布もできるが、ハードウェアはそうはいかない。製造や製品発表、その後のマーケティングはより計画的になる。ましてや、多くのメーカーがこれを採用するCPUとなればなおさらだ。おそらくIntelとしては、今回のIDFも当初の「計画」通りに進めているということだろう。