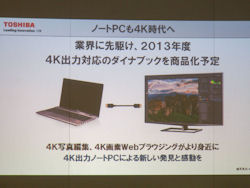

さらに、ノートPCに対しても4K化を図っていく。2013年度には4K出力対応のノートPC「dynabook」シリーズを製品化。ノートPCのディスプレイ自体ではなく、画面を4Kテレビに4Kで出力することで、写真編集やWebブラウジングが快適になり、「新しい発見と感動」(東芝・徳光氏)が得られる、としている。

4Kテレビに対しては、すでにPCゲームの4K化が始まっており、デジタル一眼レフやミラーレスカメラで撮影される高画素の写真も「4Kテレビで再生するのに最適なコンテンツ」とする。例えば最近のデジタル一眼レフだと、最大画素で7,360×4,912ピクセル(ニコンD800)になり、1,920×1,080ドットのフルHDでは4分の1の範囲しか等倍で表示できない。4Kであれば3,840×2,160ドットになるため、半分の範囲を等倍表示でき、全画面表示でもより高精細な表示ができるため、東芝ではカメラのモニタとしての用途もターゲットに入れる。

さらに、レグザエンジンCEVO 4Kを使った16視差の裸眼3Dテレビも公開。これまではレンチキュラーシート方式の9視差までの対応だが、これを16視差にまで拡張したことで、より広い範囲で3D感が得られるようになる。解像度が4Kに向上することで、16視差になっても解像度の減少が抑えられるほか、9視差との切り替えも可能にすることで、大人数で視聴するときは16視差で範囲を広げ、少人数では9視差で解像度を向上させる、といった使い分けも可能だという。

Windows RTは開発中止、Windows 8でラインナップ強化

10月26日のWindows 8発売に合わせ、Windows 8搭載マシンも投入する。ノートPCのトレンドは、「薄く、軽くなっており、この傾向がさらに加速する」(東芝 デジタルプロダクツ&サービス社・営業統括責任者 檜山太郎氏)と見ており、このトレンドに従った製品強化を図っていく。

すでに同社は、当時世界最薄・最軽量のウルトラブックを商品化しているが、今後は「ユーザー状況に合わせて端末のラインナップを強化していく考えで、エンターテインメント、教育・ビジネス、パーソナル・モバイルといった方面での強化を図っていく。

欧州向けには、アスペクト比が21:9というシネマサイズディスプレイを採用した「Satellite U840W」、スタンダードマシンでは「Satellite U940」、ビジネス向けには、企業におけるPCの管理運用の負担を軽減する「TSCM」を搭載した「Satellite Z930」を、さらにタッチパネルを搭載し、タブレットとノート型のコンバーチブルタイプで、「Satellite U920t」といった製品を提供する。

特に法人向けには、「薄く、軽く、だけでは不十分」(東芝・檜山氏)であり、TSCMという独自のミドルウェアを投入することで、エンドポイントにおけるマネジメントが強化できるようになり、法人市場への強化を図る。

Windows 8のタッチパネル向けには23型の液晶一体型PC「Toshiba LX830 Touch」、通常のノートPC型「Satellite P845t」も用意する。

なお、Windows RT対応デバイスの開発は中止されたという。これは「基幹部品の1つの納期が遅れてしまうことが判明したため」(同)で、今回は見送ったが、今後も検討は続けていく、という。明言はされなかったが、基幹部品とはNVIDIA、Qualcomm、TIいずれかのチップセットだろう。

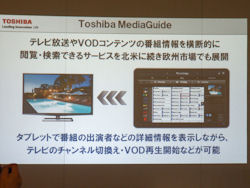

また、Android搭載タブレット向けには、米国でVOD(ビデオ・オン・デマンド)向けに番組表と番組情報を提供するサービスを、欧州向けにも開始する。テレビと連携し、VODの大量の番組をタブレット上で検索し、チャンネルを切り替えるなどの作業が可能。テレビ上に番組表や番組情報を表示するのではなく、「テレビは画質に専念させる」(同)代わりに、タブレットをデータ表示領域として使うやり方だ。

「4K本気宣言」(東芝 デジタルプロダクツ&サービス社 商品統括部参事・本村裕史氏)となるIFA 2012で、東芝は4Kテレビの画質とともに、利用シーンを想定し、デバイスとの連携を含めた展示で来場者にアピールしていた。