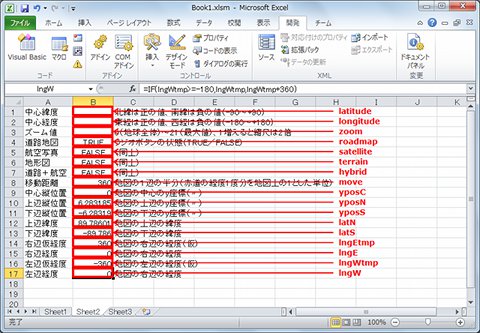

各種の値を格納する名前と関数を定義する

Sheet1にはすでに住所録があるものとし、Sheet2に以下の名前を定義しておきます。

表4.Sheet2の名前定義

| 名前 | セル | 内容 |

|---|---|---|

| latitude | B1 | 取得した緯度を格納する |

| longitude | B2 | 取得した経度を格納する |

| zoom | B3 | スピンボタン(後述)の値(0~21)が格納される |

| roadmap | B4 | オプションボタン(後述)の状態(TRUE/FALSE) |

| satellite | B5 | (同上) |

| terrain | B6 | (同上) |

| hybrid | B7 | (同上) |

| move | B8 | 地図の1辺の半分(赤道の経度1度を地図上の1とした単位) |

| yposC | B9 | 地図の中心のy座標(〃) |

| yposN | B10 | 地図の上辺のy座標(〃) |

| yposS | B11 | 地図の下辺のy座標(〃) |

| latN | B12 | 地図の上辺の緯度 |

| latS | B13 | 地図の下辺の緯度 |

| lngEtmp | B14 | 地図の右辺の経度(仮、180度より大きいこともある) |

| lngE | B15 | 地図の右辺の経度(上記を補正) |

| lngWtmp | B16 | 地図の左辺の経度(仮、-180度より小さいこともある) |

| lngW | B17 | 地図の右辺の経度(上記を補正) |

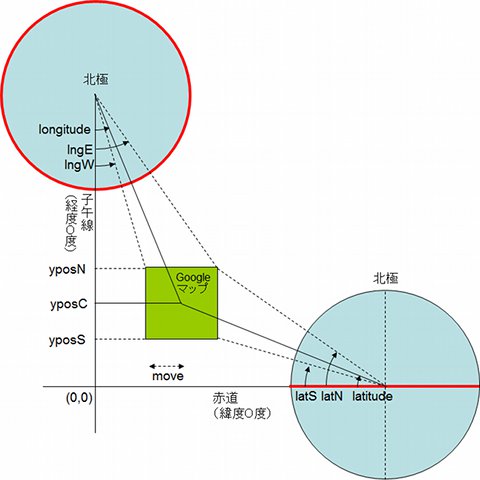

名前の意味は、下図も参照してください。

また、moveからlngWには、以下のように関数を設定しておきます。 メルカトル図法において、経度に関する計算は比較的簡単ですが、緯度に関する計算は難解です。まずは、こうやって計算できるものと考えてください。

表5.Sheet2の関数設定

| 名前 | 設定する関数 |

|---|---|

| move | =360*2^(-zoom) |

| yposC | =ATANH(SIN(RADIANS((latitude)))) |

| yposN | =yposC+RADIANS(move) |

| yposS | =yposC-RADIANS(move) |

| latN | =DEGREES((ASIN(TANH(yposN)))) |

| latS | =DEGREES((ASIN(TANH(yposS)))) |

| lngEtmp | =longitude+move |

| lngE | =IF(lngEtmp<=180,lngEtmp,lngEtmp-360) |

| lngWtmp | =longitude-move |

| lngW | =IF(lngWtmp>=-180,lngWtmp,lngWtmp+360) |

最終的に、以下のような名前定義と関数設定ができていればOKです。