IDF 2013の開催初日である9日に行われた、新CEO Brian Krzanich氏の基調講演。その比較的最後の方で突然出てきたのが「Quark X1000」である(Photo01,02)。

基調講演で開示された情報は以下の通り。

- Quark X1000はQuarkファミリーの最初のSilicon

- Quark X1000はSoC

- ダイサイズはラフにいってAtomの5分の1

- 消費電力はAtomの約10分の1

- 現在リファレンスデザインを用意している。このリファレンスデザインはIoT(Internet of Things)のEnd Device向けであり、すでに開発コミュニティに提供されている

- コアはFull-Synthesizable

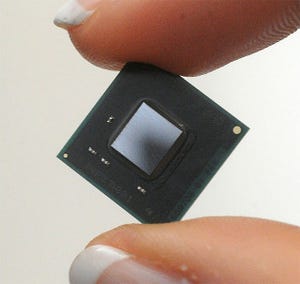

実際に基調講演の際には実際のシリコン(Photo03,04)やリファレンスボード(Phoot05,06)、さらにはQuarkを利用したアプリケーション例(Photo07)まで示された。

|

|

Photo03:Photo02から分かる通り、パッケージはほぼ正方形。で、Krzanich氏の指の幅とパッケージの幅がほぼ同じだから、大雑把に10~12mm角位というところか |

Photo04:ダイの大きさはパッケージ幅のほぼ半分といったところに見える |

|

|

Photo05:リファレンスボードを示すKrzanich氏 |

Photo06:開発ボードのアップ。拡張カード類はMiniPCIに見える。ほかにUSBとEthernetが実装されているようだが、これらがQuark X1000に直結されているのか、間にコントローラを挟んでいるのかは定かではない |

さて、これは何であろうか? というのが次の質問なわけであるが、Rani Borkar氏(Photo08)からは「Atomファミリーの一種」という、非常に謎の多い返答が返ってきた。

|

Photo08:Rani N. Borkar氏(Vice President, General Manager, Intel Architecture Development Group) |

また、Full-Synthesizableについて、過去には一度45nmのAtomをTSMCで利用できるようにするサービスを行ったものの、利用者がいなかったために1年で打ち切りになった経緯がある。しかしBorkar氏は「あの時と異なり、今ではIoTに向けて業界が盛り上がっており、チャンスがあると考えている」という話だった。そして「誰が」製造するかに関しては、「当面はIntelのIn Houseで考えているが、将来は外部のFoundaryでの製造も考慮する」という答えだった。

公式発表ベースで分かるのはここまでであるが、もう少しいろいろ分かったことがあるので、以下まとめてみたい。

まずQuake X1000のコアの正体であるが、おそらくこれはまだAtomではなく、Claremont(開発コード名)をベースにしたものである。大体コアのサイズがAtomの5分の1という時点で、既にAtomではありえない。

Claremontは2012年のISSCC(International Solid-State Circuits Conference)において、"A 280mV-to-1.2V Wide-Operating-Range IA-32 Processor in 32nm CMOS,"というタイトルで発表したx86プロセッサで、Pentiumのコアを32nmプロセスで製造したものにNVT(Near Threshold Voltage)の技術を使うことで、電源電圧を280mV@3MHz~1.2V@915MHzの広い範囲で動作を可能とした。

消費電力は1.2V@915MHzの際には737mWなのが、280mV@3MHzのケースでは2mWまで減少する(Photo09)。ISSCCにおけるダイの構造はこんな感じ(Photo10)。CPUコアそのものは2平方mmだが、周囲にI/Oエリアやらなにやらがあって、かなりでかいコアになっている。

次のページ:さらにQuarkの謎に迫る