お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんの母親が生活保護費を受給していた件がさまざまなメディアでとりあげられている。では、「生活保護」の制度とは、そもそもどのようなものなのか。あらためて、同制度の仕組みをみておきたい。

「資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する人」が対象

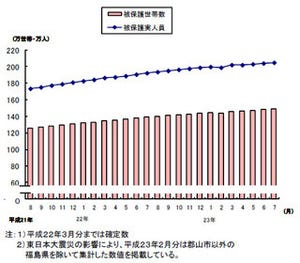

生活保護制度は、「資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する人に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度」(厚労省)として、1950年に開始。現在の受給者は209万人を超えている。

生活保護の相談・申請窓口は、現在住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署が行っている。

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容については、生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先する。

具体的には、「預貯金、または生活に利用されていない土地・家屋などの資産があれば売却などし、生活費に充当する」、「働くことが可能であれば能力に応じて働く」、「年金や手当てなど他の制度を活用する」、「扶養義務者、または親族などから援助を受ける」、これらすべてを活用して、そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用される。

収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給

保護費は、世帯の収入(給料、年金、仕送りなど)と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給される。生活扶助基準額の詳細は厚労省WebサイトのPDFを参照。

保護の種類は、「生活扶助」(食費・被服費・光熱費等日常生活に必要な費用)、「住宅扶助」(アパート等の家賃)、「教育扶助」(義務教育を受けるために必要な学用品費)、「医療扶助」(医療サービスの費用)、「介護扶助」(介護サービスの費用)、「出産扶助」(出産費用)、「生業扶助」(就労に必要な技能の修得等にかかる費用)、「葬祭扶助」(葬祭費用)の8種類が用意されている。

それぞれの支給内容を説明すると、「生活扶助」の基準額は食事等の個人的費用、および光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出(母子加算などあり)、「住宅扶助」は定められた範囲内で実費を支給、「教育扶助」は定められた基準額を支給、「医療扶助」は直接医療機関へ費用を支払、「介護扶助」は直接介護事業者へ費用を支払、「生業扶助」および「葬祭扶助」は定められた範囲内で実費を支給、となっている。

標準3人世帯の場合、東京都区部等では17万2,170円、地方郡部等では13万5,680円

また、生活保護の手続きの流れは以下の通りとなっている。

生活保護の相談・申請窓口は、福祉事務所の生活保護担当部署が行っている。生活保護の利用希望者は、現在の居住地域にある該当部署を訪ねて、制度についての説明を受け、さらに生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討した上で、申請書を提出する。

相談・申請の際に必要な書類は特にないが、制度の仕組みなどを十分に理解するためにも、事前の相談が大切になる。また、福祉事務所を設置していない町村に居住する人は、居住地域の町村役場にて申請手続きを行うことができる。

申請書が提出された後は、申請者に対して、保護の決定のために調査を実施する。例えば、「生活状況などを把握するための実地調査(家庭訪問など)」、「預貯金、保険、不動産等の資産調査」、「扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査」、「年金等の社会保障給付、就労収入等の調査」、「就労の可能性の調査」など。なお、この調査において、世帯の収入・資産等の状況が分かる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出する場合があるという。

支給の可否は、申請日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に決定し、申請者に通知する。なお、申請から生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会による「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合がある。

保護費は毎月支給される。生活扶助基準額の例を見ると、標準3人世帯(33歳、29歳、4歳)の場合、東京都区部等では17万2,170円、地方郡部等では13万5,680円、高齢者単身世帯(68歳)の場合、東京都区部等では8万820円、地方郡部等では6万2,640円となっている。

なお、生活保護の受給中は収入状況を毎月申告する必要がある。また、世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーによる年数回の訪問調査が行われるほか、就労の可能性のある人に対しては、就労に向けた助言や指導が実施される。

以上が生活保護制度の概要だ。現行制度は受給認定の甘さが批判されるなど、改善点は多いが、安易に受給額を抑えるだけでは問題の根本的な解決にはつながらないだろう。国は、生活保護の前段階となるセーフティネットの確立、さらに生活保護から抜け出すための新制度の設立に向けて、早期に動き出す必要があるのではないだろうか。

|

【関連リンク】 |