「ふるさと納税」は聞いたことがあるけど、よくわからない。「ふるさと納税」をやってみたいけど、難しそう。そんな方も多いのではないでしょうか。このコラムでは、複数回に分けて1からふるさと納税について紹介していきます。

そもそもふるさと納税とはなにか、どんなメリットがあるのか、利用方法や税金の計算方法、各自治体の返礼品の紹介など、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際にふるさと納税をやってみて感じたことを交えながらお伝えいたします。

「ふるさと納税」制度は何のために作られたのか?

現在、日本では、「東京一極集中」と言われ、他の地域から人口の流入が進んでいます。しかし、地方で生まれ、小学生や中学生時代を生まれ故郷で過ごしたという人も多いのではないでしょうか。

そして子供の頃には認識がなかったとしても、地域の自治体から医療や教育など様々なサービスを住民として受けていたのです。しかし成長して進学や就職を機に、生まれ故郷を離れ、東京などの都会で生活をして、そこで税金を支払っているという人がたくさんいます。

結果、都会の自治体は税収が増えますが、生まれ故郷の自治体には、税収が入りません。

そこで、「今は、都会に住んでいるが、自分を育ててくれた「ふるさと」に自分の意思で、いくらでも納税できる制度があってもよいのではないか」(出典:「ふるさと納税研究会」報告書という問題提起があり、議論を重ねった結果「ふるさと納税」制度が生まれました。

「ふるさと納税」の意義とは?

ふるさと納税には、3つの意義があります。

(1)納税者が寄附をする自治体を選択する制度であり、自ら選択するからこそ、寄付金の使われ方を考えるきっかけとなる制度であること

→ 国民にとって、税金に対する意識が高まり、納税の大切さを「自分のこと」として捉える機会となります。

(2)納税者の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や応援したい地域の力になれる制度であること

→ 人を育て、自然を守り、地方の環境を育む支援となります。

(3)ふるさと納税における各自治体としての取り組みを国民にアピールすることで、自治体の間の競争が進むこと

→ 自治体が納税者に選んでもらうにふさわしい、地域(自治体)のあり方を改めて考えるきっかけへとつながります。

ふるさと納税ってなに?

以前のコラム「ふるさと納税、活用していますか? 」でもお伝えしましたが、改めて記載いたします。総務省のふるさと納税ポータルサイトによると、

「納税」という言葉がついているふるさと納税。

実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

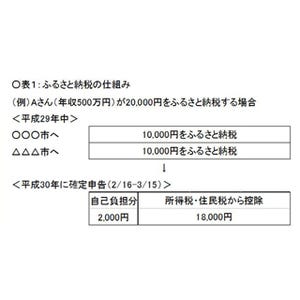

一般的に自治体へ寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

と記載されています。

上記に記載されていることは、あくまでも「原則」です。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」として、確定申告の不要な会社員(給与所得者)などが「ふるさと納税」を行う場合は、1年間の寄附先が5つの自治体までであれば、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告を行わなくてもよい仕組みがあります。

また、「原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象」となっていますが、全額が控除されるには寄附金額の限度額があります。寄附する人の収入や他の控除(社会保険料控除・生命保険料控除など)、家族構成などによって変わります。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の詳細や、ふるさと納税の税金の仕組みなどは、次回以降のコラムで詳しく説明いたします。