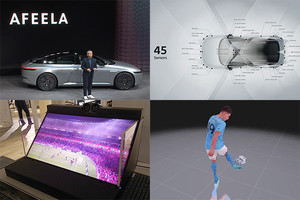

ソニー・ホンダモビリティは既報の通り、10月17日に開催した報道陣向けの特別イベントの中で、EV(電気自動車)「AFEELA Prototype」を日本で初披露。10月28日に一般公開が始まる「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」において、日本で初めてこのEVを一般公開する。

ソニー・ホンダモビリティ(SHM)はソニーグループと本田技研工業(ホンダ)がタッグを組み、両社のジョイントベンチャーとして2022年9月に設立。第1弾商品はクーペのような滑らかなデザインを採用したセダンタイプで、販売計画については既に公開しているとおり、2025年前半から先行受注を行い、同年中に発売。デリバリーは2026年春に北米でスタートし、日本国内でのデリバリーも同年中に開始予定となっている。生産拠点はホンダ北米工場。

EVとしては、特定条件下での自動運転機能(レベル3)搭載を目指し、市街地などより広い運転条件下での運転支援機能(レベル2+)の開発にも取り組むことを既に公表済み。加えて、安全運転や5G通信に関わる技術などを高度化するため、計800TOPS以上の演算性能を持つ高性能SoC(システムオンチップ)を搭載する予定で、米クアルコムから車載用Snapdragonシリーズの提供を受けるといった“ガジェット”的な要素も多く盛り込むことが明らかになっている。SHMでは第1弾商品について「それなりの価格」になるが「価格に見合った価値を出す」とも説明しており、EVにおけるリカーリングビジネスを展開していくことも示唆していた。

10月17日の報道陣向けイベントでは、川西泉 代表取締役社長 兼 COOが登壇。会社設立からの約1年余りで「かなり急ピッチで会社を立ち上げ、CES 2023ではプロトタイプ車両やブランドの発表も行ってきた」(川西氏)とこれまでの活動を振り返った上で、JAPAN MOBILITY SHOW 2023においてAFEELA Prototypeを日本で初めて一般公開すると発表。さらに、モビリティ開発環境のオープン化(仮称:AFEELA 共創プログラム)の構想を説明した。

AFEELAではユーザーに届けたい価値として、Autonomy(進化する自律性)、Augmentation(身体、時空間の拡張)、Affinity(人との協調、社会との共生)をコンセブトとしており、その頭文字をとり「3A」と定義。“知性を持ったモビリティ”としてAFEELAを育てていき、「ユーザーにとって唯一無二の存在、愛着を持てる存在になれる」よう、従来のクルマの価値に加えて、新しいモビリティの可能性を追求していくとしている。

そこで、自分の好みに合わせたAFEELAを作って表現したり、共創できたりする場所をデジタル上で用意。映像や音楽のアーティストのようなクリエイターやデベロッパーが自由にAFEELAの上で動作するアプリケーションやサービスを展開できる環境を提供し、モビリティのオープン化に取り組む。

ユーザーの好みに合わせて継続的に進化するカギとなるのが、Affinity(多様な知)との共創と、それを可能とする場づくり。川西氏は会見の中で、こうした開発環境について「AFEELAに愛着を持ってもらえるよう、動作するアプリやUIのカスタマイズなど、AFEELAをデジタルガジェットとしていじり倒せるようなもの」だと表現した。

なお、ブランド名の「AFEELA」(アフィーラ)というネーミングの中核にはFEELという言葉を持ってきており、上述の「3A」というコンセプトからAutonomyとAugmentationの頭文字である2つのAで挟み込んでいる。これによってAffinity、つまり人との協調や社会との共生を目指すという、大きな方向性を示しているとのこと。今回初披露された車両は、同ブランドのプロトタイプという位置づけで「AFEELA Prototype」と名付けられており、実際の販売時の車両名というわけではない。

モビリティ開発環境のオープン化を目指すAFEELA 共創プログラム(仮称)では、ユーザーが一番目にする機会の多いユーザーインタフェース(UI)を中心とした情報をクリエイターや開発者に提供する。具体的な作成/開発可能アイテム(予定)は以下の通り。

- メディアバー(コンテンツ)

- パノラミックスクリーン(テーマ)

- eモーターサウンド

- マップ上の付加情報

- 任意のアプリケーション

クルマのエクステリア(外装)の最前面にある「メディアバー」と呼称するバー状の発光パーツや、車内のフロントに配置された「パノラミックスクリーン」と名付けたダッシュボードのテーマ変更、走行中のeモーターサウンドの音源、ナビアプリの地図上に独自の付加情報を重ねて表示する機能、さらに自由にアプリケーションやサービスを開発できる環境を用意する。アプリケーションの動作環境は、車載用のAndroid OS(Android Automotive OS)を予定しているとのこと。

SHMから開示する情報は、車両データや走行データ等や、クラウド API連携。ユニークなサービスを実現するために、AFEELAの車両データや走行データなどのうち開示できる情報をセキュアに提供するほか、クラウドAPIによってクラウド経由でのサーバ間連携などをしやすくする。エンタテインメントから、日々の生活に役立つものまで、ユーザーのライフスタイルに合わせた多様な利用シーンが検討可能になるという。

なお、川西氏は報道陣からの質問に答えるカタチで、AFEELAブランドでは「これから先も当然ラインナップを考えてより広く展開していこうと思う。その中で、SHMの技術からさらに飛躍した技術にも取り組んでいきたい」とコメント。

また、今回発表したモビリティ開発環境のオープン化の詳細については後日発表予定としているが、外部のクリエイターらと共に作ったコンテンツなどをどのように配布するかについては、「一般的なスマートフォンのアプリストアのようなやり方も当然ひとつの選択肢としてはある」としつつ、既存のアプリストアにある検索性の問題を指摘。スマホアプリとは違い、クルマのみでの限定的な使い方になるため、「必ずしも多くのアプリが存在するようなアプリストアではないかもしれない」とも語っていた。

そうしたコンテンツでの収益の上げ方について川西氏は明言しなかったが、「モビリティにおいてはまずハードありきで、それと組み合わせたソフトウェアの価値をどう作っていくかが大事」とし、ハードウェア(クルマ)の価値自体が非常に高いのでまずはそこから整備していき、追加要素としてソフトウェアやサービスを売っていきたい考えを示した。

川西氏はまた、昨今の生成系AIも念頭に置きつつ、「モビリティにおいてAI(機械学習)を活用する箇所は相当多い。ADAS(先進運転支援システム)やインフォテインメント(情報:informationと娯楽:entertainmentを融合した造語)の中でも使えるところがかなりあり、ユーザーの使い方を把握してそれをフィードバックしていく、という点においてもAIのエンジンが使える。この技術の進化は並行して取り組んでいく必要があり、ここは積極的にやっていきたい領域のひとつだ」と強調。

AFEELAに搭載する半導体についてはベンダーとも対話を重ねており、「独自の半導体を作ることもひとつのオプションではある」とした。ADASに特化してそこを極める、という考え方もあるようだが、独自の半導体にこだわるわけではなく、さまざまな検討を重ねているとのこと。

AFEELA 共創プログラム(仮称)には、「マップ上の付加情報」もひとつの要素として挙げられている。その意味について川西氏は、「ナビゲーションを今の二次元のものから変えていきたい。地図上で見たいものは、自分の行きたいところに対する道筋をきちんと出してくれることが一番大事。そこに付加的な要素をどんどん増やしていくことで、これまで自分たちが気づいてなかったようなところに新しい情報を追加できるようにしたい。地図会社が作ったマップをダウンロードして共有するだけではなく、そこに自分たちが新たに付け加えられるようなものがあると、AFEELAのコミュニティなどで喜ばれるようなものを仕掛けていけるんじゃないか。既存のマップに、広がり感を持てるような入口というか、きっかけを作っていきたい」と話した。