6月19日から公開されている新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のダウンロード数が、8月3日時点で1,000万件の大台に乗りました。8月4日17時時点では、約1,127万件と発表されています(公式サイト)。

7月31日、同アプリの仕様とりまとめにおいて陣頭指揮をとった平将明内閣府副大臣率いる、内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策テックチームが、メディア向けにブリーフィングを開催。「COCOA」のこれまでの歩みや課題、今後の展開について説明しました。

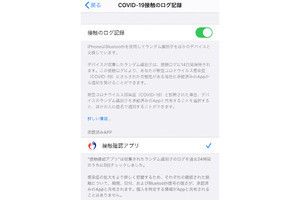

「COCOA」はスマートフォンの近接通信機能(Bluetooth)を使い、互いのプライバシーを確保しながら、新型コロナウイルス感染症の陽性者と濃厚接触した可能性について、通知が受け取れるアプリ。半径1メートル以内に15分以上あった端末同士が匿名のIDを交換し、陽性判定を受けた人がその旨を登録すると、過去14日以内にIDを交換した相手に通知されるしくみになっています。

Data Free Flow with Trustの基本姿勢に基づく

テックチームによれば、新型コロナウイルス感染症対策のための接触確認アプリは当初、先行するシンガポールの事例を参考に、一般社団法人コード・フォー・ジャパンなど複数の団体が開発に取り組んでいました。しかしGoogleとAppleが共同開発したAPIが提供されることになり、その対象が各国の公衆衛生当局に限定されていたため、テックチームが仕様をとりまとめて厚生労働省に引き継いた経緯があります。Google・AppleのAPIを採用したのは、開発スピードやセキュリティ、アプリ使用時のバッテリー消費など、実用性を重視したためとのこと。同APIはほかにも米国や欧州諸国で採用されています。

仕様のとりまとめにあたっては、個人情報の保護や新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)との連携について、専門家や有識者による検討会も実施されてきました。その結果「COCOA」は、インストールも陽性判定時の登録も任意かつ、電話番号や位置情報といった個人情報も記録せず、サーバーも分散型という、各国で導入されている接触確認アプリの中でも、最もプライバシーに配慮した仕様になっています。

逆にさまざまな個人情報との紐付けも可能となっているのが、いち早く接触確認システムを運用してきた中国。陽性者との接触を確認できるシステムのほか、行動履歴をもとに個人の感染リスクを判定するしくみなども導入されています。「中国の先例に学ぶところもあるのでは?」という記者からの問いに平副大臣は、「中国とはフィロソフィ(哲学)が違う」と答えました。

「今、個人情報の扱い方をどう捉えるかで世界経済のルールが分かれ、ブロック化することが懸念されています。たとえば中国では当局が見ようと思えば、様々な個人情報を参照することも可能だと聞いている。このことが治安向上や感染拡大防止につながっている面もあるかもしれないが、リスクも非常に大きい。一方我々はData Free Flow with Trust(信頼性のある自由なデータ流通)という基本姿勢で、COCOAもこの考え方に基づいている」と平副大臣。

「日本でも今回のような国家的危機においては、公衆衛生の観点からの特例措置として、本人の同意なしに個人情報を渡すこともできるが、まずはより多くの人にアプリをインストールしてもらうことが大切。そのハードルを下げるために、インスト-ル時に一切の登録が不要なのはもちろん、陽性判定された場合の登録もオプトイン(利用者自身の選択)とした。自由主義や民主主義、プライバシーへの配慮を維持しながらどうコロナに対峙するのか。大きな命題を背負いながら取り組んでいる」(平副大臣)と説明しました。

通知を受けた人がPCR検査を受けやすい仕組みを

陽性者数の急増で市中感染の広がりが懸念される中、「COCOA」のダウンロード数はここ数日で大きく伸びています。

当初は「人口の約6割が導入すれば地域的流行を抑えられる」という英オックスフォード大学の研究から「6割」という数字だけが独り歩きし、未達なら意味がないかのようにも言われてきました。

しかし最近は日本大学がアプリ利用に加えて接触者が外出を控えることで、累計感染者数を半減できるとするシミュレーションを発表するなど、新たな見方も広がってきています。

一方で陽性者の登録件数は、8月4日17時時点で121件にとどまっています。陽性者には保健所から登録用の処理番号が伝えられるしくみで、アプリをインストールしていない場合は、インストールを促しているとのことですが、自ら登録することに抵抗を感じる人も少なくないようです。テックチームによれば「HER-SYSからいくつ処理番号が発行されたかは把握しているが、誰に発行されたのかはもちろん、どの地方にどれだけ発行されたかも把握できないしくみになっている」とのことです。

「陽性者に登録してもらうことは、このアプリの生態系(エコシステム)における重要なポイント。Twitterでは登録は義務にすべき、インセンティブ制にすべきといった声もあるが、ハードルを下げるために敢えてオプトインとした。登録することが社会全体を守ること、ひいては家族や友達、同僚を守ることにつながる。このことを理解してもらえるよう、各省庁横断で取り組んでいきたい」と平副大臣。

また、陽性者が登録すると濃厚接触した可能性のある人に通知されますが、現状ではPCRを受ける、受けないは保健所や医師の判断で、通知を受けた人がすぐにPCR検査を受けられるわけではありません。

この点について平副大臣は「アプリについては医師会を通じて医師にも周知している。実際にアプリの通知をもとに医師が判断し、PCR検査を受けたら陽性だったといった事例も出てきている」と説明。「通知がきたら不安に思うのは当たり前。西村康稔新型コロナ対策担当大臣も加藤勝信厚生労働大臣もそのことをよくわかっている。スムーズに検査が受けられるように体制を整備していきたい」と話しました。

今後はCMなどのほか、各省庁を通じて業界団体への協力要請を行うなど、引き続き周知に努める一方で、「政府として何かインセンティブを設けることは考えていない」と平副大臣。「宿泊施設などではCOCOAのインストールで割引等、インセンティブを設ける施策の事例もあると聞いている。施設を安心して利用してもらうためのツールのひとつとして活用して欲しい」とアピールしました。

また今後のアップデートについて、「Google・Appleに働きかけて、自分が今どのくらいの人と濃厚接触しているのか、確認できるようにしたい。人と密になっていることがわかれば、時差通勤など行動変容に役立てられるのではないかと考えている」との、プランも明らかにしています。