筆者は、2005年にジャーナリストとしての活動を始めた時、「モバイル」(当時、ケータイ)を自分の世代のメディアとして捉えて、基本的にはモバイルテクノロジー、そしてモバイルによって作られる新しいライフスタイルやコミュニケーションを核にして活動して行こうと考えてきました。

大学・大学院での研究もその領域をカバーしていましたし、彼らの使い方を割と素直に受け入れながら、自分の中で咀嚼するよう勤めてきました。自分だけの尺度で考えると、すぐに感覚が古くなることは、大学生として中高生のケータイの使い方を調査する過程で、痛いほど身にしみていたからです。

そんな中、前述の「iPadへのスイッチのきっかけ」となるには十分な経験を得ることができました。

筆者は、長野県にあるプログラミング必修の通信制高校、コードアカデミー高等学校の設立に奔走し、副校長を務めています。そのため、中学生の入学希望者や高校生との接点を持つ機会に恵まれています。今年も4月からの新入生が入ってきて話を聞いていたのですが、プログラミング必修、しかもクラウドを使った通信制という、パソコンまみれになりそうな高校に入ってくるにもかかわらず、「パソコンが苦手だ」と言うのです。

必修科目であるプログラミングや、彼らの趣味である趣味のネットゲーム、ブログ編集、イラスト、株取引などは、画面が大きくソフトも充実しているパソコンの方が向いている作業もたくさんあります。しかし、そんな我が校の生徒たちにとっても、「最も長く触れていて慣れ親しんでいるのはスマートフォンだ」と言います。

スマートフォンの方が慣れているだけでなく、パソコンが苦手だとまでいう点には驚かされました。確かに、いつでもポケットに入っていて、すぐにアクセスできるスマートフォンに対して、パソコンはバッテリーとネット回線という2つの要素から、使う場所が限られます。

それでもやっぱり、プログラミングのためにパソコンは使ってもらう必要があるのですが、普段のクラウド経由の授業については、もう少しスマートフォン寄りにシフトした方が良いのではないか、とすら思いました。

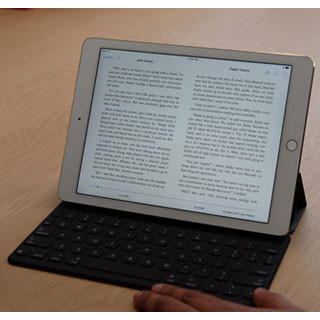

そんな彼らにとっては、パソコンよりもタブレットの方が慣れているかもしれません。Androidスマホを使っている生徒にとっては、Androidタブレットはいうなれば、「ただ画面が大きくなっただけ」です。iPhoneユーザーにとっても、iPadは「大きなiPhone」という感覚で、ほぼすべてのアプリを扱うことができるでしょう。

Appleは、iPadに対して、PCを代替する役割を与えました。WindowsやMacを「コンピュータ体験の核」にしてきた我々にとっては、違和感を覚え、「ビジョンとしては正しいが、まだ過渡期である」という感想を持ちがちです。

しかし、次々に生まれているスマホ・ネイティブの世代にとって、タブレットの方が、パソコンよりも身近なデバイスになっている。そんな発見をした際、これは筆者も体験すべきだと感じたのです。

(続く)

|

|

松村太郎(まつむらたろう)

1980年生まれ・米国カリフォルニア州バークレー在住のジャーナリスト・著者。慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。慶應義塾大学SFC研究所上席所員(訪問)、キャスタリア株式会社取締役研究責任者、ビジネス・ブレークスルー大学講師。近著に「LinkedInスタートブック」(日経BP刊)、「スマートフォン新時代」(NTT出版刊)、「ソーシャルラーニング入門」(日経BP刊)など。ウェブサイトはこちら / Twitter @taromatsumura