電子書籍の到来を予測していたMicrosoft

一般に「電子書籍」と呼ばれるデジタル媒体は、これまでの書籍のあり方を一変させる興味深い存在だ。スペースを占有する物理的存在がデータ化することで、省スペース化を実現するだけでなく、インターネット経由の書籍購入が即座に行えるなどメリットは大きい。しかし、その一方で所有する感覚が乏しいことから、"本好き"と呼ばれる人々には快く思われていないという側面もある。

海外ではAmazonのKindleを筆頭に電子書籍リーダーが普及しつつあり、日本国内でもそれに追従する形で電子書籍の取り次ぎ事業者や出版社による直接販売、著者自身が直接電子書籍を販売するシステムなど、さまざまな形態で模索中。もっとも電子書籍に対するチャレンジは近年に初めてたものではない。ソニーが1990年に発売した「データディスクマン DD-1」は8センチCD-ROMを記憶メディアとした初の電子ブックプレーヤーである。

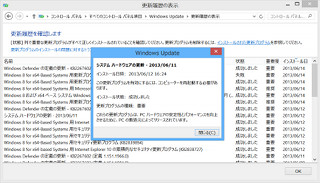

記憶媒体が8センチCD-ROMという時点で、電子書籍と同列に語るのは違和感を覚えるかもしれないが、90年代に電子ブックという規格を制定し、一つの市場が生まれたのは、まぎれもない事実。その一方で2000年8月にMicrosoftは、コンピューター上でEブックを閲覧する「Microsoft Reader」の無償提供を開始した。フォーマットはMicrosoft Word(2000/2002/2003)にLIT拡張機能を追加することで作成する独自形式。Pocket PC向けのパッケージも公開していたように記憶している(図05)。

Microsoftとしては、今後成長する市場として電子書籍を捉えていたらしく、同社の公式ブログである「Next at Microsoft」では、当時の広告を紹介する記事を公開。Catablogger氏がflickerにアップロードした画像には、「読書の未来についての物語」と題した広告を確認できる(図06)。

タイムラインには、年々の未来予測が説明されているので、そちらを紹介しよう。最初の2010年は「電子書籍デバイスは、半ポンドの重さで24時間実行可能。100万ものタイトルを保持する」とある。確かに2010年8月には第3世代となるKindleが発売開始され、重量も半ポンドをわずかに超える約241~247グラム。利用可能時間は電源オフで約一カ月、Wi-Fi有効時は約三週間、3G+Wi-Fi有効時は約十日間と、予想を大幅に上回った。

続く2012年は「電子新聞および電子書籍が活発化し、誌面広告では電子書籍を推進するような内容に変化する」という意味合いの予測が行われている。確かに2012年にはkobo Touchの日本市場投入が始まり、その成果は別にしても社会的認知度が大きく高まった年だ。そしてまだ訪れていない2015年は「過去のハイテクライバルは団結し、米議会図書館の電子書籍化を目指す」とあるが、既に米議会図書館は電子図書館事業を推進する戦略企画局を組織し、日本の国会図書館も電子図書館事業の拡充に注力中。続く2018年には「メジャーな新聞紙が従来の紙版を廃止し、電子配信に完全移行する」とあるが、これはもっと早まりそうだ。

例えば米国の一般大衆紙「USA Today」は全米を対象にした媒体だが、部数は減少傾向にあり、2009年以降はWSJ(The Wall Street Journal)にトップを譲り渡している。各新聞社とも新聞不況による部数削減は日本国内と同じ状況で、WSJはWebサイト版の方が充実しつつある傾向が見えてきた。新聞業界がどのように変化するか、まだ推測の域を超えないが業界再編を含めたドラスティックな変化を迎える可能性は高いだろう。

翌年となる2019年は「紙の書籍はアートや写真集などに特化し、コレクターにとっては贈り物として根強い人気を保持している」と予測し、そして2020年は「書籍の90パーセントは電子書籍化し、『本』は電子書籍を指す単語となる」と電子書籍の完全普及を予測している。"本好き"の端くれである筆者としては紙の書籍が残るのは推測の範囲内であり、希望でもある。そして、電子書籍が今後普及するのも明白だ。

Microsoftの編集者であるSteve Clayton(スティーブ・クレイトン)氏は、「Microsoftは1999年に電子書籍(の到来)を予測」というタイトルで記事を掲載し、タグとして「Fun(楽しい)」を付けている。記事内では海外の老舗雑誌「The Atlantic」のWeb記事をリンク先として紹介しているように、純粋に面白い話として今回ピックアップした。興味を持たれた方は前述したリンクから参照してほしい。

阿久津良和(Cactus)