|

BASELWORLD 2010でプレスカンファレンスを開催、戦略を説明するカシオ計算機取締役の増田裕一氏 |

カシオ計算機は、スイス・バーゼルで開催されている時計・宝飾の見本市「BASELWORLD 2010」で報道関係者向けの戦略説明会を開催し、同社取締役で時計事業部長の増田裕一氏が時計ビジネスにおけるカシオとスイス勢との戦略の違いについて説明した。

金融の混乱に端を発するここ数年の世界的な不況により、2009年の世界の時計市場は大幅な縮小となった。特に高級時計を主力とするスイスブランド勢は、売上ベースで前年比約22%減という、1970年代に訪れたクォーツショック以来の深刻な落ち込みに直面している。

増田氏によれば、時計に対する消費者の関心自体が冷え込んでいることにカシオとしても危機感を抱いているということだが、同社の戦略は、経済状況の悪化に引きずられる形で低価格の商品にシフトするといったものではない。

増田氏は、スイス勢の製品は伝統に裏付けられた職人芸による機械式時計であるのに対し、カシオの製品はエレクトロニクスをコア技術としており、「伝統」よりも「革新」の追求が強みになっていることを説明。スイス時計は1本の製品が「一生もの」、あるいは親から子へと代々受け継がれて使われることさえあるのに対し、カシオ製品の場合は主に若者層をターゲットとし、アクティブさ、格好良さに重点を置いている。

電子技術は日進月歩の世界であり、「昨日までは不可能と思われていたことが、今日は可能になる」(増田氏)ため、それをベースにした時計においても、新しい機能や表現を次々と投入することができる。今年、カシオは時計事業のテーマに「Faces of the Future」を掲げているが、これには、エレクトロニクスの力によって時計という製品の概念そのものを変え、新たな価値を創造しようという思いが込められている。

説明会の中で増田氏は、カシオの製品が今後目指す方向を示すため、エレクトロニクスで進化したアナログ時計のフェイスデザイン例を紹介した。通常モードではアナログ3針による時・分・秒が表示されているが、ベゼルを90度回転させてスポーツモードに切り替えると、ベゼルに連動して文字板が回り、隠れていた気圧計・高度計の針が窓の後ろから現れる。また、通常モード時に時刻を表示していた針は、スポーツモードではコンパスとなって磁北や方位の角度を表示する。

このように、アナログ時計の針による表現と、電子技術によって可能となったさまざまな機能を融合させることで、従来不可能だった新しい動きや楽しさを時計の世界に取り入れることができる。それによって、従来型の伝統的な時計が好きな人だけでなく、若年層を中心としたより幅広い人々の目を時計市場に向けてもらおうとするのがカシオの戦略だ。

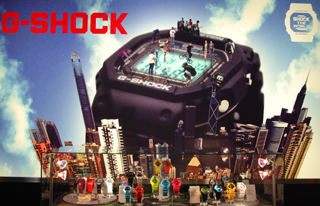

増田氏は、エレクトロニクスだけではないカシオのもうひとつの強みとして、マーケティング力を挙げる。「G-SHOCK」のヒットは、もちろん耐衝撃性能という製品自体の独自性・優位性があってのものだが、その後世界的なブームを呼び、現在に至るまで多くのファンを獲得しているのは、時計の世界だけにとどまらず、ファッションやアートといった分野を巻き込むことに成功したという背景がある。

それは、単なる広告宣伝によって商品の認知を図るのではなく、感性の高い若者と親和性のある世界と上手にコラボレーションしてきた歴史であるといい、ブランド元であるカシオがファンを集めたというよりも、G-SHOCKユーザーが自らその良さを周囲に伝えることによって、ファンがファンを集める構造ができあがったということにほかならないとしている。

当初欧州で発売し、2009年には日本国内でも本格的に商品展開を開始したメタルアナログウォッチ「EDIFICE」も同じ構造によってユーザー層が広がり始めているといい、G-SHOCKに次ぐ世界戦略ブランドとして育てていく考え。昨年に2010年もEDIFICEはF1チーム・Red Bull Racingのチームパートナーとして協賛するほか、G-SHOCKでも新作「GW-3000」に関連してRed Bull Air Race World Championshipのオフィシャルチームサポーターを務める。

伝統の機械式時計に対し電子技術や若年ユーザーの支持・ファッション性で対抗、という構図は今に始まったわけではなく、以前からカシオの戦略は変わらない。しかし、昨今の厳しい経済状況下において、世界の百貨店や有力な時計・宝飾店での取り扱いが拡大しているといい、その戦略の有効性が証明されつつある。G-SHOCKブームと呼ばれるような時期はこれまでも何度か存在したが、従来高級スイス時計を主力として取り扱っていた売り場からカシオ製品に声がかかることはほとんどなく、ここ数年の販路の広がりは同社としても初の経験だという。

それは、不況だから従来よりも手頃な価格帯の商品にシフトした、という単純な構図ではない。単に安い時計でよければ他のアジア諸国製の製品もあるし、何より携帯電話の普及により時計という商品自体の需要が急減している。高級な機械式時計よりはリーズナブルとはいえ、それなりのお金を払ってでもほしいと思える商品を用意できなければ、販売増にはつながらない。

カシオが提供する価値を端的に言うなれば「腕に着けられる楽しさ」(増田氏)にある。それは対衝撃性だったり、1/1000秒を計測できる機能だったり、各種センサーによる計測機能だったり、従来のアナログ時計にはできないユニークな表現だったりとさまざまだが、いずれも機能そのものというより、これらの機能やデザインを身につけて「楽しむ」ことができるのが、同社の腕時計の魅力となっている。

今後どのようにその価値を拡大していくかが注目されるが、増田氏は、通信技術の進化がひとつのブレイクスルーを生むのではないかと見ている。例えば、時計業界の「敵」であった携帯電話も、通信技術によって時計と連携させれば、双方の新しい使い方を提案することができる。そこでも単純な機能だけで終わらせないのがカシオ流で、増田氏は「携帯の単なるサブモニタでは面白くない。腕に着けるからこそ可能になる使いやすさ、楽しさを追求するものが求められるのではないか」とコメントしている。