藤原道長(ふじわらのみちなが)とは平安時代の貴族・政治家で、摂関政治を行う中で莫大な権力を手にし、栄華を極めた人物です。一方で漢詩や和歌などを好む文化人としての一面もあり、『源氏物語』の作者として知られる紫式部と深い関係にあったともいいます。

本記事では藤原道長がしたことやどんな人なのかがわかるエピソード、生没年に死因などを紹介。娘や兄に甥、「この世をば…」の歌についてもまとめました。

藤原道長がしたこととは?

藤原道長(ふじわらのみちなが)は康保(こうほう)3年(966年)、藤原兼家(かねいえ)と時姫の間に生まれました。藤原兼家の一族は摂関政治を行うことで権力を築いた、藤原北家(ふじわらほっけ)です。

しかし藤原道長には藤原道隆(みちたか)や藤原道兼(みちかね)という兄がすでにいたため、朝廷内で地道に昇進してはいたものの、当初はさほど目立つ存在ではありませんでした。

そんな藤原道長がいかにして権力を持つようになったのか、具体的に何をした人なのか、彼が行ったことの中でも、特に大きなことを解説していきます。

父や兄たちの死後、甥・藤原伊周との政治争いに勝利

正暦(しょうりゃく)元年(990年)に父・藤原兼家が亡くなり、藤原道長の兄である藤原道隆が関白を継ぎました。

間もなく藤原道隆は体調を崩し、長徳元年(995年)4月にこの世を去ると、次兄の藤原道兼が関白を継ぎますが、彼もそのわずか7日後に病で亡くなってしまいます。

こうして残された藤原道長と、藤原道隆の息子である藤原伊周(これちか)が権力争いを繰り広げます。

当時、時の一条天皇は藤原伊周を推していたそうですが、一条天皇の母であり、藤原道長の姉でもある藤原詮子(せんし)は藤原道長を推薦します。そして母の強い説得に折れる形で、長徳元年(995年)5月、一条天皇は藤原道長に内覧(摂政、関白に準ずる職)の宣旨を下しました。

そして長徳2年(996年)には藤原伊周とその弟・藤原隆家が、女性関係を発端に、花山法皇に向けて従者に矢を射させるという事件を引き起こします。その他、藤原詮子を呪詛したことなどから、藤原伊周は大宰府に左遷されました。これにより、藤原道長は名実ともに権力を強めます。

娘・彰子を入内させ、前代未聞の一帝二后とする

一方で藤原道長は永延元年(987年)に、当時の左大臣である源雅信の娘・倫子と結婚。翌年には長女の藤原彰子(しょうし)が誕生しています。

そして長保(ちょうほう)元年(999年)、12歳となった長女・藤原彰子を、一条天皇に入内させることを果たしました。

一条天皇には既に、藤原道隆の娘である藤原定子(ていし)という中宮がいました。しかし藤原道長は長保(ちょうほう)2年(1000年)、先に中宮だった藤原定子を皇后にすることで、藤原彰子を無理やり新しい中宮としました。このことは今までに無かった、一帝二后の最初の例となりました。そしてこの年の12月、藤原定子が出産後まもなく逝去したため、藤原彰子が一条天皇の唯一の后(きさき)となりました。

ちなみに藤原道隆の娘である藤原定子には清少納言が、藤原道長の娘である藤原彰子には紫式部が、女房としてそれぞれ仕えていたのは有名な話です。

藤原道隆と藤原道長が兄弟で不仲だったこともあり、清少納言と紫式部も対立関係にあったといわれています。

清少納言とは? 紫式部との関係、枕草子・百人一首の歌の内容、本名に性格まで

紫式部とは何をした人? 源氏物語の内容、清少納言・藤原道長との関係や本名も

長和元年(1012年)には、藤原道長と倫子の次女・藤原妍子(けんし)が三条天皇の中宮となります。

孫が天皇になり、1016年には摂政となる

長和5年(1016年)、長女・藤原彰子の産んだ敦成(あつひら)親王が後一条天皇として即位し、藤原道長は天皇の外祖父として摂政となりました。

翌年には倫子との息子である藤原頼通(よりみち)に摂政を譲りつつ、自分も引き続き実権を握り続けました。なお藤原道長は生涯を通じて関白になったことはありませんが、息子・藤原頼通は摂政だけでなく関白も務めました。

藤原道長は寛仁(かんにん)2年(1018年)、倫子との三女である藤原威子(いし)を、孫である後一条天皇の中宮とします。これにより娘の彰子・妍子・威子の3人が后となったこととなり「一家三后」を実現。藤原氏摂関政治の最盛期を築きました。

有名な「望月の歌」(この世をば…)の歌を詠んだ

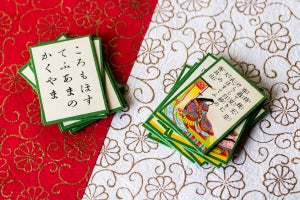

藤原道長の詠んだ歌で最もよく知られるのは下記の歌です。三女の藤原威子の立后に際した祝宴にて、即興で詠んだものといわれています。

この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば

この歌の現代語訳にはさまざまな説がありますが、一般的によく知られている内容は「この世は自分(藤原道長)のためにあるようなものだ。私の力には望月(満月)のように何も足りないものはない」といったものです。

文学の興隆にも寄与

藤原道長は文学を愛好しており、漢詩や和歌を詠むことに長けていたといいます。漢詩は『本朝麗藻(ほんちょうれいそう)』に、和歌は『後拾遺集(ごしゅういしゅう)』以下の勅撰集に数多く収められています。

また招かれた会に出席するばかりでなく、自らも作文会や歌合(うたあわせ)を催すなどしていたそうです。

さらに女流文学、仮名文学の代表作『源氏物語』の作者として知られる紫式部などの支援も行っていたといわれています。

藤原道長とはどんな人?

次に、藤原道長の人物像に迫っていきましょう。

兄弟をしのぐ野心家

兄たちが期待される中で、当初はさほど注目されていなかった藤原道長ですが、野心や向上心は人一倍あったといわれています。

例えば父・藤原兼家が、そのいとこでありライバルである藤原頼忠(よりただ)の息子、藤原公任(きんとう)が秀才であることをうらやましがった際のこと。「うちの息子たちは公任の影も踏めない」と残念がります。それを聞いて何も言えずにおとなしくなっている兄たちとは対照的に、藤原道長は「影を踏むのではなく、公任の顔を踏んづけてやりましょう」と述べたといわれています。

また花山天皇が深夜の宮殿を巡るという肝試しを命じた時のこと。兄たちは逃げ帰ってきてしまいましたが、藤原道長は一人で大極殿まで向かっていき、実際に行った証拠として柱を削り取った木片を持って帰ってきました。こうした野心の強さが、後に兄たちをしのぎ、権力を握るベースになったと言えるでしょう。

最盛期は、天皇も逆らえないほどの権力者に

生涯を通じて関白になったことはない藤原道長ですが、最盛期には天皇すら逆らえないほどの権力を握ります。

例えば一条天皇は、愛する藤原定子との間に生まれた息子、敦康(あつやす)親王を皇太子にしようとしました。しかし結局は藤原道長に従い、藤原彰子(藤原道長の娘)との間に生まれた息子、敦成(あつひら)親王を皇太子とします。

また藤原道長は三条天皇に対し、目の病気を理由に退位に追い込みます。こうして孫の敦成を、後一条天皇として即位させるのです。

仏教を信仰し、建築好きな一面も

こうした政治での立ち回りが目立った藤原道長ですが、仏教を深く信仰し、建築が好きだったという一面も。

藤原道長は病を患い、寛仁3年(1019年)に出家します。そして現在の京都市上京区に、摂関期最大級の寺院として知られる「法成寺(ほうじょうじ)」(通称「御堂」)を建立しました。このことから藤原道長は「御堂関白」という愛称で呼ばれるようにもなりました。

藤原道長はこの法成寺で晩年を過ごし、その最期は九体の阿弥陀仏に面し、釈迦入滅の姿勢で迎えたといわれています。

なお法成寺は火事や地震に見舞われ、幾度かの再建の後、廃寺となりました。

『源氏物語』の作者・紫式部との関係

藤原道長は自身の娘であり、一条天皇の中宮(正妻にあたる位)である藤原彰子の女房として、紫式部を抜てきします。紫式部は彰子に仕え、和歌や漢詩などの学問を教えたといわれています。

藤原道長は、早くから紫式部の才能を見込んでいました。

そして藤原道長は紫式部の代表作である『源氏物語』の大ファンであり、紫式部のもとにやってきては、いつも原稿の催促をしていたと言い伝えられています。

ちなみに『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルの一人は藤原道長だったという説もあります。

源氏物語のあらすじを200字/帖ごとにわかりやすく紹介! 理解のコツや作者も

藤原道長と紫式部は恋愛関係にあったという説もありますが、その真偽は定かではありません。

藤原道長の死因

摂関政治の最盛期を築いた藤原道長ですが、晩年は病に苦しみます。次第にやせ細り、視力の悪化や胸の痛みに苦しみ、法成寺にこもるようになりました。娘の藤原嬉子、藤原妍子が相次いで若くして亡くなったことも、大きな打撃を与えたのではないかといわれています。

そして万寿4年(1027年)、藤原道長は背中にできた腫物により、62歳でこの世を去ります。これは、現代で言う糖尿病が原因となって、感染症を引き起こしたのではないかと考えられています。

2024年の大河ドラマ『光る君へ』では柄本佑さんが藤原道長を演じる

2023年1月7日よりNHKにて放送開始の大河ドラマ『光る君へ』。

10世紀後半、京の下級貴族の家に生まれた「まひろ」が、シングルマザーとして子育てする傍ら『源氏物語』を執筆する様や、運命のひとであり後に最高権力者となる藤原道長との不思議な縁を描いた物語です。紫式部の情熱や、強くしなやかな生きざまを感じることができるでしょう。

主人公の紫式部(まひろ)を演じるのは吉高由里子さん、そして藤原道長を演じるのは柄本佑さんです。

のちの最高権力者#藤原道長(ふじわらのみちなが)#柄本佑

— 大河ドラマ「光る君へ」(2024年) (@nhk_hikarukimie) December 5, 2023

◆◇◆◇◆

平安の貴族社会で、最高の権力者として名を残した男性。まひろ(紫式部)とは幼いころに出会い、特別な絆が生まれる。のちにまひろの『源氏物語』の執筆をバックアップし、宮中への出仕を勧める。#光る君へ pic.twitter.com/mkRUF4iHEK

◆◇新たなビジュアルを公開!◇◆

— 大河ドラマ「光る君へ」(2024年) (@nhk_hikarukimie) February 9, 2024

大河ドラマ「#光る君へ」

新たなビジュアル <二人ver.>#吉高由里子 #まひろ #紫式部#柄本佑 #藤原道長

▼記事はこちらhttps://t.co/SnxHsTKSmd pic.twitter.com/26B7xN6llg

藤原道長は平安時代最大の権力者といわれる貴族

藤原氏の中でも、特に大きな権力を持ったのが藤原道長といわれています。

藤原兼家の5男として生まれ、力を蓄えつつも、虎視眈々と機を狙い続けた藤原道長。

父や兄の死後、チャンスを逃すことなく、着実にその地位を築き上げていきます。そして自分の娘を次々と天皇の妻として天皇との親戚関係を結んでは、その皇子を押し上げ摂関政治の最盛期を築きました。

運にも恵まれた人だと言えますが、焦らずにチャンスを待って、その時が来たら逃さずにしっかりと生かす力に秀でていたのでしょう。