Special

Contents特設記事

地球規模で進む気候変動によって世界各地で引き起こされ続ける異常気象。

国連が2023年7月、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」と警告を発するなど、世界規模でその対応が

求められています。この人類を襲う未曽有の危機への対処は、各国政府による排出規制などの取り組みのみならず、経済活動

を行う企業にも求められる時代が到来したと言えます。

TECH+でも、こうした環境の変化を見越して2023年3月にこれまでエネルギー関連を扱っていたカテゴリの名称を

「エネルギー」から「環境技術」に変更。来るべきグリーントランスフォーメーション(GX)時代に向け、高まる脱炭素、

カーボンニュートラルの実現に向けたさまざまな企業や研究機関の幅広い取り組みに視野を広げ、発信していきます。

-

気象予報士 森田さんに聞く! 今、地球に起きていること

2050年カーボンニュートラル実現に向け、各国で経済面も含めた大規模な改革がスタートしている。本連載ではGX経営に向けたさまざまな動きをインタビューしていくが、その前にまずは「今地球に何が起きているのか」について、わかりやすい解説で定評のある気象予報士 森田正光氏に話を聞く。

-

環境省に聞く! GX経営の実践法と世界の動向

第2回は、環境省にて脱炭素ビジネスを推進する 地球環境局地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室 室長の杉井威夫氏に、GX(Green Transformation : 脱炭素)経営の進め方や世界の動向、さらには5~10年後を見据えて今意識すべきことについて解説いただいた。

-

経産省に聞く! GXを加速させる「成長志向型カーボンプライシング構想」とは

今回は、経済産業省 環境政策課 環境経済室 室長補佐 中山 竜太郎氏、同 折口直也氏に、GX基本方針で掲げられた「成長志向型カーボンプライシング構想」と、そこに向けて多くの企業が参画する「GXリーグ」における取り組みについて聞いた。

Pick Up Action [PR]

-

脱炭素はもはや企業の至上命題。ESG経営達成に向けて今すべきこととは?

従来の利益第一主義的な組織経営では、社会や自然環境のサステナビリティを確保することが困難になりつつある。そのため経営に「ESG」の観点を取り入れることは世界的なトレンドといえる。中でも喫緊の課題となっている脱炭素はもはや、組織単体での達成が難しくなっていることをご存じだろうか。

[PR] 提供:富士通、富士通グループ -

SDGsの自分ごと化からつながる、実践的な取り組み──ペーパーレス会議システム「ConforMeeting」

大企業を中心にSDGsへの前向きな姿勢を示す企業が増えている一方で、具体的な取り組みには繋がらず、自社の事業活動とSDGsを結び付けられていないケースも見受けられます。こうしたなか、ペーパーレス会議システム「ConforMeeting」は、SDGs貢献度を表示する機能を実装し、実際の植樹活動につなげる取り組みをスタートする予定です。

[PR]提供:NECソリューションイノベータ -

脱炭素化を推進するInfineonのさらなる高耐圧向けパワー半導体ソリューション

脱炭素化の流れが加速するなか、パワー半導体にはさらなる高効率化が求められており、パワー半導体のトップメーカーであるInfineonはこのたび新製品を投入する。同社のパワー半導体事業について、インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社の金 志炫 (Kim Jihyun)氏と大川雅貴氏に話を聞いた。

[PR]提供:インフィニオン テクノロジーズ ジャパン

Reportsセミナーアフターレポート

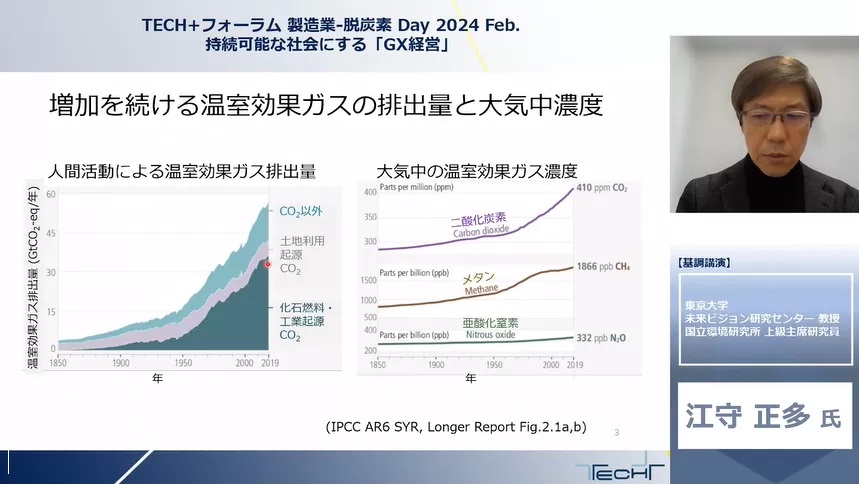

2024年 2月15日(木)に開催いたしました『TECH+フォーラム 製造業-脱炭素 Day 2024 Feb. 持続可能な社会にする「GX経営」』での講演内容をレポート。有識者の潮流を踏まえた見識や、先進的な取り組みをしている企業事例を紹介します。随時更新を予定しております。

Select Contents 既存のTECH+掲載記事

企業IT関連記事

-

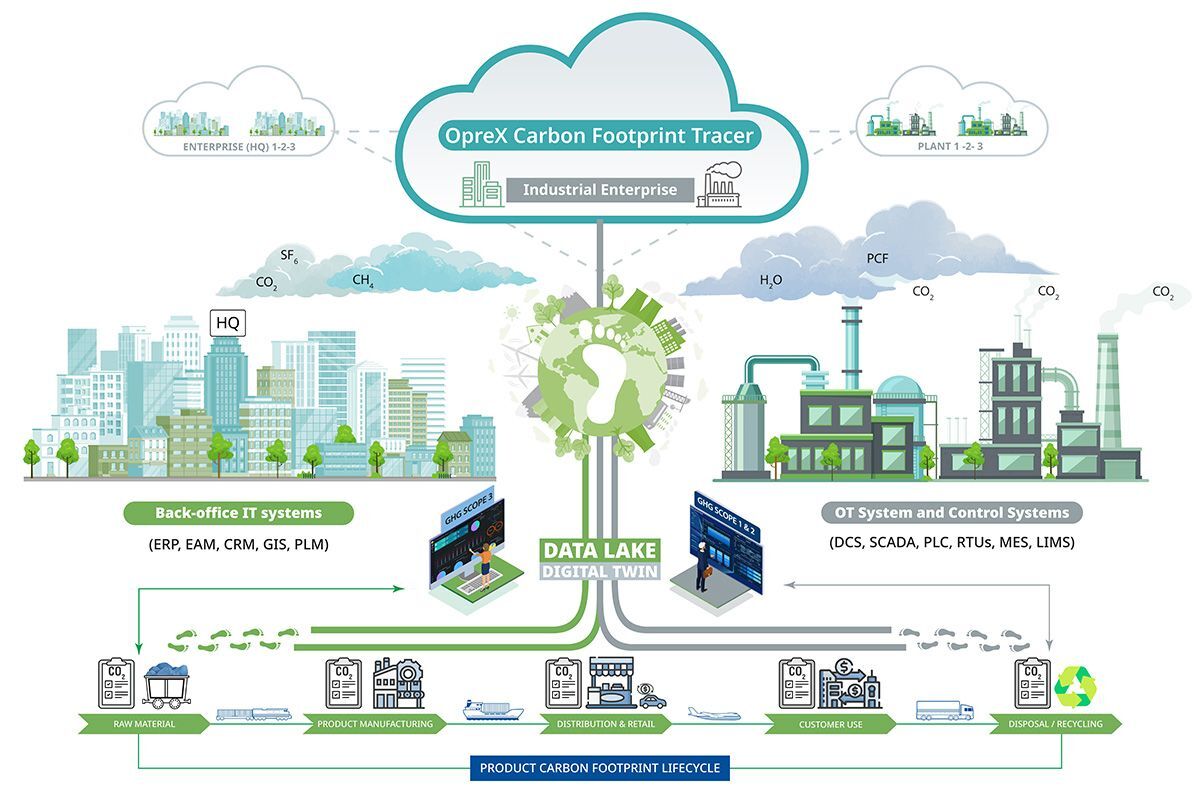

SAPと連携したプロセス製造業向け製品CO2排出量管理サービス提供、横河電機

横河電機はこのほど、OpreX Transformationのラインアップとして、プロセス製造業に適したプロダクトカーボンフットプリント管理を実現するサービス「OpreX Carbon Footprint Tracer」を提供開始した。

-

ネットワン、3時間で学べるGX教育サービス提供開始

ネットワンシステムズは2月9日、GX(グリーントランスフォーメーション)に取り組もうとしている企業や団体向けに、3時間でGXやカーボンニュートラルに関する基礎知識を学ぶことができる教育サービスの提供を3月から開始すると発表した。

-

北九州市とIHI、日本IBM、熱のカーボンニュートラルを目指す協定締結 - GX推進

北九州市とIHI、日本IBMは1月18日、熱マネジメントによる北九州地域のGX(グリーントランスフォーメーション)の推進を目的とした連携協定を締結し、同日に記者説明会を開催した。

-

日立製作所、日立市を次世代未来都市へ‐脱炭素都市やデジタル医療を実現

日立製作所と茨城県日立市は12月21日、「デジタルを活用した次世代未来都市(スマートシティ)計画に向けた包括連携協定」を締結すると発表した。日立のデジタル技術を活用し、「グリーン産業都市」、「デジタル医療・介護」、「公共交通のスマート化」を軸にした取り組みを優先的に進める方針だ。

-

NTTグループのGXソリューションを展開する新ブランド「NTT G×Inno」始動

日本電信電話(以下、NTT)グループは12月20日、GX(グリーントランスフォーメーション:社会のカーボンニュートラルと経済成長の両立を目指す変革)ソリューションを展開する新たなブランドとして「NTT G×Inno(エヌティティ ジーノ)」を立ち上げたことを発表した。

-

NTTデータ×日本能率協会、GX人材の育成を支援するサービス提供

日本能率協会、NTTデータグループ、NTTデータ、NTTデータユニバーシティの4社は12月12日、脱炭素化の実現を目指す企業向けにGX(Green Transformation)人材の育成を支援するサービス「GX未来のデザインセミナー」を2024年2月29日から提供開始すると発表した。

-

NTT Comら13社、脱炭素に向けたエコアクションチャレンジを実践

NTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)とNTTコムウェアは11月30日、環境省が推進する「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)」の一環として、従業員一人一人のエコアクションから脱炭素活動を加速させる「従業員参加型エコアクションチャレンジ(通称:ONE TEAM CHALLENGE)」を開催したことを発表した。

-

NTT Com、液冷方式のサーバにも対応可能なデータセンター「Green Nexcenter」

NTTコミュニケーションズ(以下、NTT Com)は10月4日、直接液冷(Direct Liquid Cooling)方式のサーバ機器にも対応し省エネ型の冷却環境を実現するデータセンターサービス「Green Nexcenter」を2024年度から展開することを発表した。

-

ソフトバンク、法人の脱炭素経営を支援するクラウドサービス「クラウド炭素管理」

ソフトバンクは9月29日、法人の脱炭素経営を支援するクラウドサービス「クラウド炭素管理」を発表した。10月1日より販売開始する。

-

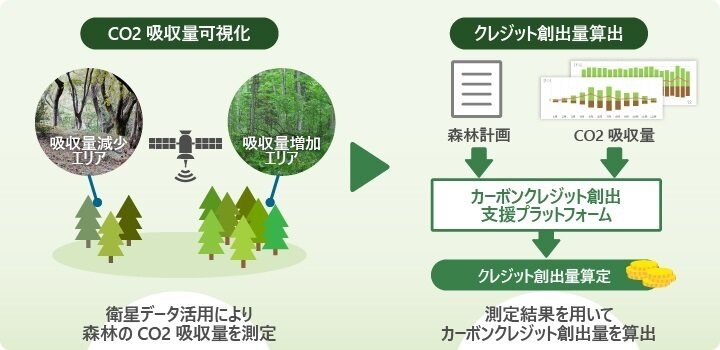

日立系、森林のCO2吸収量を可視化しカーボンクレジット創出量を算出する実証実験

日立システムズは9月7日、石巻地区森林組合(宮城県石巻市)が管轄している森林を対象に、衛星を活用したGHG(温室効果ガス)排出量の測定技術を持つEverImpactと連携し、森林のCO2吸収量を可視化し森林計画と組み合わせることで、カーボンクレジット創出量を算出する実証実験を行い、年間2.25万トンのCO2吸収量、最大2.6億円相当のカーボンクレジットの創出可能性を確認したことを発表した。

-

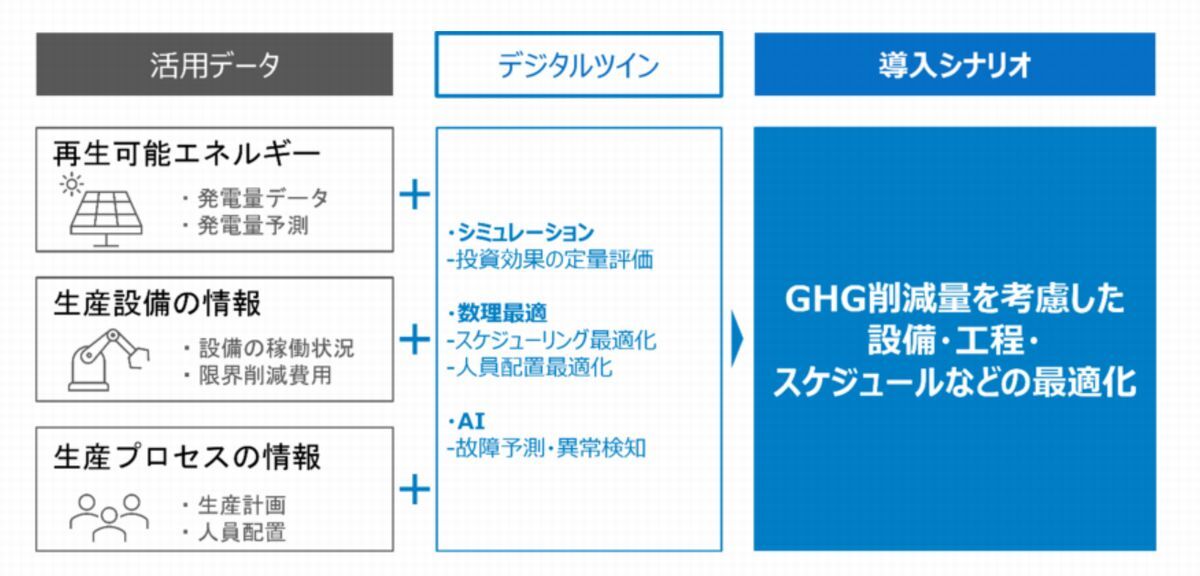

CTC、製造業のGXに向けたデジタルツインソリューション提供開始

伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は9月1日、同日から製造業のGX(グリーントランスフォーメーション)に向けたデジタルツインソリューションの提供を開始することを発表した。

テクノロジー関連記事

-

阪大、ほぼ100%の選択性でCO2をメタンに変換可能な自己触媒反応器を開発

大阪大学(阪大)は6月26日、レーザー金属3Dプリンティング(AM)技術と電気化学的表面処理を組み合わせ、ほぼ100%の選択性で、二酸化炭素(CO2)を有用なメタン(CH4)に変換できる金属製の自己触媒反応器(SCR)の作製に成功したことを発表した。

-

世界最大のトカマク型超伝導プラズマ実験装置「JT-60SA」、初プラズマ生成に成功

量子科学技術研究開発機構(量研機構)は10月24日、世界最大のトカマク型超伝導プラズマ実験装置「JT-60SA」(JT-60 Super Advanced)において、5月に再開した「統合試験運転」を経て、日本時間10月23日17時30分頃に、初プラズマ生成(初のトカマクプラズマ生成)に成功したことを発表した。

-

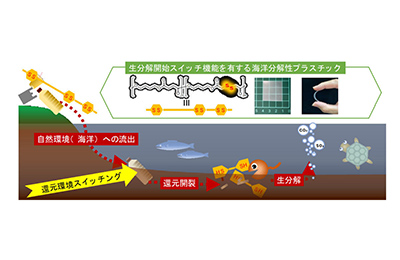

群馬大、生分解開始スイッチ機能を有する海洋分解性プラスチックを開発

群馬大学大学院理工学府分子化学部門の粕谷健一教授の研究グループは、還元環境スイッチング機構を導入した海洋分解性プラスチックの研究開発成果の1つとして、ポリブチレンサクシートの構造の中に、イオウ(S)原子からできている「ジスルフィド結合」を導入して海洋分解性を付与した研究開発成果を公表した。

-

九大の藤川教授、空気中の二酸化炭素を直接回収する技術の実用化を推進中

九州大学(九大)は2022年2月8日、大手商社の双日と「大気からCO2を直接回収するDAC(Direct Air Capture)技術の実用化・事業化の推進を図る覚書を締結した」と発表し注目を集めた。九大と双日は「持続可能な社会の実現に向けて、DAC技術の実用化技術を活用して地球環境でのカーボンニュートラル推進を図る」と宣言したのである。

-

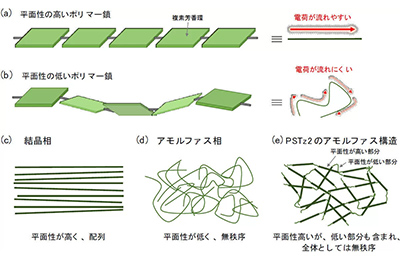

広島大など、「有機薄膜太陽電池」の変換効率を高める手法の開発に成功

広島大学、大阪大学(阪大)、京都大学(京大)の3者は9月22日、発電材料である「π共役ポリマー」がアモルファスでありながら有機薄膜太陽電池(OPV)のエネルギー変換効率(以下「変換効率」)を高める手法を開発したことを共同で発表した。

-

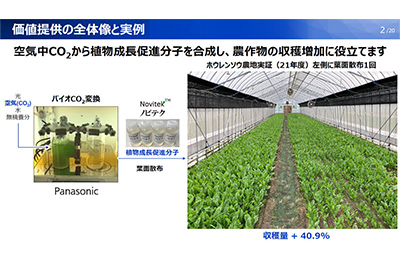

葉に吹きかけるだけで植物の収量が増える成長促進物質、パナソニックが商品化を計画

空気中のCO2と水、光、そしてほんの少しの養分を組み合わせて抽出された液体資材を農作物の葉っぱに吹き付けるだけで、植物の成長を加速させることができる。そんな夢のような技術をパナソニックホールディングス(パナソニックHD)が2024年度の商品化に向けて研究開発を加速させている。

-

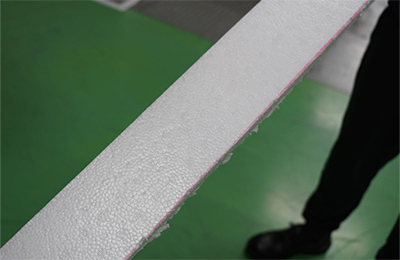

京セラが紙を活用した製品梱包材の実用化にめど、脱プラスチックへ前進

京セラドキュメントソリューションズは、脱プラスチックなどの環境負荷低減の取り組みとして、複合機やプリンターに向けた環境負荷低減を図れる紙を用いた製品梱包材の開発について説明を行った。

-

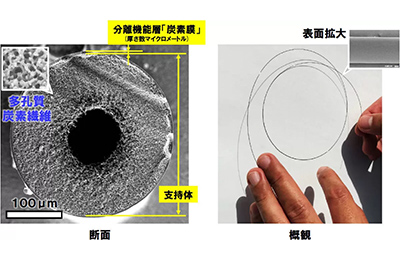

東レ、「オールカーボンCO2分離膜」を天然ガスに適用することに成功

東レは1月31日、同社が2021年に発表した多孔質炭素繊維製の「オールカーボンCO2分離膜」を天然ガス用に最適化し、実際に天然ガス製造の精製プロセスにおいて、高いCO2分圧や不純物が存在する過酷な環境下で同分離膜の耐久性を検証した結果、理想的な性能が維持され、CO2の高効率な分離が可能であることが確認されたと発表した。

-

京セラが再エネ電力供給ビジネスに参入、太陽電池製造から電力販売まで一貫提供

京セラは9月28日、太陽光発電システムによる再生可能エネルギー(再エネ)の電力調達・需給管理・電力販売を一貫して行う「再エネ電力供給ビジネス」に2023年10月1日より参入することを発表した。

-

パナソニックHDがガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池の実証実験を開始

パナソニック ホールディングス(パナソニックHD)は8月31日、ガラス建材一体型ペロブスカイト太陽電池のプロトタイプを開発したことを発表。また8月より、技術検証を含めた1年以上にわたる長期実証実験を、神奈川県藤沢市の「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」(Fujisawa SST)内に新設されたモデルハウス「Future Co-Creation FINECOURT III」で開始したことも併せて発表した。