BPMを自社に導入するにあたり、重要なことのひとつにビジネスプロセスモデリングの習得があります。ビジネスプロセスモデリングは、BPMで業務プロセス設計をするのに必須の知識です。ここでは、ビジネスプロセスモデリングとは何かを説明した後、ビジネスプロセス図の具体的な書き方について解説します。

BPMツールのおすすめ製品比較記事を見る

ビジネスプロセスモデリングとは

ビジネスプロセスモデリングとは、業務プロセス全体を誰にでも理解しやすい形で図式化すること・図式化したものを指す言葉です。

図式化するルールはいくつかあります。業務プロセスの図式化に用いられる標準的なフレームワーク(枠組み・ルール)はBPMNです。BPMNとはBusiness Process Model and Notationの略で、ビジネスプロセスモデルと表記法を指します。

ビジネスプロセスモデリングのメリット

ビジネスプロセスモデリングのメリットは、大きく次の2点にまとめられます。

1 業務プロセス可視化による業務改善が可能に

現状の業務プロセスはどのような業務が組み合わさり、どのような流れ(フロー)で行われているのでしょうか。各業務は、現場の人間が前後の業務や関係部署との連携を把握することで成り立っています。ただ日々の業務を進めているだけでは、全体像はなかなか把握できません。

ビジネスプロセスモデリングを用いて現状の業務プロセスを図式化することで、業務プロセス全体の構成と仕事の流れの「見える化」が可能です。業務プロセス図を分析することで、別々の部署で同じ業務をしていて無駄が生じている部分や、全体の業務を進めるのにネックとなっている業務どこか分析しやすくなります。

現状の業務を図式化するには、現場で実際に作業をしている関係者へのヒアリングが欠かせません。一から業務プロセスを図式化するにはかなり時間がかかりますが、BPMを導入するには必要不可欠な工程です。

2 組織間の意思疎通と合意形成がスムーズになる

BPMの適用組織共通のフォーマットで業務プロセスを図式化することで、組織間の意思疎通がスムーズになる点も、ビジネスプロセスモデリングの効果です。

BPMの導入と管理を担当する部署、実際に業務プロセスに関わっている部署(営業、製造、事務など)でどのような業務が行われているか、関連性なども明確になり、業務プロセス改善に役立ちます。

ビジネスプロセス表記法の第一選択はBPMN

ビジネスプロセス図作成に用いる表記法にはさまざまな種類がありますが、今からBPMを導入するなら、基本的にはBPMNが第一選択となります。BPMNは、作成にはある程度知識が必要ですが、読むだけなら深い知識がなくても読めるという点が特徴的な表記法です。

1 ビジネスプロセスの表記法には種類がある

ビジネスプロセスの表記法にはさまざまなものがあります。代表的な表記法は次の通りです。

- EPC(イベントドリブンプロセスチェイン):部門間連携の可視化などに弱い

- AD(アクティビティ図):システム処理の可視化に便利

- EA(エンタープライズアーキテクチャ):大規模なプロセス可視化に適している

- 産能大方式:複雑で難しい

これらの良い点を取り入れ、悪い点を改善するべくBPMNが誕生しました。

2 BPMNはビジネスとITのかけ橋となる表記法

IT技術者なら、UMLのアクティビティ図などがなじみ深いのではないでしょうか。しかし、UMLはIT技術寄りで、一般的なビジネスパーソンには理解しにくいという側面があります。

業務プロセスの表現には、実際に業務を行う業務部門と、社内システムのIT化を担うIT部門で共通に認識できる表記法を採用することが重要です。

BPMNは、国際標準(ISO19510)にもなっている業務プロセス表記法です。BPMNを用いることで、仕事の始め方や役割分担、各担当の仕事内容、外部とのやり取りといった業務フローを、関係者全員が理解できる粒度で記載できます。

BPMNに沿ったビジネスプロセス図の書き方

BPMNに沿ったビジネスプロセス図の書き方について、基本的な流れを解説します。

1 BPMNで使われる基本的な図形を把握

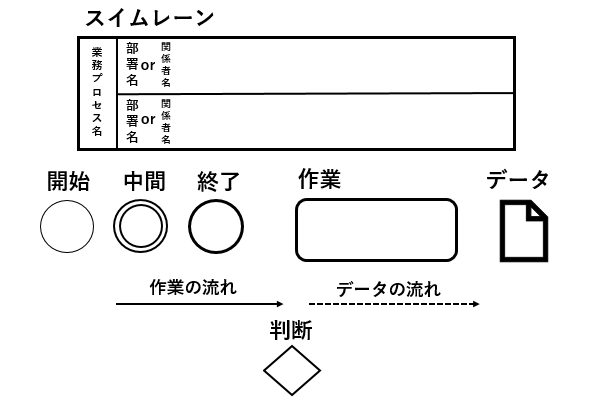

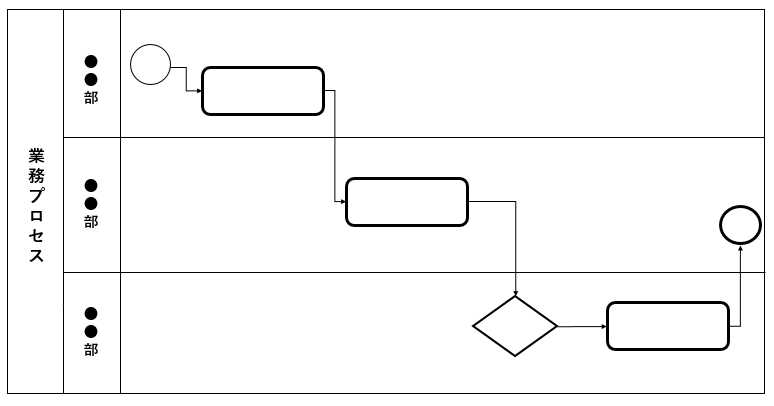

BPMNで用いられる基本的な記号と意味を確認しましょう。大枠としてスイムレーン言われる箱囲いの中に、各部分の作業やデータの流れ、業務の開始と終了を明示します。

2 スイムレーンの記載

スイムレーンの大枠には業務プロセスの名前、各レーンの名前にはその業務に関わる部署または関係者(担当者・課長・部長など)を記載します。

3 各レーンの作業とデータを記載

スイムレーンの設定ができたら、まず、業務プロセスの開始と終了を記載しましょう。そして、業務プロセスの開始から順番に、各レーンの作業(タスク)を四角囲いで記載していきます。

作業をする前に前工程から渡されるデータは入力データ、作業の結果何らかのデータを作成する場合は出力データをノートアイコンで記載しましょう。データのインプットとアウトプットを明確にすることで、各業務の関連が見えてきます。

4 作業の流れとデータの流れをそれぞれ矢印で明示

ここまで記載で着たら、各作業とデータそれぞれの流れを矢印で繋いでいきましょう。作業の流れは実線、データの流れは点線です。

5 作業に分岐がある場合は判断をひし形で記載

作業によっては、条件によって次に流れる作業が異なる場合があります。その場合は、ひし形で判断条件を記載して、作業の流れを分岐して表現してください。

例

ここまでの流れで、作業の終了まで繋げることができたら、ビジネスプロセス図は完成です。

BPMツールのおすすめ製品比較記事を見る

ビジネスプロセスモデル図を作成する業務の粒度

ビジネスプロセスモデル図を作成するにあたり、図式化する業務の粒度は明確にしなければなりません。一般社団法人 日本ビジネスプロセス・マネジメント協会で推奨されているBPMNの機能階層の具体的な目安と、実際に業務プロセス設計をする際の記述レベルの関係について解説します。

1 BPMNの機能階層の具体的な目安

日本ビジネスプロセス・マネジメント協会で推奨されているBPMNの機能階層の具体的な目安は以下の通りです。

| 機能階層(名称) | 具体的目安 | 粒度の例 |

|---|---|---|

| FL0(事業単位) | 事業単位または全社管理 | |

| FL1(事業機能) | 商品開発や営業など事業の基本機能 | |

| FL2(詳細事業機能) | 事業機能の構成要素 | 商品やサービスの開発区分、チャネル区分、営業方式、サービス メニュー |

| FL3(業務機能) | 詳細事業機能の実行単位として、カウンタブルな(数えられる)仕事の粒度 | オーダーサイクル(受付、計画、実行、報告)、管理、企画の区分 |

| FL4(詳細業務機能) | 業務機能のマイルストーン | 中間成果物確定単位、組織間のハンドオフ |

| FL5(単位作業) | 担当レベルの役割単位でのハンドオフ | |

| FL6(要素作業) | 単位作業の作業ステップ、作業分析の時間計測単位 | 「何を使って何をする」をツール・メディアに着 目して区分 |

| FL7(単位操作) | 要素作業を分解した機能区分 | ファイルを開く、選ぶ、コピペする |

| FL8(要素操作) | 単位操作を行う人やRPAの動き を特定するための最も詳細な操作・動作 | クリックする、マウスをドラッグする、○秒待つ |

出典:「一般社団法人 日本ビジネスプロセス・マネジメント協会:ビジネスプロセス・モデルの 階層(レイヤー)とステップ」より抜粋して再構成

では、実際に業務プロセス設計をする場合、設計はどのような順番と粒度で進めていけばよいでしょうか。

2 記述モデル(レベル1)と分析モデル(レベル2)

BPMNには記述レベルが決められています。レベル1は誰でも読みやすくシンプルな構成で、関係者全員で確認できるレベルです。レベル2は、レベル1で示された業務プロセスをITシステムに適用できるレベルまで詳細化します。レベル1は記述レベル、レベル2は分析モデルという名称でも呼ばれます。

BPMNの機能階層とレベル1、レベル2の業務プロセス図との関係は以下の通りです。

| 機能階層(名称) | 現状の業務分析 As-Is記述モデル レベル1 |

改善後の業務設計 To-Be 記述モデル レベル1 |

分析モデル レベル2 |

|---|---|---|---|

| FL0(事業単位) | |||

| FL1(事業機能) | |||

| FL2(詳細事業機能) | 現状の業務分析 | 現状から改善点を洗い出し改善後の業務プロセスを設計 | |

| FL3(業務機能) | 改善後の業務プロセスをITシステムの適用レベルに落とし込む | ||

| FL4(詳細業務機能) | |||

| FL5(単位作業) | |||

| FL6(要素作業) | ユースケースシナリオの検討・作成 | ||

| FL7(単位操作) | |||

| FL8(要素操作) |

レベル1の記載は、実際に業務を行う関係部署全員が読めるレベルでなくてはなりません。そのためシンプルな図式で日本語ラベルを用い、誰でも読める形で作成します。

レベル1のBPMN図が完成したら、レベル2の業務プロセス図に落とし込みましょう。具体的には、ITシステムに適用するレベルまで記載を詳細化します。粒度を詳細にすることで、ITシステムの外部設計書・詳細設計書となります。

ビジネスプロセス図は全社の書式統一が重要

ビジネスプロセス図を作成するのに便利なツールとしては、「Microsoft VISIO」が有名です。導入するBPMシステムに業務プロセス設計画面があり、それが使いやすいならあえてツールを導入する必要はないかもしれません。

ビジネスプロセス図は全社の書式統一が重要です。関係者全員の意思疎通と合意形成の推進のために作成するにも関わらず、部門によってビジネスプロセス図を作成するツールがバラバラでは意味がありません。ツールを統一化してビジネスプロセス図の作成方法を標準化するように準備を進めましょう。

BPMツールのおすすめ製品比較記事を見る