インフラツーリズムとは、公共施設である巨大構造物のダイナミックな景観を楽しんだり、通常では入れない建物の内部や工場、工事風景などを見学したりして、非日常を味わう小さな旅の一種である。

いつもの散歩からちょっと足を伸ばすだけで、誰もが楽しめるインフラツーリズムを実地体験し、その素晴らしさを共有する本コラム。今回は日本の天文学の総本山、国立天文台を見学してきた。

日本の天文学を支える拠点。国立天文台とは何か

日本の天文学の中核拠点である国立天文台は、本部を東京都三鷹市に置いている。天体をモチーフにした作品を多く残した文学者、稲垣足穂や宮沢賢治の言葉に親しみを覚えるような人には、このインフラ施設の探訪を強くおすすめしたい。

国立天文台・三鷹キャンパスは、“天体観測”というロマンあふれる営為の余韻を味わえる場所。そこには、星を見つめるためにつくられた装置や施設が静かに眠っている――。

国立天文台の前身は、江戸幕府天文方がつくった私設の浅草天文台だ。明治になると東京帝国大学(東京都・本郷にある現在の東京大学)構内にも天文台がつくられ、1888年(明治21年)には港区麻布台に東京天文台が開設された。

それらを統合し、1914年(大正3年)に現在の三鷹へと移転を開始、1924年(大正13年)には完了した。郊外へ移転したおもな理由は、都市化により増していく東京中心部の振動と光害を避けるためだった。

現在の国立天文台は三鷹キャンパスを本拠とし、ハワイ島マウナケア山頂の「すばる望遠鏡」、チリ・アタカマ高地の「アルマ望遠鏡」、長野県南佐久郡の「野辺山宇宙電波観測所」など、国内外に設置した各施設を統括。最前線の天体観測と研究に携わる機関となっている。

そんな由緒ある国立天文台・三鷹キャンパスは、一般人に門戸を開いており、誰でも見学することが可能。

ただし見学できるのは稼働中の研究施設ではなく、かつて活躍した古い観測装置や建物が点在している歴史的エリアのみ。現役の研究者が働く中枢区域への立ち入りは、認められていない。

緑に眠る観測装置たちを見ながら静寂のキャンパスを歩く

正門をくぐり、守衛室で見学者シールをもらって構内に入ると、都市のざわめきはすぐに遠ざかる。鬱蒼と茂る木々の間の、舗装された小道の左右には、古い建物やドームが点在。かつて観測が行われていた施設が、当時の姿のまま保存されている。

見学者はまばらで、どこも人の気配はほとんどない。動かぬ機械たちが、止まった時間の中で静かに夢見ているような、どこか詩的な情景をつくり出していた。

1921年(大正10年)に建てられた第一赤道儀室は、鉄筋コンクリート造りの小さな2階建てドーム。国立天文台・三鷹キャンパスに現存する最古の観測用建物だ。国登録有形文化財に指定されている。

内部には、ドイツのカールツァイス社製の口径20センチ望遠鏡が据えられていて、観測時には手動でドームを回し、天井のスリットを天体に向けて開く仕組みだったという。この望遠鏡は、1938年(昭和13年)から約60年間、太陽黒点の観測に活躍。

今はその役割を終えているが、機械の構えはそのままで、軋む床板や、厚く塗装された架台、接眼レンズの位置――。そうしたものからも、かつて何百回何千回と繰り返されたであろう観測の気配が漂ってきた。

【動画】第一赤道儀室内に入る。木製の床がギシギシと鳴った(音声が流れます。ご注意ください)

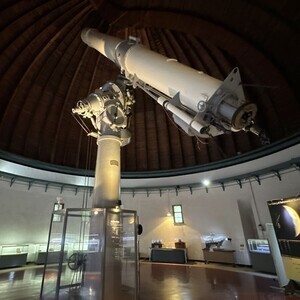

沈黙する巨大な鏡筒。大赤道儀室と天文台歴史館

キャンパスの奥に進むと、鉄筋コンクリート造り2階建てのひときわ大きなドーム建築物にたどり着く。1926年(大正15年)に完成した大赤道儀室(国登録有形文化財)だ。

外壁には、11〜12世紀のヨーロッパ・ロマネスク様式の建築に多く見られる“ロンバルト帯”という小さなアーチを繰り返す装飾。これは、ヨーロッパ歴史主義の影響を受けた、明治建築に近い意匠なのだとか。木製の巨大なドーム部分は、当時の造船所技師の支援を得てつくられたものだという。

現在は「天文台歴史館」として、パネルや古い機械類を展示し、天文台の歴史を学べるようになっている。

それらを眺めつつ2階に上ると、圧巻の光景が待っていた。

【動画】大赤道儀室の2階へ。圧巻の巨大望遠鏡が(音声が流れます。ご注意ください)

カール・ツァイス社製、口径65センチの望遠鏡は、屈折式としては国内最大のもの。おもに土星の衛星や、星の位置観測に使われ、1998年にその役目を終えた。

天空に向けて構えられた長さ10メートル超の鏡筒は大迫力で、観測という行為に注がれてきた情熱を感じずにはいられなかった。

塔全体が望遠鏡。アインシュタイン塔と呼ばれる太陽塔望遠鏡

さらに樹間の道を奥へと進むと、高い建物が姿を現した。“アインシュタイン塔”とも呼ばれる太陽分光写真儀室(国登録有形文化財)である。

【動画】樹間を抜け、おとぎ話に出てきそうなアインシュタイン塔へ(音声が流れます。ご注意ください)

1930年(昭和5年)に竣工した高さ20m超の鉄筋コンクリート造りの建物は、地上5階、地下1階の塔全体が吹き抜けとなっている。天辺のドームから入った光は垂直に取り込まれ、半地下の大暗室で七色のスペクトルに分けられる。すなわち、塔全体が望遠鏡の鏡胴の役割を果たしているのだ。

そうした構造上、建物内の見学は不可。見学できるのは外観のみだが、クラシカルな茶色のスクラッチタイルが貼られた外壁や、曲線を取り入れた入り口の庇、バルコニーが優美な雰囲気を醸し出していて、おとぎ話に登場する曰く付きの塔を見ているような気分になった。

ちなみに、建物内部がベルリン郊外にあったポツダム天体物理観測所(通称:アインシュタイン塔)と同じ研究目的でつくられたことから、ここもまたアインシュタイン塔と呼び慣らされてきたのだそうだ。

子午儀(しごぎ)資料館とゴーチェ子午環室、そして6メートルミリ波電波望遠鏡

スクラッチタイルが施された外観のみを見学できる、1930年(昭和5年)建設の旧図書庫横を抜けると、2つ並んだ比較的小さな建物が現れる。

手前にある簡素なつくりの切妻屋根の建物が、1923年(大正12年)に建てられたレプソルド子午儀室、奥にある半円形屋根のユニークな建物が、1924年(大正13年)に建てられたゴーチェ子午環室だ。ともに鉄筋コンクリート造りで、国登録有形文化財である。

子午儀(しごぎ)とは、ある天体が天の子午線(南北を結ぶ天頂を通る線)を通過する瞬間の時刻や位置(高度、方位)を測定するための、高精度の望遠鏡付き測定器。おもに時刻の決定や経度測定に使われる、重要な観測機器だ。

レプソルド子午儀室内にあるのは、1881年(明治14年)にドイツから購入した本格的な観測装置(レプソルド子午儀)。1962年にはその役目を終えたが、日本の天文学史上貴重な望遠鏡であるため、国の重要文化財に指定されている。

レプソルド子午儀室は現在、その他の様々な子午儀を陳列した“子午儀資料館”となっている。

隣にあるゴーチェ子午環室の特徴的な半円屋根は、金属板葺きの鉄骨造で、天体観測時にはスライドして開く仕組みだ。

建物内部の中央に置かれたゴーチェ子午環は、子午線上の天体の精密位置を観測するよう工夫された望遠鏡である。

フランス製で1904年(明治37年)に約2万円で購入。当時まだ麻布にあった天文台に設置して試験的に使用し、三鷹移転後に主要装置として本格稼働したのだという。

その奥にある芝生の広場には、かつて使われていたパラボラアンテナ状の電波望遠鏡が展示されていた。

1970年に建造された6メートルミリ波電波望遠鏡は、日本の宇宙電波天文学の出発点とも言える望遠鏡。この望遠鏡の登場によって特定の分子からの電波を検出できるようになり、天文学史上目覚ましい研究成果を上げてきたという。

1988年には三鷹キャンパスを離れ、岩手県の水沢、長野県の野辺山、鹿児島県の錦江湾と、国立天文台の各施設へ移されて観測を続けたのち、2018年にこの地へ帰還。以降の観測利用は行われず、歴史遺産として静態展示されているのだそうだ。

科学の痕跡が集まる部屋。天文機器資料館

最後に立ち寄ったのが、芝生広場の中央に建つ天文機器資料館。一般公開エリアでは例外的に、1982年(昭和57年)という比較的近年に建設された建物である。

ここではかつて、自動光電子午環という機器を用いた天体の位置測定が行われていたが、現在は役割を終え、天文学の歴史的に貴重な観測機械、測定機械、資料などを収蔵、展示する資料館となっている。

説明パネルを見ながら、それらのクラシカルな装置がどう使われていたのかを想像するだけでワクワクした。

というわけで、一通りの見学を終えて国立天文台・三鷹キャンパスを後にした。

完全文系人間である自分としては、調べながら書いてきたここまでの説明でいっぱいいっぱい。見学してきた古い観測機器の本質を理解し、理系の情熱を持って愛でているわけではない。

ただ自分がやっているのは、稲垣足穂や宮沢賢治の作品が醸し出す、あの天体への憧れ――いわば「天文学的ノスタルジア」に浸って気分を良くしているだけかもしれない。とはいえ、そんな文系的な楽しみ方もまた、インフラツーリズムの醍醐味のひとつだと思うのだ。