Googleは3月7日、同社検索サービス「Google検索」利用時などに災害情報を表示し、災害発生地域の情報が確認できる「Google 災害情報」の提供を開始した。東日本大震災発生から2年を機に、災害発生時に情報をいち早く提供できるようにする。例えば、Androidスマートフォンでは、「Google Now」上で同じ情報が自動的に表示されるようになる。

Google 災害情報は、同社が米国で提供している「Public Alerts」のシステムを日本に対応させたもので、米国以外では初めての展開となる。すでに米国向けには竜巻や洪水などの災害情報を提供しており、日本では気象庁が提供する防災気象情報にもとづき、地震や津波の情報を提供する。

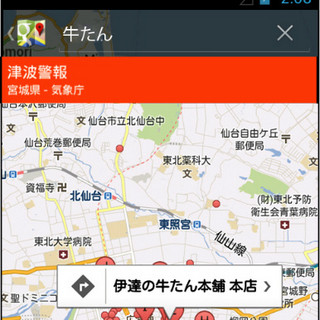

災害発生時に、Google検索で「地震」「津波」といった関連キーワードや、「東京」「仙台」「宮城県」といった災害が発生した地名を検索すると、検索結果の上部に地震情報、警報・注意報などが表示されるようになる。その情報を選択するとGoogleマップが表示され、地震や津波の情報がさらに表示される仕組み。Google 災害情報のページでは、日本(と米国)で提供されている災害情報が地図上で確認できる。

Google検索の場合、PC向けでもモバイル向けでも同様の情報が確認できる。また、Android版Googleマップで検索をした場合、災害の発生した地域を検索すると、検索結果の上部に情報が存在することを赤いバーで知らせ、それをクリックすると災害情報にアクセスできるほか、端末の位置情報を元に、現在地が災害発生地域だと、どの検索キーワードでも、災害情報を表示してくれる。

さらに、Android 4.1以上に標準搭載された「Google Now」では、端末の位置情報に基づき、災害発生地域にいると、自動的に災害情報が表示されるようになっている。現在はAndroid版のGoogleマップアプリとGoogle Nowだけの対応だが、今後ほかのモバイル端末向けのGoogleマップでの対応も開発を進めていきたい考えだ。災害情報の詳細ページでは、各地の震度やマグニチュード、震央、津波警報などを表示する。

これまで、同社は災害情報として「Google クライシスレスポンス」を提供しているが、こちらは人力で情報をまとめて公開しているため、タイムラグがある。今回の災害情報は、自動で公開されるため、より早い段階で情報が提供できる。

さらに、グーグルは地方自治体などと、災害時の情報提供に関して協力する。神奈川県、岐阜県、三重県、山梨県、徳島県、川崎市、千葉市の7自治体と協定を締結し、安否情報や避難所、避難ルート、ハザードマップなどの情報を、自治体が提供する体制を構築し、それをグーグルに提供するという仕組みで、防災・災害情報の拡充を図る。

各自治体で、こうした情報はフォーマットが一定しないなど、情報提供の体制に不備もあり、適切な情報を素早く提供できる体制の構築も目指していく考えだ。

このほか、Googleマップ上にライフラインの復旧状況などを提供するライフラインマップでは、携帯電話のエリア復旧状況に関して、KDDI(au)に加え、NTTドコモとソフトバンクモバイルも追加。ファーストメディア、ウェザーニューズによる避難所、減災リポートマップといった情報、都市ガスの供給停止エリア情報や自動車通行実績情報なども提供される。

岩手県大船渡市、釜石市、陸前高田市、上閉伊郡大槌町、宮城県石巻市、気仙沼市、福島県双葉郡浪江町の7自治体とは、復興と防災に関する取り組みに関して協定を締結。復興支援を行う。これに加え、4月をめどに岩手県、宮城県、福島県の中小企業やNPOに対して、1年間Google Appsを無償提供する。

Googleでは、未来のキオク、震災遺構デジタルアーカイブプロジェクト、被災地域でのセミナーなど、復興支援の取り組みも続けており、浪江町ではストリートビューでの被災地の撮影を開始している。未来のキオクに提供された浪江町の震災前の写真も、今後ストリートビューの現在の情報とともに確認できるようにしていく計画だ。

今回の災害情報は、気象庁の情報に加え、さまざまな情報を重ね合わせてみられる点が特徴で、今後、さらに情報を拡充していく。自治体からの情報提供に関しても、今回の7自治体が「スタート」(Google グループプロダクトマネージャー 河合敬一氏)で、今後さらなる拡大を図っていく。