手動でウイルスチェックを行う

NOD32はこの時点ですでに起動して、ウイルス・スパイウェア対策を実施している。しかし、最初にウイルス検査を手動でやっておきたい。すでにウイルスに感染したファイルが存在する可能性も否定できないからである。最近は、あまり大きな被害は報告されていないが、Netskyなどのウイルスは、表立った症状がでることが少ない。まず初めにウイルス検査をやっておくべきであろう。

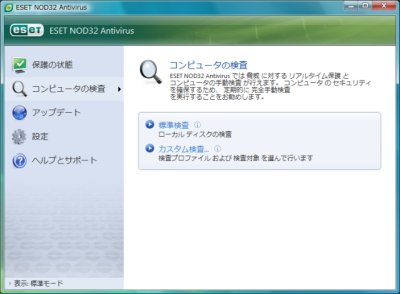

[スタートメニュー]→[ESET]→[ESET NOD32 Antivirus]→[ESET NOD32 Antivirus]、もしくはタスクバーのNOD32のアイコンから[ウィンドウを開く]をクリックする。NOD32の実行や各種設定のためのウィンドウが表示される(図5)。また、初めて起動した時点でウイルス定義データベースの更新が行われることもある。

非常にシンプルなメニュー構成で、使い方も簡単である。この時点で「最も高い保護」が実施されていることが表示されている。また、現在のウイルス定義データベースのバージョンなども表示されている。手動でウイルス検査を行うには、[コンピュータの検査]を選択する(図6)。

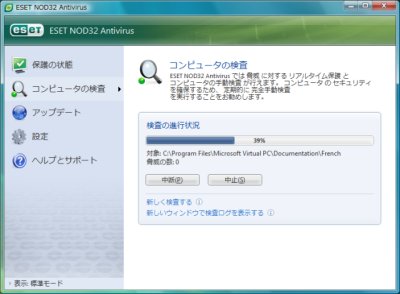

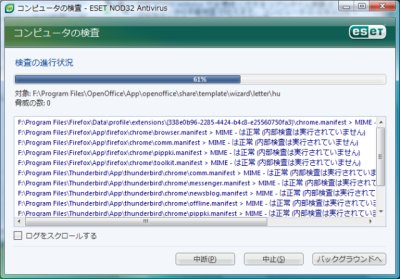

[標準検査]と[カスタム検査]の2種類があるが、まずは[標準検査]を行う。クリックするとウイルス検査が始まる(図7)。

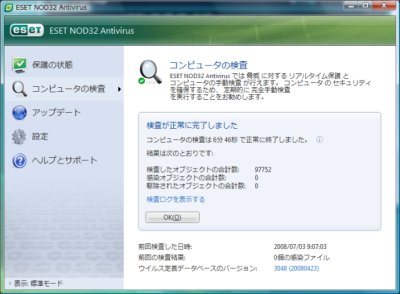

使用しているハードディスクの使用量などによっては時間がかかることもある。今回、13GBほどの容量のハードディスクの標準検査では、6分ほどで終了した。非常に速いという印象である。検査が終了すると図8のように表示される。

[コンピュータの検査]のもう1つメニュー[カスタム検査]についても紹介しておこう。図6で[カスタム検査]を選択すると図9のように検査の方法や対象を設定することができる。最近はUSBメモリなどに感染するオートランというウイルスが多い。実際にUSBメモリにウイルス検査をしてみよう。

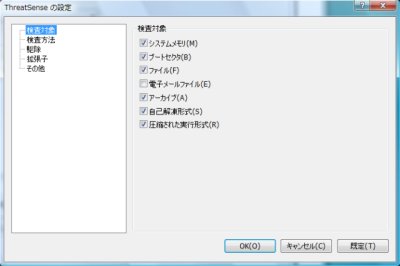

まずは[検査の対象]を[リムーバブルメディア]にする。この時点でPCに接続されているリムーバブルメディアにチェックがつけられる。USBメモリ以外のチェックを外す。さらに[設定]ボタンをクリックする。図10のように、検査の詳細を設定ができるようになる。

NOD32には、ThreatSenseテクノロジと呼ばれる機能がある。これは、シグネチャ、ヒューリスティック(パッシブアプローチ)、アドバンスドヒューリスティック(アクティブアプローチ)、アドウェア/スパイウェア/リスクウェア、望ましくない可能性があるアプリケーション、安全でない可能性があるアプリケーションの6種類を組み合わせてウイルス検査を行うものだ。当然のことだが、より多くの検査を実行することで、ウイルスを検知できる可能性が高まる。検査項目は、[検査方法]で設定できる。 また、検査対象や拡張子で、検査する対象を細かく設定することが可能となる。特にリムーバブルメディアなどの場合は、効率的にウイルス検査を実行できるであろう。ここでは6種類の検査方法のすべてを選択して検査を実行した。実行中の検査ログを表示すると図11のようになる。