宇都宮大学(宇都宮大)は1月4日、1000兆分の1秒間だけ照射する超短パルスレーザー(フェムト秒レーザー)を利用した、量子もつれ状態の生成に関する新しい理論を見出したと発表した。

同成果は、宇都宮大工学部の石田邦夫教授、東北大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻の松枝宏明教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、日本物理学会が刊行する英文学術誌「Journal of the Physical Society of Japan」に掲載された。

量子コンピュータや量子暗号などの量子情報科学の研究が進むにつれて、量子もつれ状態の果たす役割への注目が高まりを見せている。近年の研究から、量子もつれ状態は物質中に自然に存在しており、物質の状態を決める重要な要素であることが分かってきたが、物質同士が十分に離れている場合、その間には存在しないと考えられてきた。

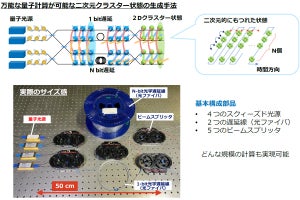

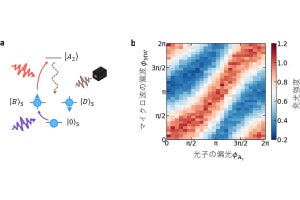

今回の研究では、フェムト秒レーザーの照射により、光が媒介する量子もつれ状態が現れることが、スーパーコンピュータを用いた大規模数値計算より判明。特に、物質中の格子振動(フォノン)間に量子もつれを生成させることにより、電子間よりも大きな量子もつれを生成させることが可能なことが示され、量子もつれ生成現象は、こうしたフェムト秒分光と呼ばれる実験手法により観測可能であることが理論計算から示されたという。

研究チームでは、この原理を利用することで、物質内において元々存在する量子もつれ状態を制御することができるようになり、それにより新たな機能を持った物質の創成が可能になることが期待されるとしているほか、光の量子状態を変えることによる新たな物性制御の方法へと発展することも考えられることから、今後は光の量子性と物性との関連が重要な視点となっていくことが期待されるとしている。

なお、今回の研究成果は量子もつれの「貯蔵庫」としてフォノンが有効であることも示しており、将来的にはこの原理を利用した量子メモリの実現も考えられるとしている。

![志布志市、事故対応の要諦は「被害者に寄り添う」こと [事故対応アワード受賞]](/techplus/article/20240617-secraward-shibushi/index_images/index.jpg/iapp)