名古屋大学(名大)と理化学研究所(理研)は8月24日、「乱れたポテンシャルを持つ1次元格子上の自由フェルミ粒子系」における量子ダイナミクスを理論的に調べ、「系の一部分に含まれる粒子数のゆらぎ」と「量子もつれ」の成長が、古典系の界面成長で知られている「動的スケーリング」で特徴づけられることを明らかにしたと発表した。

同成果は、名大 高等研究院・大学院工学研究科の藤本和也 特任助教、名大大学院 工学研究科の川口由紀 教授、理研 開拓研究本部の濱崎立資 理研白眉研究チームリーダーらの共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が発行する学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

近年、実験技術の発展により、制御性の高い、量子力学に従う原子や分子からなる系(量子系)が実現され、その非平衡ダイナミクスが注目されているという。特に、こうした量子非平衡系の多くに共通して成り立つ法則(普遍性)を理解することは、基本的であると同時に、まだ十分に開拓されていない問題だという。

そこで研究チームは今回、こうした量子非平衡系の普遍性を理解するため、一見関係のないニュートンの運動方程式やマクスウェル方程式などで記述される「古典系の界面成長」という歴史ある問題に着目したという。

界面が成長する非平衡現象は古典系を中心に精力的に研究され、その普遍的側面を含めて深く理解されており、例えば「界面の粗さ」に注目すると、系の詳細に依存しない普遍的な「動的スケーリング」が現れることが明らかにされている。

-

Family-Vicsekスケーリングの模式図。w(L,t)は界面粗さであり、界面粗さを計算するときに切り取った系のサイズLと時間tの関数になる。(左)異なるサイズL1、L2の界面粗さの時間発展のイメージ図。ただし、L1>L2が仮定されている。(右)左図の縦軸と横軸がそれぞれLα、Lzで割られたグラフ。Family-Vicsekスケーリングが成立するときには、右図のように異なるサイズの界面粗さが1つの曲線に重なる。また、界面粗さはtβに比例して成長する。このスケーリングは(α、β、z)の3つの実数で特徴づけられ、これらをスケーリング指数と呼ぶ (出所:名大プレスリリースPDF)

動的スケーリングは、時間と界面粗さを計算するときのサイズに関するスケーリングである「Family-Vicsekスケーリング」と呼ばれるもので、今回の研究では、「乱れたポテンシャルを持つ1次元格子上の自由フェルミ粒子系」の量子ダイナミクスに対し、Family-Vicsekスケーリングの観点から理論的な調査を実施。具体的には、時間依存シュレーディンガー方程式を解くことで、この量子系の「系の一部分に含まれる粒子数のゆらぎ」と、量子もつれを特徴づける「エンタングルメントエントロピー」の成長に、FamiIy-Vicsekスケーリングが現れることを発見したという。

-

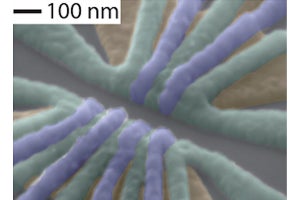

乱れたポテンシャル中の1次元量子系のイメージ図。緑色の球がフェルミ粒子を表しており、それらが水色の乱れた山(乱れたポテンシャル)上で量子力学に従って運動するというもの。系の状態は時間依存シュレーディンガー方程式を解くことで求めることができる (出所:名大プレスリリースPDF)

また、この系では乱れたポテンシャルにより粒子の空間的な局在が起き、粒子の輸送現象に異常な振る舞いが現れる場合があり、この現象は「アンダーソン局在」として古くから知られている。今回の研究においては、この局在現象を反映した、古典系では知られていないFamily-Vicsekスケーリング指数が発見されたほか、エンタングルメントエントロピーと量子系の界面粗さが密接に結びついていることが半解析的に導かれ、量子もつれと界面成長の非自明な関係が指摘されたとする。

研究チームによると、今回の成果から、乱れた量子系の非平衡現象の普遍性を理解するための新しい方向性が提示されたとしており、今後、界面粗さの見方を用いることで、粒子間相互作用を含む乱れた量子系で現れる局在現象である「量子多体局在」などを示す、さまざまな乱れた量子系の理解が進展していくことが期待されるという。また、これにより量子系において非平衡状態が熱平衡状態へと緩和していくメカニズムの理解にもつながることを期待しているともしている。

![Proselfの脆弱性対応に学ぶ、利用者本位の信頼回復プロセス [事故対応アワード受賞]](/techplus/article/20240618-secraward-proself/index_images/index.jpg/iapp)