横浜国立大学(横浜国大)は12月15日、ダイヤモンド中の電子をゼロ磁場環境で制御することで、電子と自然放出される光子の幾何学的な量子もつれの生成に成功したと発表した。

同成果は、横浜国大大学院 工学研究院/先端科学高等研究院の小坂英男教授、同・関口雄平助教の研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の物理学を扱うオープンアクセスジャーナル「Communications Physics」に掲載された。

量子コンピュータ、量子暗号通信、量子センサなどといった量子技術を活用したアプリケーションの実現に向けた研究開発が各所で進められている。そのうちの1つである量子インターネットは、量子情報デバイスなどの情報処理媒体となる量子系を量子もつれによって拡張することで、そうした量子情報デバイスの性能を向上させるものとして期待されている。

その実現には、遠隔地間で量子もつれを生成することと、その量子もつれをさまざまな量子デバイスに供給する量子インタフェース技術の確立が必要とされている。

ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)中心は、1秒を超える長い寿命を持つスピン量子メモリを備え、マイクロ波や光波とも相互作用するため、量子中継を担う物理系として優れた性質を持つが、従来手法では、NV中心のスピンを制御するために強い磁場が印加されており、異なる量子系との接続が困難とされていた。

-

NV中心。ダイヤモンドに不純物や格子欠陥が入ると、光学的性質が変わってさまざまな色がつく。この欠陥構造は「色中心」(カラーセンター)と呼ばれ、処理条件によって選択的に形成できる。NV中心はその一種で、ダイヤモンド中で炭素原子から置き換わった窒素原子と、炭素原子が1つ欠損した空孔とが隣接した構造をしている。空孔内の電子や窒素原子、炭素同位体原子の核子は特有のスピンと呼ぶ量子的な特性を持ち、それぞれ電子スピン、核スピンと呼ばれる (出所:横浜国大プレスリリースPDF)

量子情報技術であっても、従来の情報技術と同様にレジスタ、メモリ、伝送などのさまざまな要素があり、異なる物質や量子ビット間をハイブリッド接続することが実用の面で重要とされていることから、そうした異種量子ビット間の互換性を担保するため、ゼロ磁場で動作する遠隔量子もつれを生成する技術を開発することが求められるようになっている。

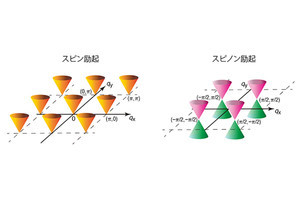

そうした背景のもと、研究チームは今回、ダイヤモンドNV中心に局在する電子スピンが、ゼロ磁場下において形成される幾何学的な空間自由度を量子ビットとして用いることで、同様に偏光と呼ぶ空間の自由度を持つ通信用光子の量子ビットとの量子もつれを生成することに成功したという。

具体的には、マイクロ波の偏波自由度を駆使した独自のスピン量子ビット制御技術を用いて、量子もつれ発光後のスピン量子ビットと光子量子ビットの量子相関測定を可能にした。実験では、87%以上の忠実度で量子もつれが生成されていることが示されたという。

-

量子もつれ発光と量子相関測定。(a)NV中心の電子準位構造。軌道励起準位の1つであるA2準位が自然放出する際、放出された光子と残されたスピン状態に量子相関が生じる。スピン量子ビットは、マイクロ波偏波を制御して操作される。(b)光子とスピン量子ビットが同時測定されたときの条件付き確率。量子もつれ状態は、理想的には点線で表される相関を持つが、実験結果はこれによく一致する。忠実度は87%が達成された (出所:横浜国大プレスリリースPDF)

また、今回の手法は、幾何学的な空間自由度を利用することで、量子もつれが時間とともに変化しないことが特徴となっており、研究チームがすでに発表している光子からダイヤモンド中の核子への量子テレポーテーション転写を組み合わせることで、従来は必須だった光子の時間、周波数、および空間の精密なモードマッチングを必要としないノイズ耐性のある遠隔量子もつれ生成が可能になるとしている。

-

遠隔ダイヤモンド間の量子もつれの生成手順と今回の成果の概念図。遠隔ダイヤモンド間の量子もつれの生成は、3ステップからなる。(1)光子の受け手側で、光子を転写するための核子13Cと電子の量子もつれを用意する。(2)量子もつれ発光によって、電子ともつれた光子を伝送する。(3)伝送された光子と電子のベル測定が成功した場合、光子の情報が核子へテレポーテーション転写される。従って、量子もつれ発光によって生み出された量子もつれが、遠隔ダイヤモンド中に形成される。今回の成果は、(2)の要素技術の実証となっている (出所:横浜国大プレスリリースPDF)

さらに、電子スピンのマイクロ波と光波の両方からアクセスできる性質を利用し、マイクロ波光子と通信用光子の偏光状態の条件付きベル測定や、マイクロ波光子から通信用光子への偏光状態の量子テレポーテーションが可能であることを示すことにも成功しており、これらの技術を応用することで、例えば超伝導量子ビットから吐き出されるマイクロ波光子から通信用光子という、周波数の大きく異なる量子への変換という量子インタフェースの役割を原理的に実現可能だという。

-

マイクロ波の偏波と光の偏光の相関。(a)NV中心の電子準位構造。スピン0に準備された状態は、マイクロ波の偏波に依存する明状態Bに励起される。次に、入射する光の偏光に依存する明状態がマイクロ波の明状態と一致すれば、A2準位へ励起されて発光が検出される。(b)マイクロ波と光の偏光の相関が実験的に観測された (出所:横浜国大プレスリリースPDF)

なお、研究チームは今後、量子もつれ発光と量子テレポーテーション転写を組み合わせることで、量子中継ノードのシステム実証を行っていくとしている。