MSDはこのほど、「日本の公衆衛生における予防接種の役割」と題したメディアセミナーを都内にて開催した。当日は、公衆衛生学と子宮頸がんの有識者がそれぞれの立場から予防接種の重要性について講演した。

ワクチンには必ず副反応が出る

東京大学大学院医学系研究科 国際保健学専攻 国際保健政策学教室の渋谷健司教授は、「予防接種の重要性 公衆衛生学的視点から」と題して登壇した。

渋谷教授はまず、ワクチンの役割について解説。生命や健康を守るワクチンによって、毎年世界で250万人の子どもの命が救われており、大半はその効果が迅速であることを説明した。実際に2000~2008年の期間で、ワクチンによって世界のはしかによる死亡が約8割も減少したという。

その一方で、ワクチンの副反応についても言及。ごくまれに副反応は起こり、そのほとんどは一過性の軽微な症状(局所の発赤や発熱など)だとした。ただ、中には入院を伴ったり、時には死に至ったりするような重篤なものが出る場合もあるという。

そのため、副反応によるリスクを誰が負担するかという議論などを踏まえた上で、「人間はなんらかの病気になる。それを皆で支えるのが皆保険制度。ワクチンで被害に遭われた方に手厚く補償する制度が必要だと思います」と、「重篤な副反応への無過失補償制度」などが政策として必要とまとめた。

性行為をすれば8割がHPVに感染?

続いて、地域医療機能推進機構 相模野病院 婦人科腫瘍センター長・上坊敏子医師が「子宮頸がん 実態と予防の重要性」と題して講演した。

子宮頸がんの主な原因はヒトパピローマウイルス(HPV)だが、HPVは150以上もの型(種類)があり、そのうちで発がん性の「高リスク型HPV」は約15型だと上坊医師は説明する。

「『高リスク型HPV』に感染した人が皆、がんになるわけではありません。また、セックスの経験があれば、80%程度の女性が一生に一度は(『高リスク型HPV』に)感染すると言われています。感染しても症状は何もありません」。

感染しても全員が子宮頸がんを発病するわけではなく、1、2年で90%が自然消失するという。それでも、数年にわたって感染が持続すると、「上皮内腫瘍」という状態を経てがんに進行するケースも見られる。子宮頸がんによる死亡数は近年に入り徐々に増えてきている。上坊医師は、「おそらく先進国の中で子宮頸がん死亡数がまだ増えている国というのは、ほとんどないのではないでしょうか」と、日本が稀有な例であることを示唆した。

年間に3,500人が子宮頸がんで亡くなっている

特に顕著なのが、20~30歳代という若年層の女性の罹患(りかん)率の高さだ。女性特有のがんの罹患率・死亡率の推移グラフを見ても、人口10万人あたりの罹患率は1990年から2008年にかけて、約3倍になっている。最近では1年間に約3,500人が死亡しているとするデータもあるそうで、1日に約10人が子宮頸がんで命を落としている計算になる。

そのため、しっかりと予防策を講じることが大切となってくる。そこで必要になってくるのが、HPV感染を予防するワクチンと、がんになる前段階である「上皮内腫瘍」の状態で発見するための子宮頸がん検診だ。

日本の場合、検診開始年齢は20歳からで終了年齢に上限はない。ただ、日本人女性の子宮頸がん検診の受診率は先進国の中でも低い方の部類に入るのが現状。上坊医師は、「上皮内腫瘍や早期がんは無症状なので、症状のないうちに検診を受けることが非常に大事になってきます」と警鐘を鳴らす。

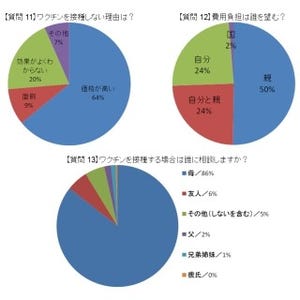

ワクチンと検診の双方で死亡率低減

そして一方のワクチン。実は2013年4月1日より、HPVワクチンが小学校6年生から高校1年生までの女性を対象として定期予防接種化されたが、「ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛」が特異的に見られた。そのため、厚生労働省はホームページで子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的に推奨しておらず、「ワクチンの接種は、その有効性と接種による副作用が起こるリスクを十分に理解した上で受けるようにしてください」としている。

ただ実際、アメリカやオーストラリアのようにHPVワクチン接種プログラム開始後にHPV感染率の低下が見られた国もあるため、ワクチンの効果そのものを完全に否定することはできなさそうだ。

現在のワクチンは、「高リスク型HPV」の中では16型と18型しか予防できず、100%見落としのない完璧な検診も存在しない。ただ、上坊医師は両方を行うことで「90%以上の(死亡率)減少が期待できる」とし、2つの予防策をきちんと講じることが子宮頸がんによる死亡リスクの低減につながるとまとめた。