「東京は物価が高いので、生活費が高い」または、「地方は物価が安いので、生活費が東京に比べてあまりかからない」と世間でよく言われていることは、本当なのでしょうか。

連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京から地方へ移り住んで感じたことを交えながらお伝えいたします。

御朱印めぐりは大ブーム

神社や寺院に足を運ぶことはありますか?

現在は、神社や寺院で御朱印をもらうことが、ひとつのブームのようになっています。文房具店や雑貨店には、様々なデザインの御朱印帳が売られていて、御朱印めぐりの人気の高さがうかがえます。東京にもたくさんの神社や寺院がありましたが、現在住んでいる地域にも趣のある神社や寺院がたくさんあり、御朱印をいただいている方々をよく見かけます。

そもそも、御朱印とは、神仏や社寺名などを墨で書き、御宝印などが朱印されたものです。

もともとは写経を納めた際の証としていただくものでした。現代では、写経を納めなくても、参拝した証としてもいただけるようになりました。

神社や寺院により金額は異なりますが、多くの場合300円~500円で御朱印をいただくことができます。

「御朱印めぐり」ブームが長く続いている理由の1つとしては、寺社名はあらかじめ墨で書いてあったとしても、日付だけはその場で書いてもらえるため、自分のためだけに作っていただけるという特別感があるのではないでしょうか。

御朱印は御朱印帳に書いていただくものです。ノートやメモ帳にいただこうとする行為は失礼です。もし、御朱印帳を忘れた場合は、半紙に書いていただくこともできます。

しかし、すべての神社や寺院で半紙の御朱印をいただけるわけではありません。

半紙の御朱印をオークションやネット上のフリーマーケットなどで転売されてしまうという問題もでてきています。実際に、令和初日の日付が入った御朱印が高額で転売されていたというニュースがありました。

御朱印は記念スタンプではありません。他人に見せびらかすものでもありません。御朱印は、御神体や御本尊の分身ですので、大切に扱いたいものですね。

御朱印は、参拝した後に御朱印所、社務所、納経所などでいただきます。

御朱印をいただいたら、御礼の志(御朱印代)を納めます。

参拝時間と御朱印をいただける時間は異なることがあるので、御朱印授与時間を確認した方がよいです。

また、小さな神社や寺院では、宮司さんや住職さんなどが常駐しておらず、法要・祈祷などで外出されていて、「参拝は可能ですが、御朱印の授与はできません」という場合もありますので、お気をつけください。

御朱印めぐりがブームになっていることもあり、今回は神社と寺院の数について調べてみました。

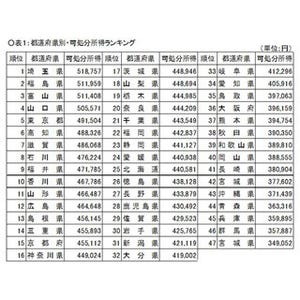

神社数・寺院数都道府県別ランキング(2017年12月31日現在)

神社の数では、1位新潟4,723宇、2位兵庫3,863宇、3位福岡3,421宇、4位愛知3,359宇、5位岐阜3,272宇となっています(緑色で表示)。

寺院の数では、1位愛知4,572宇、2位大阪3,392宇、3位兵庫3,273宇、4位滋賀3,205宇、5位京都3,068宇となっています(オレンジ色で表示)。

個人的には、神社も寺院も1位は京都ではないかと予想していたのですが、京都は、神社では18位(青色で表示)、寺院では5位だったので私にとっては意外な結果でした。

また、神社が4位、寺院が1位である愛知は、全国で最も神社・寺院が多い地域と言えます。このことについて、文部科学省の宗教統計調査の中では、明確な理由は記載されていませんでした。愛知県の公式観光ガイドのホームページにも、「愛知は日本で最も神社・仏閣の多い場所です。」と記載されていますが、なぜ最も多いのかについては記載されていません。

愛知は、尾張や三河などと呼ばれていた時代から信仰心の厚い地域だったのかもしれません。

-

(表)神社数・寺院数都道府県別ランキング

※出典「宗教統計調査/平成30年度」(文部科学省)から一部抜粋、加工して作成

終わりに

今回は、神社・寺院について調べてみました。

調べてみて始めて、神社の単位が「1宇(う)、2宇、3宇」もしくは「1社(しゃ)、2社、3社」などと数えること、寺院の単位も「1宇(う)、2宇、3宇」もしくは「1山(ざん・やま)、2山、3山」などと数えることを知りました。

神社や寺院に足を運ぶだけで、すがすがしい気持ちになるのはどうしてでしょうか。

自宅の近くに行ったことがない神社や寺院がある方は、時間があるときにふらっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

高鷲佐織(たかわしさおり)

ファイナンシャル・プランナー(CFP 認定者)/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/DCプランナー1級。資格の学校TACにて、FP講師として、教材の作成・校閲、講義に従事している。過去問分析を通じて学習者が苦手とする分野での、理解しやすい教材作りを心がけて、FP技能検定3級から1級までの教材などの作成・校閲を行っている。また、並行して資産形成や年金などの個人のお金に関する相談を行っている。