不動産の情報提供メディア「イエコン」を運営しているクランピーリアルエステートは、「家を買うときに起こる夫婦間の衝突」についてアンケート結果を4月23日に発表した。調査は1月8日〜1月22日の期間、注文住宅を購入した既婚者336名を対象に行われた。 横山さん:メディア企画1課

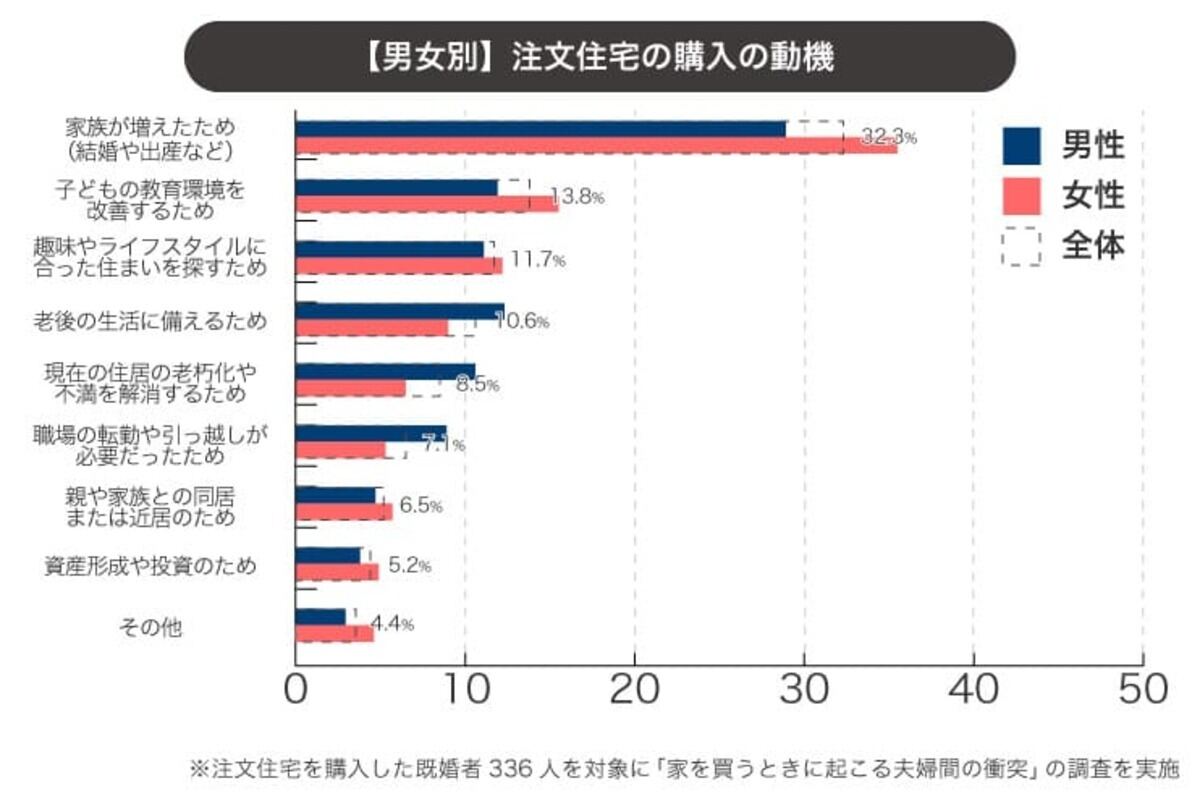

はじめに、注文住宅を購入したときの動機を聞いたところ、「家族が増えたため(結婚や出産)」が最も多く32.3%だった。次に多いのが「子どもの教育環境を改善するため」(13.8%)で、夫婦どちらも子どもに関する理由が重要な要因であることがわかった。

具体的な購入の動機について、夫側からは「子供が中学生になるので、子供部屋も作れる家に住もうと考え購入しました」「二人目の子供が生まれた後に、将来的な学区のことを考えて広々と生活できる戸建てを考え始めたから」などの声が。妻側からは「長男の小学校入学に合わせて、小学校の近くかつ実家の近くに家を購入しました」「結婚して妊娠し、子育てするために環境を整えたいと考え、いずれ戸建て購入を検討していたのでこの機会にと思い踏み切りました」などの声が寄せられた。

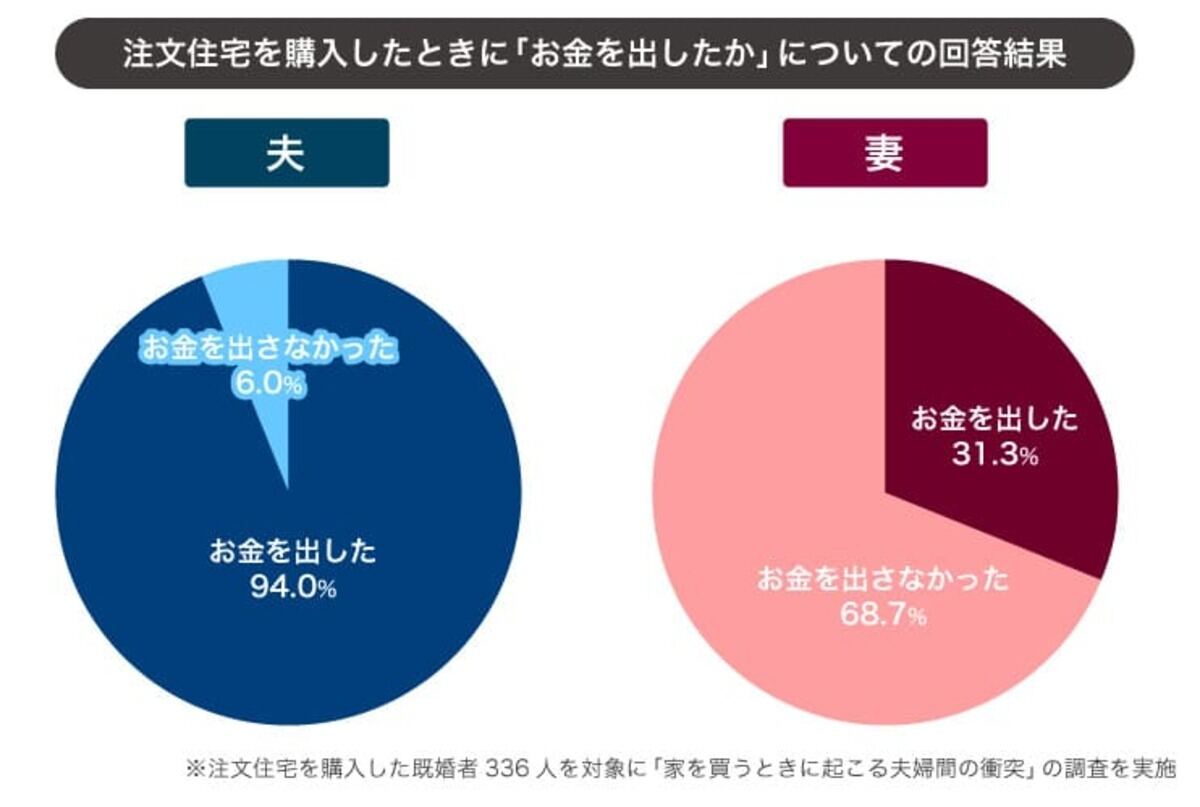

注文住宅を購入したときに「お金を出したか」を聞いたところ、お金を出した夫は94.0%、お金を出した妻は31.3%であることがわかった。また、夫のほうが出資負担の割合が高く、妻も一定数出資していることがわかる結果に。具体的には、夫が100%出すケースは27.2%、夫が5割以上出すケースは91.1%、夫婦半々で出すケースは16.0%、親も出資者に入るケースは21.3%だった。

購入する家を決めるにあたって、最終決定をしたのは誰かを聞いたところ、夫が決めたと答えた人が66.0%、妻が決めたと答えた人が32.0%だった。なお、親やその他の人が決めたと回答した人も2%おり、夫婦以外の人が最終決定をしたケースも見受けらる。

半数以上の人が「夫が決めた」と回答しており、住宅購入に関しては夫が最終決定を下すことが多いとわかる。妻が最終決定するケースも一定数見受けられた。

また、注文住宅購入時に夫婦で意見の対立があったかを聞いたところ、「意見の対立があった」と答えたのは男性が35.2%、女性が27.6%で、夫のほうがやや対立を感じていることがわかった。

意見が対立したときは夫婦どちらの意見を採用したかを聞いたところ、折衷案が46%、夫の提案を採用した人が26%、妻の提案を採用した人が27%という結果に。半数近くの人が折衷案を採用しており、歩み寄りの姿勢が見られた。

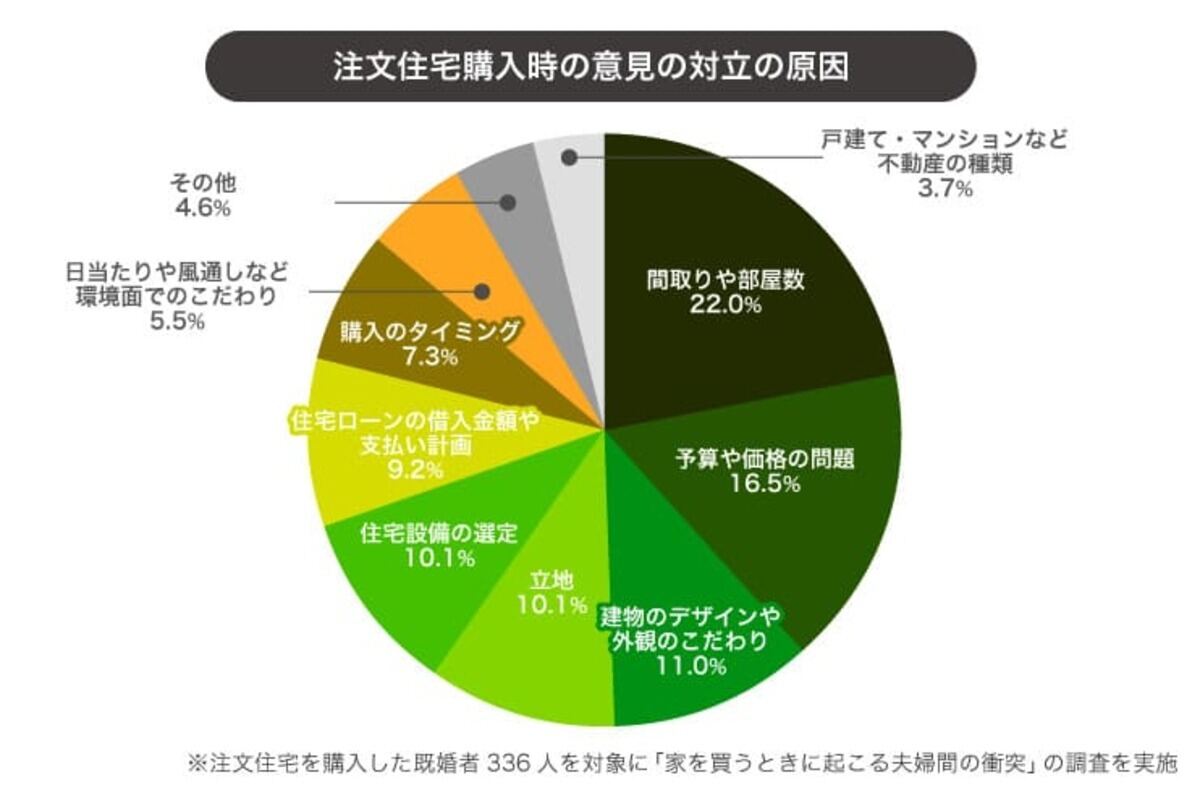

注文住宅購入時に意見の対立があった人に原因を聞いたところ、もっとも多いのは「間取りや部屋数」(22.0%)だった。次いで「予算や価格」(16.5%)が続いた。

具体的な理由として、夫の立場からは「それぞれの個人スペースとして、どのくらいあれば良いかで多少揉めた」「少しでも安いものを夫の自分が選ぼうとしたが、妻はセキュリティについてしっかりしたものを選んだ」などの声が。妻の立場からは「間取りがよくて200万上がる方を希望したが、夫が嫌がった」「子供達が独立した後のことを考えて、将来は部屋を広く使えるようにしたいと私は考えたのですが、主人は自分の書斎にしたいと言い、意見が割れました」などの声が寄せられた。生活空間の配置やコスト感覚で意見がすれ違うことがわかった。

注文住宅の場所を決めるとき、夫婦どちらの意見が採用されたかを聞いたところ、夫の意見が23.8%、妻が10.7%、話し合いが42.0%という結果に。立地に関しては夫の意見が強いものの、半数近くが話し合いで解決している。また立地が衝突の原因になったと回答している人も一定数おり、具体的には「土地探しでかなり対立しました。ハザードマップの影響や小学校区で意見が分かれてしまい、なかなか決まりませんでした」「私は最寄駅から近い立地を希望したのですが、妻は最寄り駅から離れたスーパーマーケットの近くの立地の方が良いと主張したので軽く対立しました」などの声が寄せられた。

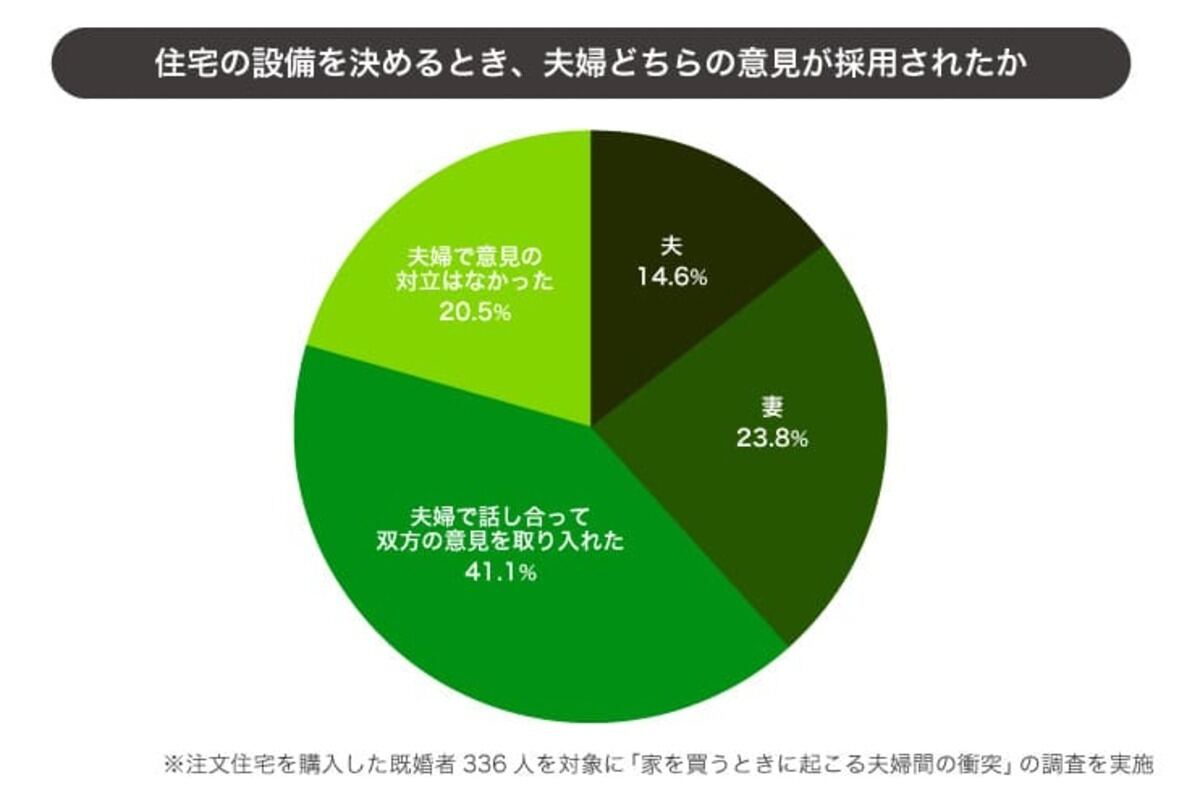

住宅の設備を決めるとき、夫婦どちらの意見が採用されたかを聞いたところ、夫の意見が14.6%、妻の意見が23.8%、話し合い41.1%という結果になった。設備の選定に関しては妻の意見が強く、半数近くが話し合いで解決をしていることがわかった。また設備選びが衝突の原因になったと回答している人も一定数いることが明らかになった。