名古屋大学(名大)、九州大学(九大)、科学技術振興機構(JST)の3者は2月1日、次世代有機EL発光材料の発光効率を増幅する新しい量子機構を理論的に発見したことを共同で発表した。

同成果は、名大大学院 理学研究科の羽飼雅也大学院生、名大 トランスフォーマティブ生命分子研究所の柳井毅教授、同・藤本和宏特任准教授、九大 高等研究院の安田琢麿教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国科学振興協会が刊行する「Science」系のオープンアクセスジャーナル「Science Advances」に掲載された。

有機EL素子内では、電気的に励起された有機発光分子の75%は非発光性の励起三重項状態となり、その蓄積は発光量子効率低下の原因となる。その解決のため、励起三重項状態から逆項間交差(RISC)と呼ばれるスピン反転を経て、励起一重項状態へと変換して発光させる熱活性化遅延蛍光(TADF)分子が報告されている。最近では、分子機構の多重共鳴(MR)効果を組み込んだTADF材料(以下「MR-TADF分子」)が開発され、高い内部量子収率に加え、スペクトル半値幅が狭く(狭帯域)、色純度の高い発光を与える材料として注目されている。

TADF材料の高性能化の鍵は、RISC過程におけるスピン反転の高速化だ。速度定数の予測式として有名な古典の「マーカス理論」に基づくと、スピン反転の高速化のためには、“スピン-軌道相互作用を大きくすること”、そして“励起一重項-励起三重項エネルギー差(以下「ΔEST」)を小さくすること”が必要だという。

一方で、マーカス理論では考慮されない量子的効果が、RISC過程を加速することが示唆されている。実際に近年になって、分子振動によって強められる量子効果の重要性が指摘されるようになってきたという。またそれとは独立して、分子が有する第二、第三…の高次の励起三重項状態がRISC過程の促進に重要な橋渡し役を担うことが示されてきた。しかし、これら2つの効果を同時に考慮した計算手法は未開拓だったとする。

またΔESTはTADF分子設計上の重要なパラメータだが、実験的にも理論的にもその決定には課題があったという。以上のように、高い内部量子効率を実現可能なTADF分子の合理的な設計指針の確立に向けて、その基礎理論・計算法の開発は重要な課題とする。現状の手探りでの分子開発に対し、高精度なシミュレーションに基づく理論予測から未踏の高性能TADF分子の開発・合成への展開が期待されている。そこで研究チームは今回、MR-TADF分子におけるRISCの速度定数の新しい予測式を導出したという。

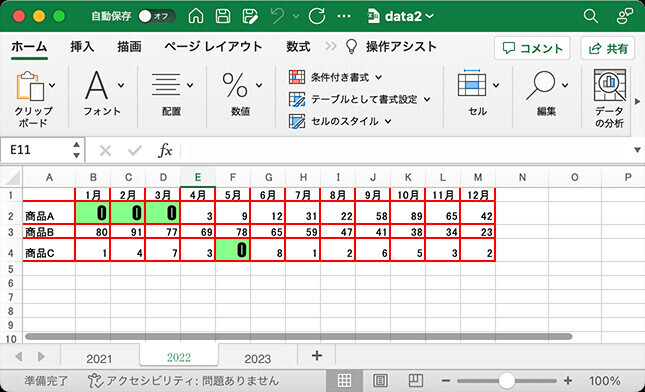

今回の研究では、分子振動に起因するスピン軌道相互作用の増幅効果(以下「HT-SVC効果」)と、複数の三重項状態が複合的にスピン反転を促進する効果(以下「NA-SVC効果」)が着目された。それぞれ独立した効果だが、今回の手法はこの2種類のスピン反転機構を総合して考慮できるという。そして、その理論式に基づいて、RISC速度定数をシミュレーションする新しい手法が開発され、量子化学計算によって算出される分子情報(物理量)を取り入れて評価することが可能で、同計算法は「2nd+HT理論」と命名された。

-

2nd+HT理論の概念図。分子振動に起因するスピン軌道相互作用の増幅効果(HT-SVC効果)、および複数の三重項状態が複合的にスピン反転を促進する効果(NA-SVC効果)が考慮される(出所:共同プレスリリースPDF)

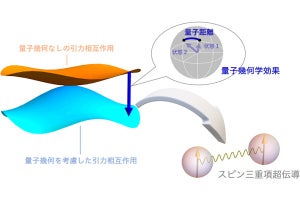

まず、今回の計算法の性能を検証するため、既知の4つのMR-TADF分子に対するRISC速度定数の計算が行われた。対象分子として、標準材料であるν-DABNAおよび、九大の安田教授らが開発したBOBO-Z、BOBS-Z、BSBS-Zが選択された。

-

標準材料であるν-DABNAおよび、九大の安田教授らによって開発されたBOBO-Z、BOBS-Z、BSBS-Zの分子構造。これらのMR-TADF分子に対し,2nd+HT法を用いたRISC速度定数計算が実施された。他の理論手法の予測値を大幅に改善し、最も良い精度で実験値を再現された(出所:共同プレスリリースPDF)

2nd+HT理論のほかに、HT-SVC効果を無視した「2nd+コンドン理論」、NA-SVC効果を無視した「1st+HT理論」、両方を無視した「1st+コンドン理論」、そして古典のマーカス理論を用いたシミュレーションを通じて検証が行われた。その結果、2nd+HT法は他の方法の予測値を大幅に改善し、最も良い精度で実験値を再現することがわかったとした。

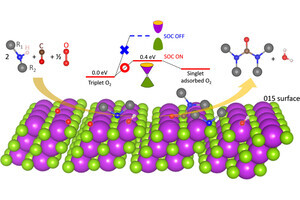

予測精度の向上を目指して、ΔESTが着目された。ΔESTの値は実験から推定できるが、先述の検証ではアレニウスの速度定数式に基づき、RISC速度定数の温度依存性から実験的に算出されたΔESTが用いられた。今回の研究では、2nd+HT理論の速度定数式に基づいて、その温度依存性がシミュレーションされ、ΔESTを推定するアルゴリズム(以下「ARPSfit法」)が発案された。

そしてARPSfit法を、前述の速度定数計算法に組み入れる理論拡張が行われた。上述の4つのMR-TADF分子への応用が行われた結果、同手法はRISC速度定数の予測精度をさらに改善することが示されたとのことで、これはΔESTの見積もりの信頼性や解釈性が効果的に高められたことを意味するという。従来法であるマーカス理論の予測と、2nd+HT理論の結果の比較から、分子振動が誘発するスピン反転効果と、高次の励起三重項状態を用いるスピン反転効果とが協調し合うことで、スピン反転が約1000倍以上加速されることが突き止められた。

-

(左下)2nd+HT理論の速度定数式に基づいて、その温度依存性のシミュレーションが行われたARPSfit法の概念図。(上)ARPSfit法によるΔESTの推定により、RISC速度定数の予測精度がさらに改善された。(右下)RISC過程速度に対する励起三重項状態(T1~T4)の寄与度が分析された(出所:共同プレスリリースPDF)

また理論公式に基づいて、RISC速度定数の成分分解を行うことにも成功。上述の4つのMR-TADF分子の速度定数の成分構成には2種類あるという興味深い結果が得られたとする。ν-DABNAやBOBOは、複数の励起三重項状態(T1~T4)がRISC過程に寄与することが判明した一方、BOBSやBSBSは、最低励起三重項状態T1から励起一重項状態S1へ直接スピン変換する機構が主要な寄与であることが確認された。特に後者においては、HT-SVC効果の重要性が顕在化した例になる。2nd+HT理論は、多様な効果を統一的に扱えるのが強みとした。

材料開発では、マーカス理論の速度定数式が解析手法として頻繁に用いられている。そこで、その予測性能を評価するため、121個の既報のMR-TADF分子を用いた検証が行われた。その結果、121分子のデータから、マーカス理論が実験値とよい一致を示す場合の条件が突き止められた。ΔESTと再配向エネルギー(λ)の大小に基づいて、データが3タイプに分類された。λが比較的大きい場合はタイプ1、ΔESTとλがともに小さい場合はタイプ2、λは小さいがΔESTが比較的大きい場合はタイプ3とされた。

実験値と理論値を比較した結果、タイプ1と2ではマーカス理論は実験値に近い結果を与える一方で、タイプ3では過小評価することが明らかにされた。また、量子的効果を考慮できる速度定数法の予測値や近似手続きを解析することで、マーカス理論のタイプ1と2における予測結果は実は過大評価をはらんでおり、これが実験値とのよい整合性を与えていることが判明した。以上のように、121個の計算データから速度定数理論の詳細な解析を実現することができたという。

現在、有機発光材料の分子設計は手探りで行われているが、将来、今回のシミュレーション法を基盤技術として分子探索に活用することができれば、新規かつ高性能なMR-TADF分子の発見につながる可能性があるという。計算化学シミュレーションに基づく予測力の向上と、有機合成化学の発展が相乗効果を発揮し、未踏の高性能有機発光材料をより合理的に開発する技術へと発展させることが期待されるとしている。