日本IBMは12月12日、AIや量子コンピューティングなど、IBM Researchの取り組みに関する記者説明会をオフラインとオンラインのハイブリッドで開催した。米IBM シニア・バイス・プレジデント IBM Research ディレクターのダリオ・ギル氏が来日し、プレゼンテーションを行った。

IBM Reseachの取り組み

IBM Researchでは、ミッションとして「IBMの有機的な成長のエンジン」「コンピューティングの未来を創る」の2つを挙げている。成長のエンジンについて直近の成果はAI&データプラットフォーム「IBM watsonx」を示した。

コンピューティングの未来については「半導体プラットフォーム」「AIプラットフォーム」「量子プラッフォーム」の3つの切り口を重点的に説明した。

ギル氏は「1940年代以降、コンピューティングの世界において、われわれは最もワクワクする時代に来ている。フルパワーを伴った半導体技術はIBMのハードウェアを支えるプラットフォームであり、両氏は従来と異なる次世代のコンピューティングプラットフォームだ。そして、AIのプラットフォームは基盤モデルが主流になりつつある」と話す。

Rapidusとの関係を深める半導体

半導体の取り組みとしては、ナノシートとチップレットで現在のデジタル社会の中枢を形成するためのエコシステムを拡大しているという。日本国内では、IBMが開発を進めている2nmプロセスを、Rapidusが北海道に設置予定の工場に導入することについて、ロジック・スケーリング技術の発展に向けた共同開発パートナーシップを締結。

同氏は「現在、100人近いRapidusのエンジニアが当社の施設で研究に取り組んでおり、協業に参画しているIBM社員は400人にのぼる。北海道の工場で取り組むことは本当に難しいものではあるが、大きな進捗を遂げている」と述べた。

また、エコシステムに関しては米国ニューヨーク州アルバニーに構えるAIハードウェアセンターにおいて、18社以上の協業パートナーとともに将来に向けた半導体アーキテクチャのあり方を模索しているという。

これには、AI推論を実行する専用ハードウェア「AIU(オンチップAIアクセラレータ)」、ニューラル推論用の高速でエネルギー効率に優れたAIを実現する「NorthPole」などが含まれる。

実用規模の実証で変わる量子コンピュータ

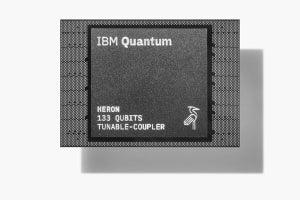

量子については、先日発表した実用規模の量子コンピュータ関連について解説。これは、米エネルギー省アルゴンヌ国立研究所、東京大学、ワシントン大学、ケルン大学、ハーバード大学などで実用規模の量子コンピューティングの実証、133量子ビットの新プロセッサ「IBM Quantum Heron」、モジュール式量子コンピューターで量子スーパーコンピューティングアーキテクチャの基礎となる「IBM Quantum System Two」、2033年まで拡張された開発ロードマップ、量子プログラミングソフトウェアの「Qiskit 1.0」などがある。

ギル氏は「量子の第1段階は2016年に量子コンピュータとプログラミングモデルが出現した。現在は第2段階として、はじめて閾値全体が100量子ビットを超え、エラー緩和・抑制を可能とし、科学的な演算処理ができるようになった。これまでのクラシックな方法ではできなかったものが計算できるようになった。今後は、エラー訂正による大規模な量子コンピューティングの実現を目指す」と説明する。

また、量子技術の現状として、その可能性を説きはつためには破壊的な変化が必要とされている。2022年までの実証の大半は数量子ビットしか使用されていなかったものの、2023年夏にノイズがある127量子ビットの量子コンピュータが総当たりの古典アプロ―チを超える正確な結果を導き出せることを初めて実証(出展:Nature(英語版))している。

同氏は「われわれは、Quantum centric supercomputingを目指している。こうした有用なコンピューティングを実現するには、量子リソースと古典リソースを大規模に相互作用させる必要がある。2029年までにエラーコレクション(誤り検出訂正)を取り入れ、実行できるゲート数を1億から10億に拡大し、最終的には完全なエラーコレクションが実装される。モジュール型のアーキテクチャで、さまざまプロセッサが同時に作業し、情報をリンクする。IBMのチームが開発したエラー訂正のコード(Gross code)はSurface codeと比較して20倍の効率性を向上させている」と説く。

Metaと立ち上げた世界規模のAI Alliance

AIに関しては、IBM watsonxが取り上げられた。同プラットフォームは、生成AIをはじめとしたAIモデルのトレーニング、検証、チューニング、導入を行う「watsonx.ai」(7月に提供開始済み)、あらゆる場所の多様なデータに対応してAIワークロードを拡大する「watsonx.data」(同)、責任と透明性があり、説明可能なデータとAIのワークロードを実現する「watsonx.governance」(12月に提供開始済み)の3つのコンポーネントで構成し、この基盤に「Red Hat OpenShift」を用いることでクラウド、オンプレミス、エッジ環境でも動かせる。

ギル氏は「オープンテクノロジーを採用し、AIが複数のパブリッククラウド、オンプレミス、エッジで稼働できる。独自の基盤モデル『Granite』に加え、サードパーティが提供する支援機能やアプリケーションを組み込める。また、さまざまなビジネスプロセスやアプリケーションで専門知識がなくても業務を進めることが可能だ」という。

同氏が言及したGraniteは、デコーダーアーキテクチャを採用したIBM独自のLLM(大規模言語モデル)であり、要約や質問応答、分類などビジネス領域のタスクを実行でき、コンテンツ生成、洞察抽出、RAG(Retrieval Augmented Generation:検索により強化した文章生成)、固有表現抽出といったそのほかの自然言語処理(NLP)タスクをサポート。

Graniteについて同氏は「現在、Graniteは日本語モデルのトレーニングに取り組んでおり、1兆6000億トークンの英語、日本、コードデータを学習している。他の主要なオープンソースモデルであるLlama2をベースとしたelyza-japanese-Llama-2-7bとの比較でgranite.8b.japaneseはSOTA(State-of-the-Art)を上回っている」との見解を示した。

さらに、12月にMetaと立ち上げた「AI Alliance」はグローバルのスタートアップや大企業、研究機関などが参画している。

同アライアンスは(1)グローバルなAIのスキル構築や教育、探索研究の支援、(2)安全・安心かつ信頼できる倫理的なAIを保証するためのテスト、検証、ベンチマークの推進、(3)AIモデル構築者や生成AIアプリケーション開発者向けの有用なツールの構築、(4)ソフトウェア技術を通じた活気あるAIハードウェアアクセラレータエコシステムの育成、(5)多言語モデル、マルチモーダル、科学モデルなどオープンア基盤モデルのエコシステム実現、(6)AIの健全で持続可能なオープンエコシステムを構築する規制政策の提唱を掲げている。

説明会の最後にギル氏は「IBM Researchでは焦点を絞り、より速く、よりオープンに先に進んでいく。新しい革命がビット、ニューロン、量子ビットのコンピューティングで実現できる」と結んだ。