東京大学(東大)は8月28日、体質などの母体側因子と細菌などへの感染と、それに伴う炎症の組み合わせが早産の発生を高めていることをマウスを用いて発見し、その仕組みに関わる経路を複合的に抑えることで早産を予防できる可能性があることを発表した。

同成果は、同大大学院医学系研究科 産婦人科学講座の廣田泰 研究員らによるもの。詳細は米国科学誌「The Journal of Clinical Investigation」オンライン速報版に掲載された。

新生児の死亡や産後障害の原因となる早産は、妊娠の約5%で発生し、全世界で毎年1300万件が生じ、その内300万件が死産となっていると言われている。また年間100万件の新生児死亡のうちほぼ30%が早産に起因したものだという。

早産の原因としては、母体の体質、感染に伴う炎症、高年齢での妊娠、体外受精・胚移植の増加、多胎による子宮筋の過伸展(多胎・羊水過多)、子宮頸管の異常、プロゲステロンに対する感受性の低下、などの関与が示唆され、それらの因子が複雑に絡まりあった多因子疾患であると考えられるようになってきており、現在の治療法である子宮収縮抑制や抗生剤などの対症的なアプローチ以外の新規療法の確立に向けた基礎研究の展開が求められるようになってきている。

|

|

|

これまで考えられてきた多因子要因による早産に対するイメージ。子宮頸管の異常、感染・炎症、母体の加齢、子宮の過進展(多胎・羊水過多)、遺伝・体質、プロゲステロンの反応性低下などのリスク因子がそれぞれ早産のリスクを高めていると考えられていたが、それらリスク因子の相互的な関わりは不明であった |

こうした新たな展開の実現には、体質や年齢などの母体側の因子や感染・炎症で代表される環境因子などを合わせた多面的なアプローチによる研究モデルが必要となるが、これまでそうした適切なモデルはなかったという。

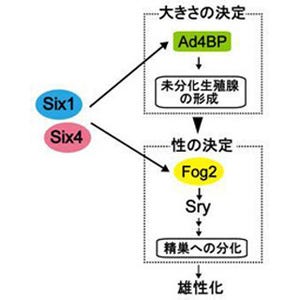

こうした課題を受けて、研究グループはこれまでに、子宮内で細胞内の機能調節因子「mTORタンパク質」が活性化することで不可逆的に細胞の増殖が止まった状態である細胞老化が促進され、子宮収縮に関わる情報伝達物質「プロスタグランジン」の合成酵素である「シクロオキシゲナーゼ2(COX2)」が増加、最終的に「プロスタグランジンF2α(PGF2α)」が増えることで、早期の子宮収縮が起こり、最終的に早産に至るという、早産の自然発生のマウスモデルを作製することに成功していた。また、同マウスは、がん抑制遺伝子「p53」を子宮特異的に欠失していて、この遺伝体質がもとで約半数の妊娠マウスが早産をきたし、早産に伴って産仔の死亡が起こることも報告していた。

今回の研究は、この早産体質のマウスモデルを用いて、体質などの母体側の因子と感染・炎症という環境因子が相互的に作用して早産の発生を誘発していることを実験的に証明し、将来の早産予防戦略の構築につなげることを目的に実施したもの。具体的には、同マウスに対して、環境因子として正常なマウスでは妊娠の障害にならない程度の量(10μg/マウス)の大腸菌などの細菌の細胞壁を構成する成分として代表的な物質で、常に環境中に存在するものの、哺乳類の体内に直接投与すると発熱などの炎症性変化を生じることで知られる「リポポリサッカロイド(LPS:細菌成分)」を投与し、軽度の炎症を与えると100%の確率で早産をきたすことを確認したという。

|

|

|

早産体質のマウスは軽度の感染・炎症で早産になりやすい。子宮特異的にp53欠損マウス(図の右)では、約半数の妊娠マウスが早産とそれに伴う新生仔死亡をきたすほか、環境因子として正常なマウスでは妊娠の障害にならない量のLPSの投与により、軽度の炎症が生じると、100%の確率で早産をきたすことが判明した |

この結果は、感染などによる軽度の炎症が存在した場合に、早産の体質を持つ個体は高頻度に早産となることを示すものであり、母体側の因子と環境因子が協調して作用することで早産が発生していることを実験的に示したものだと研究グループでは説明する。

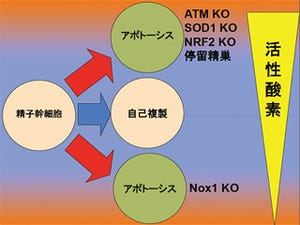

また、同早産マウスに妊娠維持ホルモンである「黄体ホルモン(プロゲステロン)」と免疫抑制剤としても知られるmTOR阻害剤「ラパマイシン」をあらかじめ投与しておいたところ、マウスの母体および胎仔には明らかな副作用がなく、LPSによって引き起こされる早産と産仔の死亡を予防することができることも確認したという。

|

|

|

LPS投与によるp53欠損マウスの早産と産仔の死亡の発生は、プロゲステロンとラパマイシンの投与により予防できることが確認された。早産体質のp53欠損マウスにLPSを投与すると100%早産となる。この早産はプロゲステロンの単独投与により予防できるが、産仔死亡の抑制効果は十分でなかった。しかし、ラパマイシンとプロゲステロンとの同時投与を行ったところ、早産と産仔の死亡が顕著に抑制できることが確認された |

さらに、プロゲステロンまたはラパマイシン単独の投与では早産と産仔の死亡を防ぐことはできないことも確認したとする。

加えて、ヒトの早産の臨床サンプル(ヒト妊娠子宮内膜組織)においても、mTORの活性化や子宮内膜における細胞老化が認められ、妊娠末期のヒト子宮内膜の培養細胞を用いた実験から、LPS投与によって増える炎症性タンパク質の分泌が、プロゲステロンおよびラパマイシンの前投与によって予防できることも示されたことから、マウスの早産で認められる経路がヒトの早産でも関わってものと考えられると研究グループでは説明する。

|

|

|

ヒト早産の妊娠子宮内膜組織では老化細胞が増加しmTOR活性が上昇しており、ヒト妊娠子宮内膜細胞ではLPSによる炎症性サイトカイン、COX2、20α-HSDの増加がプロゲステロンおよびラパマイシンの前投与によって抑制されることが確認された |

プロゲステロンは、不妊治療などの際に流産予防として使用されることがあるが、胎児への影響はほとんどないと考えられており、欧米では、すでにプロゲステロンが早産の予防に使用される機会が増加傾向にあるという。しかし、日本ではまだ一般的な予防的治療にはなっていないことから、研究グループでは、今後その有用性と安全性が確認されることで、臨床的に早産のハイリスク群と考えられている早産既往症例や子宮頸管長短縮症例などに適用されるようになり、早産の環境要因の改善されるようになるかもしれない、と将来への展望を示す。

また、子宮の細胞老化が早産に関わる可能性が明らかとなったことを受けて、「疫学的には高年齢の妊娠が早産のリスクとして、加齢によるp53活性の低下や細胞老化の増加が報告されるようになっており、高年齢での妊娠による早産のリスク増加に子宮の細胞老化が関わっている可能性がある」と指摘、今後さらなる研究が必要であるとの考えを示す。

|

|

|

今回の研究成果から推測された体質、加齢および感染の相互作用による早産発生の仕組み。遺伝を含む体質や加齢などの母体側の因子により子宮の細胞老化が起きている状況下において、感染に伴う炎症が加わりプロゲステロンの作用が低下すると、妊娠の維持が困難になり、早産が促進される |

なお、研究グループでは、今回の成果を受けて、早産研究が進展し、早産に関わる遺伝子が全ゲノム遺伝子解析などの最新の実験手法で判明することができれば、早産のハイリスク群が遺伝学的に抽出できるようになることから、そうしたハイリスクの妊娠女性に対しても、早産の体質に対する予防的治療と、環境因子の改善につながる予防的治療を同時に行い、早産を減らすことが可能となると考えられるとするほか、妊娠中の薬物投与の胎児への影響を考慮すると、既存の薬剤の中で胎児毒性がないと考えられる薬物を用いて、細胞老化の経路を押さえる治療法を見つけることができれば、将来における臨床応用の可能性が見いだせると考えられるとコメントしている。