米Intelは9月24日(米国時間)、Desktop向けとなる第8世代Core iプロセッサの詳細を公開した。"CoffeeLake"の開発コード名で知らせる製品で、14nm++プロセスを採用。最上位モデルをはじめとしてコア数とスレッド数が増えたほか、動作周波数の引き上げやオーバークロック性を高めることにより、性能を向上させた。今回はIntelが公開した資料を基に新CPUを紹介したい。

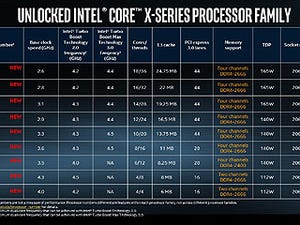

第8世代のCore iシリーズは、8月21日にMobile向けにまず発表されたが、今回発表されたのはDesktop向けとなる。2017年10月5日にK SKUを含むハイエンド向けの製品が投入され、そのほかのSKUは2018年前半を予定する(Photo01)。具体的には、Core i7/Core i5/Core i3の合計6製品がリリース(Photo02)され、このほかCore iシリーズやPentium/Celeronグレードは来年に持ち越しとなった形だ(Photo03)。

ちなみに2017年7月にリークされた情報と比較すると細かく異なっている部分もあり、特に動作周波数に関してはTurboで4.7GHzとずいぶん上まで引っ張り上げた感がある。

第8世代Coreの特徴であるが、大幅に性能を引き上げるとともにオーバークロック性を確保したものとされる(Photo04)。「ARK」を見るとモバイル版の第8世代Coreは"Kaby Lake R(つまりKaby Lake Refresh)"というコード名となっているが、Desktop版は"CoffeeLake"のコード名で呼ばれるコアである。

|

Photo04:ちなみに5.7GHz駆動できたという報告もあるが、まだ製品版では無いと思われるので、最終製品でもこれが可能かどうかは不明 |

こちらはIntelの高速プロセスである14nm++を利用したものである。この14nm++については、2017年3月に開催されたTecnhnology and Manufactureing Dayで詳細が説明されているので合わせて解説したい。

14nm++の存在は2016年から明らかにされていた(Photo05)が、14nmと比較した場合に同じリーク電流ならば、駆動電流を23~24%増やせる(Photo06)のが特徴である。ここで14nm/14nm+は70pp(後述)、14nm++は84ppと表記されているが、「ppとは何か?」というと、Gate Pitch(contacted Poly Pitch)の意味で、14/14nmはこれが70nmと狭いのに対し、14nm++では84nmと広げられているのが分かる。

この結果として、14nmを基準にした場合、26%の性能アップないし52%の省電力が実現できるというのが14nm++のメリットだ(Photo08)。

|

Photo07:他社のプロセスとIntelの14nmの比較なので、直接14nmと14nm++を比較しているわけではないが、Gate Pitchを見る限りにおいてはSamsung/GlobalFoundriesの14LPP並みということか |

もっとも今回の場合、消費電力の低下分をコア数増加に振った感もあるので、損得は難しいところがあるが、単純にCore数×Base Frequencyで比較すると

- 4×4.00:6×3.70=16.00:22.20≒1:1.3875

ということで電力効率が40%近く改善したことになる。

ところでGate Pitchが変わるということは当然物理設計も変更になるということであり、実際ダイのレイアウトは(コア数以外に)少し変化しているはずである(Photo09)が、ためしに重ね合わせてみた(Photo10)ところ、ほとんどど同一に見えるのがちょっと解せないところだ。

|

Photo10:Photo09を回転させ、横幅を一緒にしたうえで上にKabyLakeを重ねてみた図。下4つのダイがほぼ同一に見える(上2つは、CoffeeLakeだとCPUコアなのにKabyLakeだとSystem Agentなので同然異なる) |

合わせて公開されたウェハ写真はPhoto11であるが、300mmウェハ上に縦33個、横18個のダイが並んでいるあたり、ダイサイズはおおむね9.1mm×16.7mmの152平方mm程度と推定される。

デスクトップ版第8世代Core iに合わせてIntel 300シリーズを用意

これと組み合わせるチップセットであるが、Intel 300シリーズを用意する(Photo12)。ハイエンドのZ370では、PCI Express Gen3レーンが合計40本提供される。ただしCPUから出るのは相変わらずx16で、それとは別にチップセットからx24が提供されるようだ。このZ370では特にOverclocking性を高めたとしている(Photo13)。なお、ソケットはLGA1151だがIntel 200シリーズでは利用できない。

性能についてはGamingに関して第7世代CoreのIntel Core i7-7700Kと比較しても高い性能を出す(Photo14)ほか、Contents Creationに関しても高い性能を発揮(Photo15)するアピールする。また、Overclockingについても新機能を搭載するとしている(Photo16)。

プロセスがばらばらな第8世代Core - その原因は何か

さて、Intelによる説明はこの程度だがちょっと補足というか、第8世代のCore iシリーズについて改めて解説しておきたい。この第8世代でIntelは、「複数プロセスの製品を混在させるという荒業」に出た。この理由は単純で、

- Intelの先端プロセスは引き続き遅れ気味

- AMDのRyzenへの対抗馬が至急必要

という2つの問題を同時に解決しようとした結果だ。もともと第8世代は、10nmで一本化するというのが数年前のプランであったが、10nmが予想以上に遅れたために、Desktop(&Server)とMobileを別のプロセスで提供することにした。

Skymontと呼ばれていた10nm世代はCannon Lakeとなりモバイル向けに、一方Skylakeの後継はKaby Lake(現Coffee Lake)になるはずだった。ところがその旧Kaby Lakeに予定していた14nm++の開発も遅れたため、旧Kaby Lakeは後送りとなり、14nm+で急遽追加したのが現Kaby Lakeであり、旧Kaby LakeはCoffee Lakeと名前を変えて今回投入されることになった。

本来はCoffee Lakeは第7世代として分類されるはずだったのが、現Kaby Lakeが間に入ったことで後送りになってしまったのが誤算の1つ目である。ただ現状では14nm++も十分に量産できる状態ではないようだ。そのため、とりあえずハイエンドのみを先行で提供し、Pentium/Celeronグレードや低消費電力版に関して、2018年送りとなったものと思われる。

誤算の2つ目はモバイル向けの10nm製品であるCannon Lakeもまた遅れていることだ。2017年6月にはTwitterで順調と報じ、9月に北京で開催されたTechnology and Manufacturing Dayでは、10nmで製造されたCannon Lakeのウェハを示すなど進捗を強調するIntelだが、これが2018年末まで出てこないという噂が出ている。実に1年ものDelayである。

この遅れについてはほかにもいろいろ関連する話があるのだが、とりあえずIntelのCPUに限って言えばどんなに頑張っても(かつての14nm世代と同じく)ごく少量が年内出荷という感じらしい。

そこでBackup Planとして急遽投入されたのが、8月22日のKaby Lake Rである。名前の通りこれは14nm+プロセスを利用した製品で、もっと言えばデスクトップ向けのKaby Lakeの低消費電力選別版に近い。要するにこれまで2core/4threadしか投入されなかったマーケットに4core/8thread製品を、何とかTDP枠に納める形で製品を構成したという以上の話ではない。

ということで、とりあえずIntelとしては打てる手を全部打ちました、というのがこの第8世代Core iシリーズということになる。これとCore-Xをあわせて、なんとかAMDのRyzenを迎え撃つ準備が格好だけは整った、というあたりだろうか。