現場に行くまでが最大の難関となった水中調査

3人目の登壇者はIRS副会長で京都大学大学院工学研究科の松野文俊教授。松野氏も田所氏と同じく、米国テキサス州にあるDisaster Cityでのロボットの実証実験の最中に今回の震災を知った。

3月7~12日の予定であった実験を中断し、急遽帰国し、3月17日から青森県八戸市から岩手県久慈市、野田村と地震災害にフォーカスし、天井が崩落した体育館の状況確認などを実施した。また岩手では、壊滅した国家石油備蓄基地や付近の造船所、倒壊家屋などでの調査を申し出たものの、建物に所有者がいるため、その許可を得られずに見送りになったという。

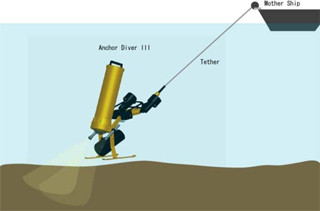

その一方で、港湾が壊滅しており、水中調査などにより港を復旧させたいというニーズもあったものの、その時は水中ロボットを持ってきていなかったことから一度、断念、水中ロボットを手配し、次の活動として4月19~20日にかけて活動を行った。

19~20日の水中探査では東京工業大学の広瀬茂男教授が自衛隊と協力して宮城県の亘理町で遺体探査を行った。水難救助用ロボットをレスキューに活用したもので、ソナーで水中の大体の様子を確認し、ハイビジョンカメラで映像をとらえた。また、両日の探査は日米合同探査でもあり、米国のロボットでも水中探査が実施された。

「IRSにはボランティアで参加してくれている消防隊員の方(IRSが編成するレスキューチーム「インターナショナル・レスキュー・システム・ユニット(IRS-U)」の真壁賢一隊長。同氏は神奈川県在籍の消防隊員)がいる。我々は災害地については素人。彼は災害対応のプロであり、今回の活動をコーディネートしてもらった。南三陸町は町長からの要請で、港の復興、復旧を目指した探査。また県対策本部から、広い地域での調査要望があったが、特に陸前高田を、ということで、海中遺体探査を実施した。ともに市庁舎は壊滅しており南三陸町は海側がひどく、病院も壊滅状態で海岸までアクセスすることも難しかった。旧漁港は壊滅。新漁港は比較的ダメージが少なく復興させたいということで、障害物探査をソナーで実施し、障害物にビーグルを寄せてカメラで確認するなどの作業を行った。合計5カ所を回って、海上保安庁と合同調査の形で実施した。水中には車が沈んだり、屋根浮かんだりしていたが、その下にダイバーが行くのは危険ということで、ロボットで行く形で連携して行った」と今回の水中作業を振り返ったが、「結果として、対岸までにアクセスするのに時間を費やしたこともあり、長く調査できなかった。色々な課題が出てきたので、今後はそうした解決もしないといけない」と、被災地では簡単に作業が行えないとし、「災害というのは水中に限らず起こる。我々は自己完結でロジスティックから解決まで行かないといけない。災害復興は連続。工学は物理的障害を取り除く。医学や心理学は心の障害を取り除く、そうしたことを踏まえ、状況を理解した上で行政と連携していく必要がある」とした