「所有している土地を活用するために、盛り土をしたい」と考えていませんか?盛り土の費用は土地の状況で変わり、中間マージンによって高くなる可能性もあります。費用を抑えるための節約方法を知っておかなければ、損をするかもしれません。

そこでこの記事では、盛り土の工事費用について紹介します。さらに費用を節約するポイントや、盛り土以外で必要になる6種の土地造成費用、盛り土をした土地のメリット・デメリット、よくある質問なども詳しく見ていきましょう。

- 盛り土の工事費用は土地の状態や傾斜によって大きく変わり、平坦な土地よりも傾斜地のほうが費用が高くなる傾向があります。見積もりを複数の業者から取ることが推奨されるようです。

- 盛り土工事の費用には中間マージンも含まれ、通常は総工事費用の約1割です。ハウスメーカーや不動産会社を通じて工事を依頼すると、中間マージンが増える可能性があります。

- 盛り土の費用を節約するには、複数の業者で見積もりを比較する、工事内容を業者としっかり話し合う、残土の処分費用を事前に考慮するなどの方法があります。

土地の活用方法に迷っているなら『HOME4U土地活用』に相談するのがおすすめ!

- 土地活用の専門企業に、土地活用プランを無料で請求できる

- 最大7社まで同時に依頼でき、費用や収益プランを比較検討できる

- プラン請求できるのは厳選された実績のある優良企業のみ

- 依頼した企業以外から連絡が来ることはないので安心

初めての方でも、プロのアドバイスを参考に安心して土地の活用をスタートできます。

\土地活用プランを専門業者に無料請求/

盛り土の費用は土地の状態によって左右される

盛り土の費用は、土地の状態によって大きく異なります。ここでは、盛り土の工事にかかる費用をまとめました。

盛り土費用は工事内容や傾斜によって変わる

盛土は、対象の土地が周囲と比べてどの程度の高低差があるのかによって費用が変わります。また、平坦な土地よりも、傾斜地のほうが工事が大変になるため、その分費用も高くなる傾向にあります。

また、土盛を行うと、地上げした部分が大雨などによって崩れる可能性があるため、防止するために『土止』を行うケースが多いです。その分の費用も発生するため、盛土の費用は高くなりがちです。

このように、土地の状況によって盛土費用は大きく変動するため一概に相場を出すのは難しく、業者に見積もりを取るのが早道と言えます。

実際にかかる費用は中間マージンで変動

盛り土にかかる費用は、中間マージンによっても変動します。通常、中間マージンは土地を整地したり、盛り土したりする総工事費用の1割程度です。

工事をハウスメーカーや不動産会社に依頼しても、実際の工事を担当するのは下請けや孫請けの可能性があります。間に会社が多く入るほど、中間マージンで費用は高くなることも忘れないようにしましょう。

盛り土以外で必要になる6種の土地造成費用

土地を造成する際は、盛り土以外にも以下の費用が必要です。

- 事前の測量

- 木々の伐採や抜根

- 地盤改良

- 土崩れを防止する土止

- 土地をなだらかにする整地

- 利用目的に合わせた舗装

それでは、各工事の詳細や費用相場を見ていきましょう。

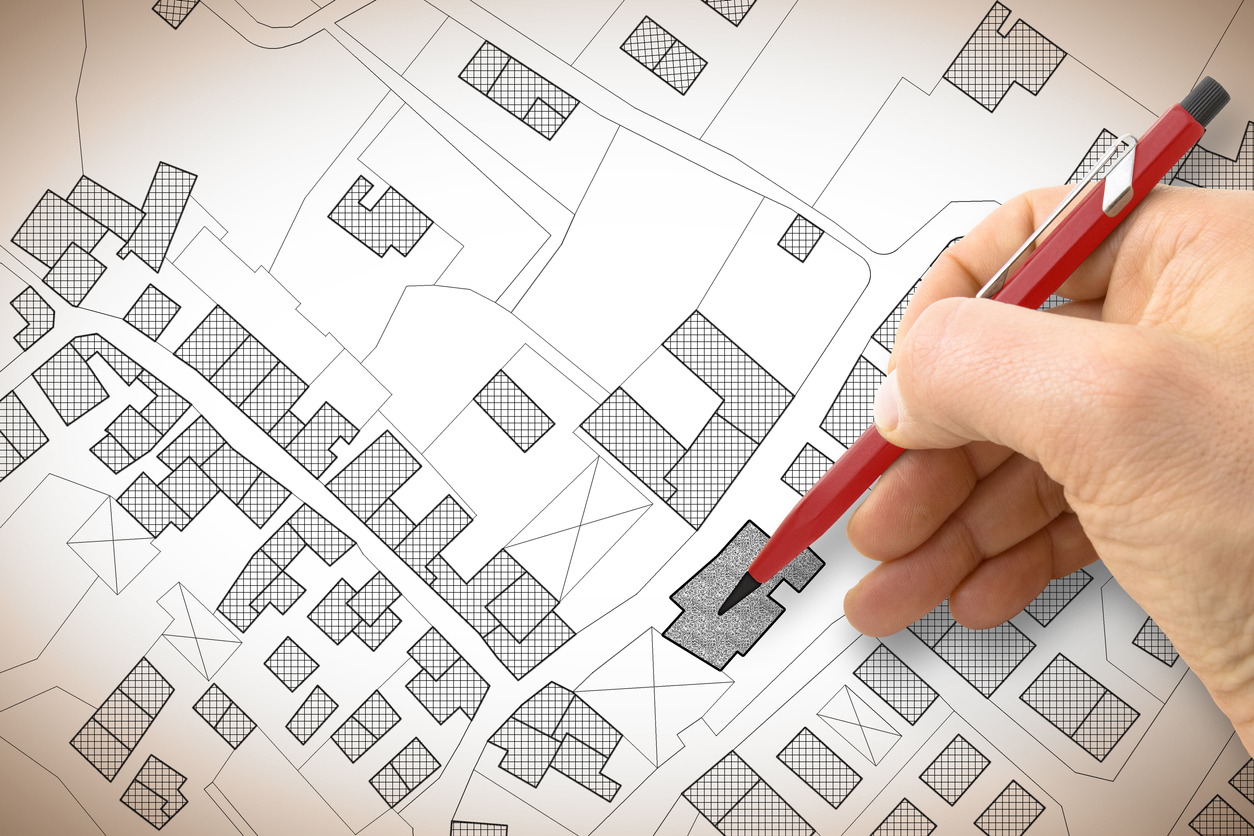

造成工事前の準備で測量

土地を工事する前には、土地の境界を明確にするために測量を行います。所有している土地の境界を曖昧にしていると、隣人の土地にまで手を付けてしまうといったトラブルが起きる可能性も否定できません。そのため盛り土をする前の土地測量は、必要なプロセスといえるのです。

以下の表で、100坪以下の土地を例に挙げて測量の費用相場を紹介します。

| 測量の種類 | 費用相場 |

| 現況測量 | 35万~45万円 |

| 確定測量 | 60万~80万円 |

専門資格を所有した測量士による確定測量は、厳密に測量するために費用が高めに設定されています。一方、現況測量は確定測量のように、しっかりと調べるわけではありません。

土地に生えている木々の伐採や抜根

伐採や抜根は、土地に生い茂っている木をカットしたり、根っこを除去したりすることです。通常、伐採や伐根をする費用は、どのエリアでも土地の面積1平方メートルあたり1,000円程と、そう高くありません。

樹木を取り除くときには、根までしっかりと除去しなければ再び生えてくる可能性があります。上部のみカットするだけでは、のちのち土地活用の邪魔になりかねません。当面の費用を節約するよりは、長い目で見て土地活用がしやすいように、費用をかけておくとよいでしょう。

災害に強い土地にするための地盤改良

地盤改良は、ずっと宅地として使っていなかった土地や、地盤が弱い土地に対して行うものです。

宅地として活用しようと考えているなら、地盤改良にかかる費用を出し惜しみしないようにしましょう。

近年、日本では水害が増えていますが、中には地盤改良が甘いことが原因で起きているケースもあります。将来まで安心して土地を使用することを考えるなら、少々高い金額であっても行っておく必要があるでしょう。

盛り土の崩れを防ぐために土止

土止とは、盛り土部分の崩壊や流出を防止するために行う工事です。通常、土を盛って平らな状態にしたり、隣接する土地よりも高くしたりする土盛工事をしたあとに行われます。

土地の見た目をきれいにする整地

整地とは、必要のない構造物や資材、草などを取り除き、土地を平らにして地固めする工事のことです。似たような言葉に更地がありますが、こちらは「まっさらな宅地」という状態を意味します。整地と更地は、実際に土地がきれいになっているかどうかという点で違いがあります。

どのような仕上げ方にするかによって、整地の値段は変わります。一般的な仕上げ方の詳細や、相場を以下の表で確認してみましょう。

| 整地の種類 | 整地内容 | 費用 |

| 粗仕上げ | 建物解体で出た不要物を取り除き、ローラーで土地の表面を均一にならす | 庭木の撤去ありで1平方メートルあたり2,000円~ |

| 砂利造成 | 粗仕上げより細かく不要物を取り除き、ローラーなどで地面を固めたあとに砂利を敷き詰める | 1平方メートルあたり2,500~3,500円 |

| 防草シート仕上げ | 雑草が生えてこないように、防草シートを敷いて仕上げる | 1平方メートルあたり150円~ |

上記は、それぞれの仕上げに必要な材料費の目安で、これらの費用に加えて作業費用もかかります。各業者によって作業費用は変動するので、あらかじめどれほどかかるか尋ねておくとよいでしょう。

土地の利用目的に合わせた舗装

駐車場などにする際は、アスファルトやコンクリートで土地を舗装します。それぞれの費用相場と特徴は次のとおりです。

| 舗装方法 | 特徴 | 費用相場 |

| アスファルト | 単価が安く工期が短い | 1平方メートルあたり約4,400~6,000円 |

| コンクリート | 耐久性に優れ、ずっと利用できる | 1平方メートルあたり約8,600~11,400円 |

安さ重視であればアスファルトを、耐久性重視ならばコンクリートを選ぶとよいでしょう。

土地の造成工事や整地費用について、さらに詳しく知りたい場合は以下の記事もおすすめです。

盛り土の費用を節約する3つのポイント

できるだけ盛り土の費用を抑えたい場合のコツは次のとおりです。

- 造成の依頼は複数社で比較する

- 土地の造成内容を業者と話し合う

- 残土の処分も考慮して見積もり

こうした節約術を把握して、コスト削減を目指しましょう。

①造成の依頼は複数社で比較する

盛り土をする費用は業者によって異なるため、ひとつの会社だけで判断することはおすすめできません。業者に依頼する際は中間マージンが上乗せされますが、この中間マージンを抑えることができれば、費用の節約につながります。複数社に査定を依頼して比較することで、安いマージンで請け負ってくれる業者を探し出せるでしょう。

ただし、査定の金額だけにとらわれて選ぶことがないように、気をつける必要もあります。あまりにも安すぎる場合は、必要な工事を怠る悪徳業者の可能性もあるからです。

信頼できる業者へ依頼するために、担当者の対応や工事実績などを必ず確認しておきましょう。工事を終えたあとのアフターケアやサポートが充実しているかどうかも、あわせてチェックすることをおすすめします。

②土地の造成内容を業者と話し合う

工事を始める前に、地盤改良は必要なのかやどんな土止をするかなど、工事する内容をしっかりと業者と話し合うことも費用節約につながります。

すべてお任せにすると不必要な工事まで行われてしまい、費用が高額になる可能性があるからです。見積書に工事内容と細かな金額が記載されているかをチェックして、不明な点は必ず業者に確認しましょう。

③残土の処分も考慮して見積もり

傾斜がある土地を削ったときに出る残土は、処分できる場所が決まっており、土の質ごとの基準によって追加の処分費用が必要です。通常、盛り土の工事でたくさんの残土は出ませんが、土地の形状や性質によっては残土処分が必要になる可能性も否定できません。

そこで、あらかじめ残土の処分費用も考慮して見積もりしておくと、突然の出費に慌てずに済みます。また、土地の場所によっては作業する時間やコストもかかるため、事前に金額を把握しておくと、よりスムーズな工事につながるでしょう。

盛り土をする前に知っておきたいこと

盛り土の工事をする前に、そのメリット・デメリットや切り土との違いも把握しておきましょう。これらの点を詳しく知っておくことで、自分の所有する土地に合った処理方法を考えるのにも役立ちます。

盛り土をした土地のメリット

土地に土を盛って平坦にする「盛り土」は、家を建てる場合に次のようなメリットがあります。

- 床上浸水のリスクを下げられる

- 歩行者の視線を遮ることが可能

盛り土によって地盤が高くなるため、浸水被害を回避できます。特に、川や海の近くにある家にはもってこいの工事です。

さらに勾配によって、雨水や下水の排水もしやすくなるでしょう。また、外からの視線が気にならなくなるという点もメリットです。

盛り土をした土地のデメリット

盛り土をした土地には、以下のようなデメリットもあります。

- 工事費用や人件費用などを含めて高額になる

- 地盤改良をしないと、盛り土部分の強度が弱くなる

盛り土の工事では、土代や人件費、材料費などさまざまな費用がかかるため、安く抑えられるとは限りません。また、盛土部分は地盤強度が弱くなり、強度を上げるためにはさらに別の工事も必要になるでしょう。

盛り土と切り土の違い

盛り土と似たような工事に「切り土」というものがあります。盛り土は土を補充するのものですが、切り土は硬い岩盤を削ることです。

盛り土は新たな土を埋め込むため、その部分のみ柔らかくなってしまい、災害に耐えられない地盤になる可能性もあります。一方切り土は、もともと地盤がよい部分への作業になるため、災害に強いといえるでしょう。

土地への盛り土で気になる疑問

土地への盛り土でよくある質問は以下のとおりです。

- 盛り土はメンテナンスすべきなのか

- 盛り土に許可はいるのか

- 盛り土をする土地の入り口が狭い場合はどうなるか

- 盛り土をするのには、どれほどの期間がかかるか

それぞれの回答を紹介するので、より盛り土への理解を深めたい方は参考にしてください。

まとめ

盛り土の工事にかかる費用は土地の状況によって大きく変わりますが、中間マージンによって変動するケースもあります。また盛り土以外でも、さまざまな土地造成費用が必要になることもあります。

盛り土の費用を抑えたい場合は、造成の依頼を複数社で比較し、造成内容を業者と話し合うとよいでしょう。さらに、盛り土の工事前にそのメリットやデメリット、切り土との違いも把握しておけば、不安なく盛り土工事を行えます。この記事で取り上げた盛り土の費用をもとに、業者を比較検討することで、費用を抑えながら満足のいく盛り土工事を行ないましょう。

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。

・https://www.rosenka.nta.go.jp/

・https://www.retpc.jp/chosa/reins/

・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。

-724x1024.png)