将来、マンションの売却や購入を考えている人にとって、マンション価格が今後どのように変動していくのかは非常に気になる点でしょう。

特に、2020年以降はコロナウイルス感染拡大や東京オリンピック開催などにより、社会情勢が大きく変化したため、マンション市場へのさらなる影響を心配する人も多いでしょう。

2025年の昨今では、マイナス金利政策解除の中、34年ぶりに1ドル160円代に下落するなど、今後マンション全体の価格が下がると予想している人も少なくありません。

そのため、世界情勢の影響を受ける物価上昇や株価の動きにも注目しておく必要がありそうです。

この記事では、2025年最新価格情報に基づいて、今後のマンション価格の動向や、その変動の要因などを探っていきます。

マンションの売却時期だけでなく、マンション査定サイトも知りたい方は、こちらの記事もご覧下さい。

一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3

※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)

こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声とマイナビニュース不動産査定ガイド運営の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。

なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。

次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

今後の価格だけでなく、今知りたい人、詳しく比較したい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】マンション査定サイトおすすめ10選比較ランキング!

マイナビニュース不動産査定ガイド運営

マイナビニュース不動産査定ガイド運営あなたの物件いくらで売れる?

査定する物件の所在地を選択してください。

宅地建物取引士・管理業務主任者・不動産コンサルタント・不動産プロデューサー。不動産業界10年以上の専門家。物件調査、重説作成・説明などの実務経験が豊富。特に土地の売買、マンション管理に精通。大阪を中心に活動をおこなっている。

マンション価格は今後どうなる?上期・下期を比較

マンションをはじめとする不動産価格は、2022年のピークを目指して上昇を続け、その後は暴落するのではないかと、最近まで多くの専門家が推測していました。この予想は、不動産市況の長期的な分析に基づいています。

東京や大阪など6大都市のマンションの価格指数を、前年同期比較(※1)で表した次の表を参照してください。

”引用:住まいのミカタ「【2020年度版】マンションの価格推移~相場の読み方と買い時を徹底解説~」”

注

1)前年同期比較:今期と前年の同じ期を比較したときの割合のこと。前期比よりも大きな流れを見るのに適している。

このように不動産価格の変化には大きな波があり、15年周期で高い値をたたき出して、その後急落する傾向があることがわかります。一部の専門家は、2008年のリーマンショック時の下落から15年たった2022年をピークに上昇を終えるのではないかと予想していました。

しかし、2022年下期時点でもマンションの価格はゆるやかな高騰を続けており、バブル崩壊のような暴落の兆しは見られません。

【2022年上期〜】バブル期を超える上昇傾向

2020年東京オリンピック誘致が決定した時点では、オリンピック閉幕後、つまり2022年は不動産市場は一気に下落すると予想されていました。

なぜなら、一般的にオリンピックなどの大規模行事がおこなわれる場合、そのイベントに向かって急激に需要が高まり価格上昇はピークを迎えますが、それは一時的な変動に過ぎず、イベント直後は一気に景気が落ちるものといわれているからです。

しかしながら、2021年に延期された東京オリンピックはコロナパンデミックの真っ只中で、無観客での開催となってしまいました。そのため、景気は急上昇することがなく、その代わりに大きく下落することもありませんでした。

それどころか、コロナ禍を受けて消費者の住居への新たなニーズが加わったことや、建設業界の人手不足による建築費の上昇が続き、結果的に2022年は、首都圏を中心に価格が高騰し続けました。

特に東京都の価格高騰率は著しく、中古では5,000万円台、新築では7,000万円台を上回り、バブル期を超える勢いの上昇率です。

北海道・東京・大阪・福岡における中古マンションの平均成約価格の変動を、次の表でご覧ください。

| 地域 | 2021年12月(前月比) | 2022年1月(前月比) | 2022年2月(前月比) | 2022年3月(前月比) |

| 北海道 | 1,925万円(-8.3%) | 2,005万円(4.1%) | 2,004万円(0.0%) | 1,876万円(-6.4%) |

| 東京都 | 5,156万円(7.3%) | 5,231万円(1.4%) | 5,028万円(-3.9%) | 5,145万円(2.3%) |

| 大阪府 | 2,772万円(-2.7%) | 2,805万円(1.2%) | 2,888万円(3.0%) | 2,701万円(-6.5%) |

| 福岡県 | 2,080万円(-3.6%) | 2,246万円(8.0%) | 2,218万円(-1.2%) | 2,216万円(-0.1%) |

“参考:公益財団法人東日本不動産流通機構(レインズ)「2022(令和4)年1月度Market Watch(全国版)」「2022(令和4)年2月度Market Watch(全国版)」「2022(令和4)年3月度Market Watch(全国版)」”

【2022年下期〜】地域により価格変動に差が生じる可能性

昨今のめまぐるしい社会情勢を背景に、物価上昇、円安、少子高齢化が続くことで、マンションの価格は大幅に高騰し続ける地域、現在の価格で落ち着く地域、ゆるやかに下落していく地域の3つに分かれるでしょう。

総務省の国勢調査によると、全国的に見れば人口が減少しているにもかかわらず、2025年の東京都に住む人の数は約1,400万人に達する勢いで増加しています。それは同時に、東京都以外のエリアでは、不動産の供給過多が発生する可能性を示唆しています。

不動産の価格は簡単にいえば、売る人が増えれば下落し、買う人が増えれば上昇していきます。2022年下期以降のマンション価格の変動率は、地域性により大きく差が開くことが予想できます。

”参考:東京都制作企画局「2060年までの東京の人口推計」”

今後の価格だけでなく、今知りたい人、詳しく比較したい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】マンション査定サイトおすすめ10選比較ランキング!

これまでのマンション価格の推移

マンション価格の動向は、過去のバブル崩壊やリーマンショックなどのような事例とは動向が大きく異なることがわかりました。そのもっとも大きな要因として、新型コロナウイルス感染拡大の影響があるといっても過言ではありません。

ここでは、コロナパンデミックが起こる2019年までと、コロナ禍の只中となった2020〜2021年までのマンション価格の推移を振り返ります。

〜2019年:コロナパンデミック前

【首都圏】バブル期再来といえる価格まで上昇

まず、マンションの取引需要が高い首都圏から、価格変動を見ていきましょう。マンションの価格は新築・中古ともに上昇傾向にありました。以下で詳しく説明します。

新築マンション

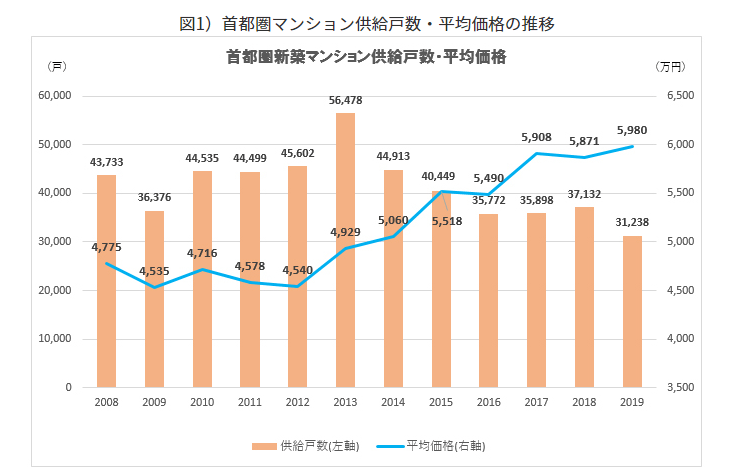

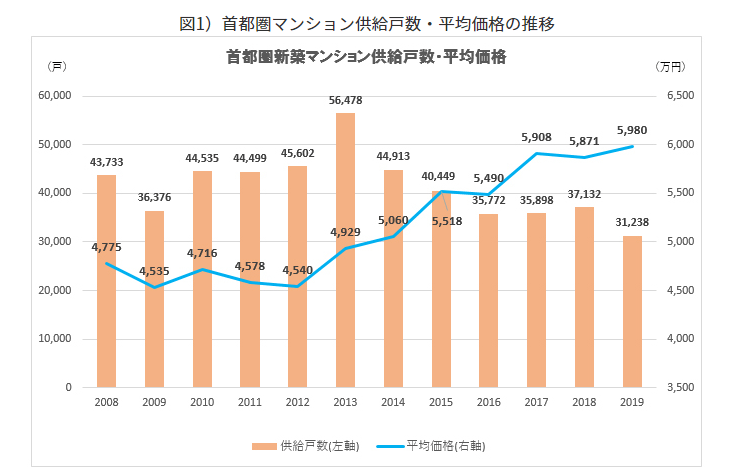

2007年から2019年までの首都圏の民間分譲マンションの供給戸数と平均価格をまとめたものです。

“引用:マンションデータPlus「新型コロナショックでマンション市場はどうなる?<前編>」”

2007年の供給戸数は6万件を超えており、まさに不動産バブルの只中でしたが、2008年のリーマンショックによりマンション需要は一度大きく落ち込みました。しかし、その後市場が回復し、2012年ごろから緩やかに価格上昇を続けます。

2019年には、首都圏の新築マンションの平均価格が5,980万円(前年比+1.9%)と、1990年のバブル期のピーク(6,123万円)に続く史上2番目の水準まで上昇しました。

マンションの価格が上がる一方で、供給戸数は2000年代以降で最も少なく、過去3年と比べて大幅に減少しました。この供給戸数の急激な減少が、需要と供給のバランスを引き締め、2019年の価格上昇を後押ししたと考えられます。

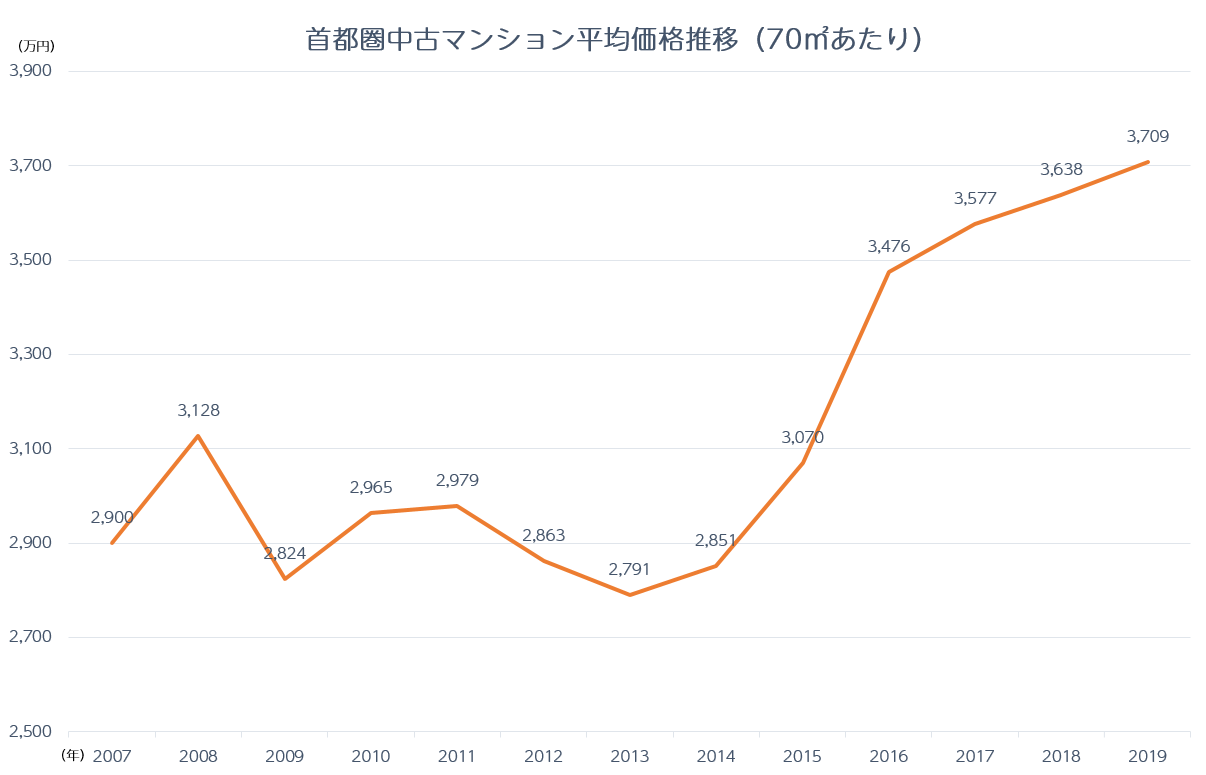

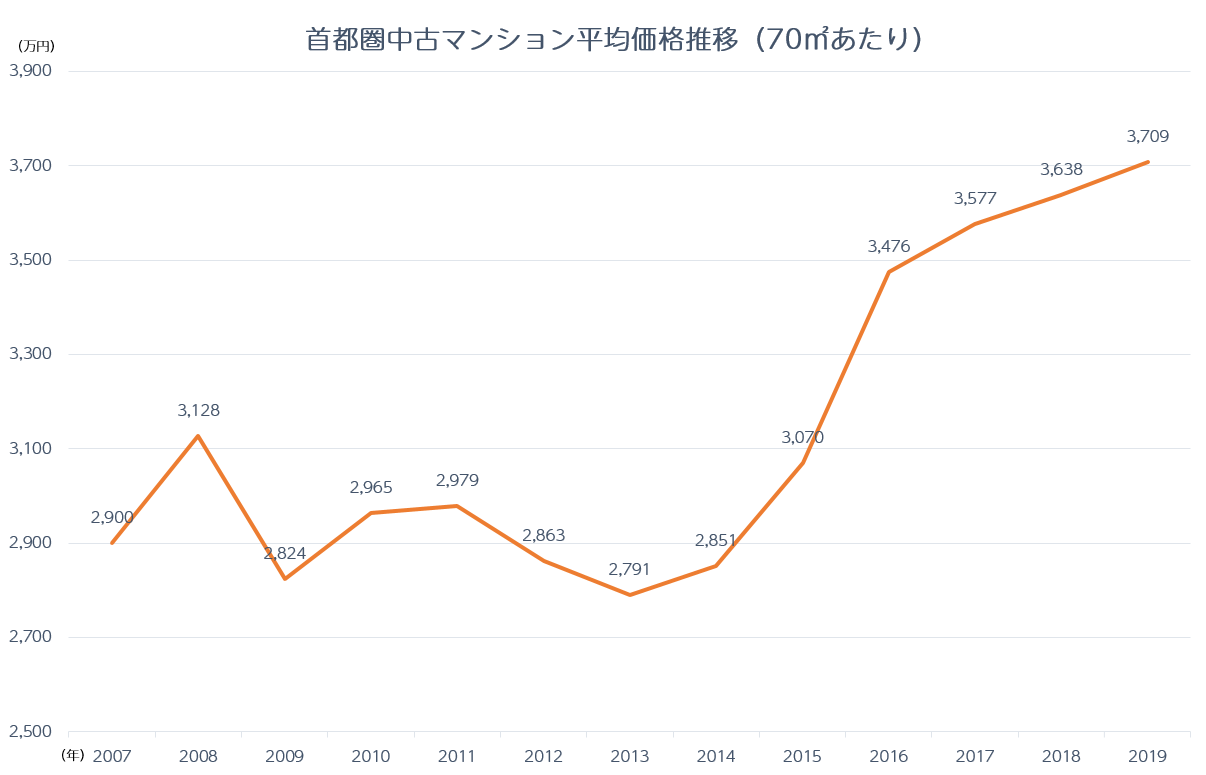

中古マンション

新築物件だけでなく、中古マンションの平均価格も2019年までは上昇が続いていました。次の表を参考にしてください。

”参考:株式会社東京カンテイ市況レポート「『中古マンション70㎡価格推移』2016年・年間版」「『中古マンション70㎡価格推移』2019年・年間版」”

中古マンションの価格は、特に地域ごとの価格相場と築年数に左右されます。つまり、新築マンションの価格上昇にともない、その地域の変動傾向に続くかたちで中古マンションの価格も上昇したと考えられます。

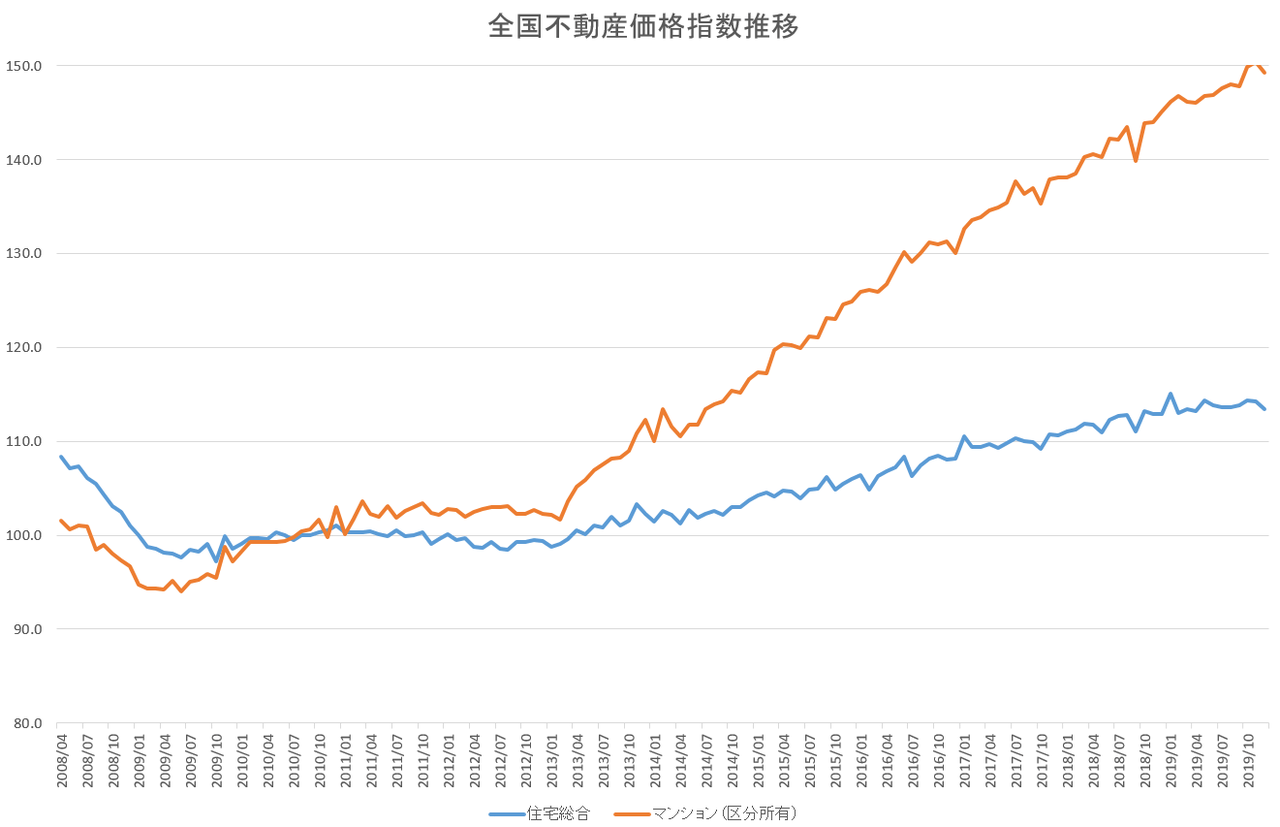

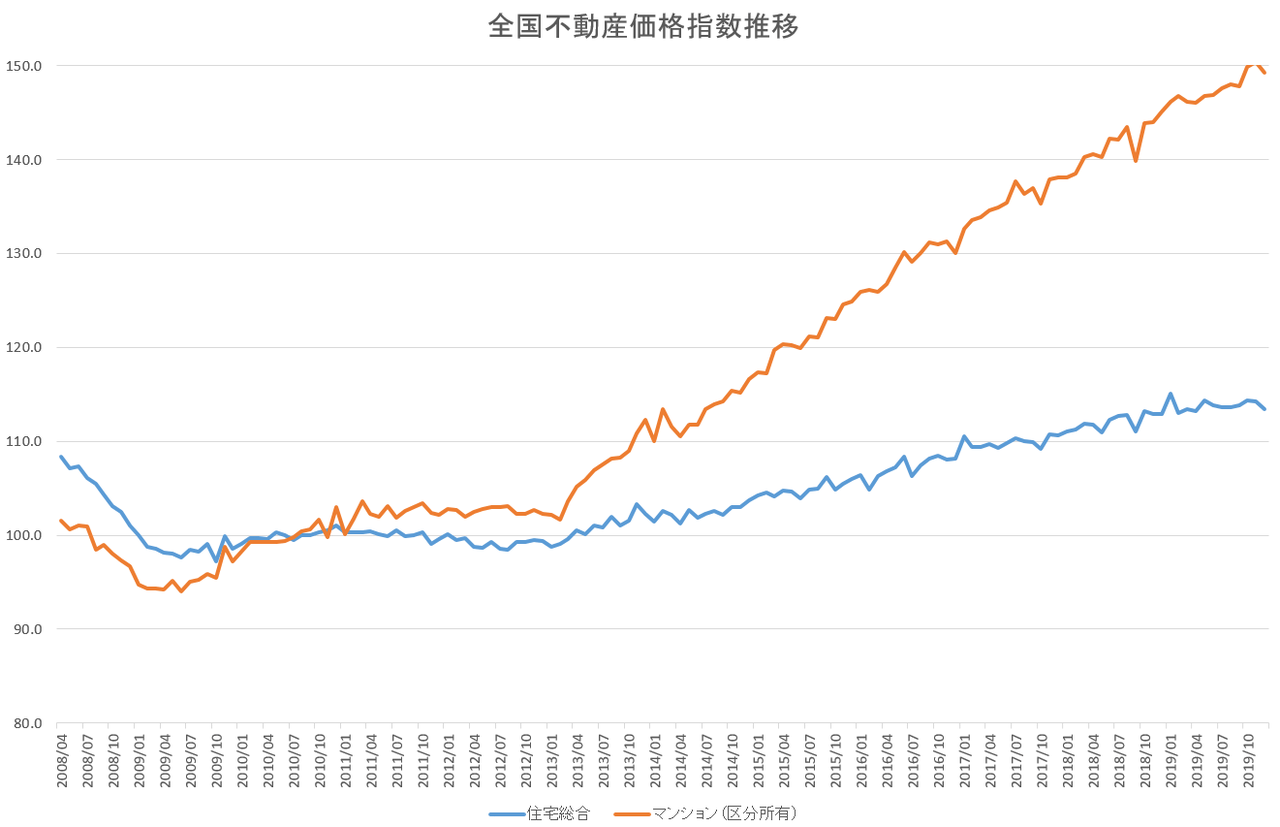

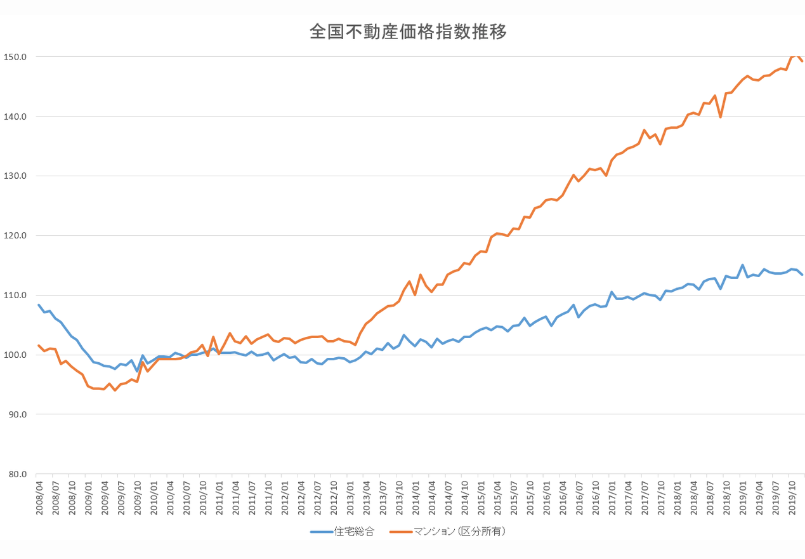

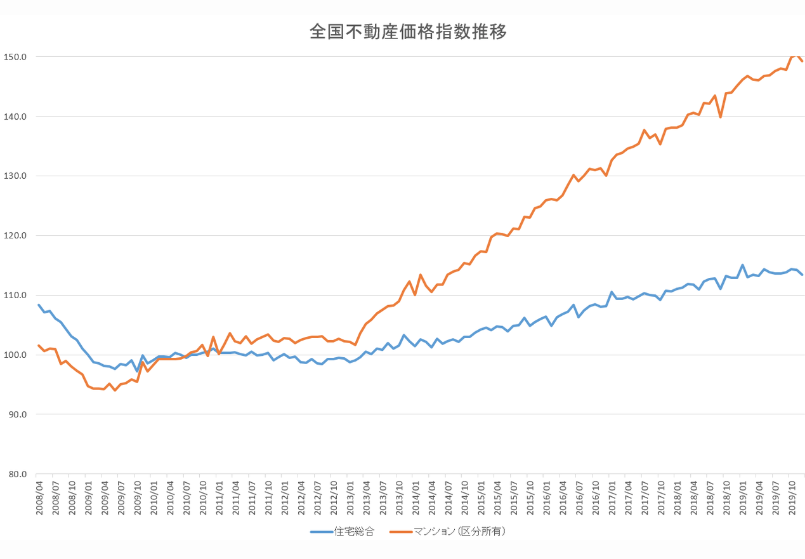

【全国】戸建てよりマンション価格の高騰が著しい

全国の不動産市場を見てもマンションの価格は上昇の一途を辿っており、戸建て住宅などの他の不動産と比べるとマンションの価格上昇は特に大きいものでした。

全国の不動産価格推移を表した次のグラフで確認してみてください。

”参考:国土交通省「不動産価格指数」より住宅最新データ(2021年7月時点)”

リーマンショックや円高不況の影響で2008年には一時的に低迷しますが、2012年頃からアベノミクス景気といわれる日本再興戦略により、不動産の価格は徐々に高騰していきます。

なかでもマンションの価格上昇率は顕著で、戸建てや土地などに比べて流動性の高いマンションが、異次元的な金融緩和政策の影響をより大きく受けたと考えることができます。

マンション価格が全国的に上昇した理由

2020年のコロナパンデミックが起こるまでの間、マンション価格が上昇し続けた理由を、社会情勢の観点から見ていきましょう。マンション価格が上昇した主な原因は次の3つが考えられます。

- 金融緩和政策

- 相続対策での需要増

- 2020東京オリンピックの招致決定

今後のマンション価格の動向は、金融緩和のゆくえが一番大きなポイントです。

具体的には、政策金利の動向には常に着目しておきましょう。株価など経済動向にも大きな影響を与える指標の一つです。

金融緩和政策

2013年に日本銀行が金融緩和を発表してから2018年までの期間、不動産価格指数(※2)はおよそ40%も上昇しています。この超低金利は今も続いており、少しでも安いうちにと不動産の購入を急ぐ動きも見られます。

不動産価格指数が上昇したのは、金融緩和により住宅ローン金利が減少し、ローンの審査も比較的緩くなったからといえます。その結果、これまで購入を諦めていた人もマンションを購入できるようになりました。

また、このようにして買主が増加したことで、売主も価格を下げる必要がなくなりました。需要が上がれば当然価格も上昇します。金融緩和政策が取られたことで不動産需要が増加し、マンションの価格相場も高騰したのです。

注

2)不動産価格指数:不動産価格の動向を示すために指数化された統計データのこと。国土交通省が2012年8月より公表(公表されるのは更地・建物つき土地・マンション別および全国・ブロック・都市圏別の毎月の指数)。

相続対策での需要増

2015年に相続税法が改正され、以前よりも相続税の負担が大きくなりました。その結果、資産を現金ではなく不動産で所有することで節税するケースが増加しました。

生前に不動産投資資金として使用することで、相続税負担が軽減されるだけでなく、家賃収入を得ることができます。老後の収入源や節税目的としてマンションを購入することは現在も珍しいことではありません。

相続税対策としてマンションの需要が増えれば、マンションの価格も上昇します。しかし、タワーマンションの購入などで節税するケースが多いことを受け、最近では課税を強化する動きも見られるようになりました。

今後も不動産投資による節税が増えれば、国が大規模な税金改革や対策を取ることも考えられます。

2020東京オリンピックの招致決定

東京オリンピックの開催決定は、マンションの価格に対しても大きく影響しました。特に、建築費の高騰や地価の上昇はマンション価格の推移を語るうえで外せません。

建築費の高騰は、主に人件費の上昇と材料費の上昇によるものです。

オリンピック施設の建築やインフラ整備などに多くの建築材料や人手が必要になり、それにしたがって通常建築の材料費や人件費が高騰する結果となりました。建築費が高い時期に建てられた新築マンションは特に高額であることが予想されるでしょう。

また、招致決定によって地価の上昇も見られました。駅近や都心部の需要はとりわけ高まりました。国内需要だけでなく、海外の投資家からの需要も厚く、日本の不動産市況の盛り上がりを後押しする結果となったのです。

最も大きく影響したのが金融緩和の実施。そしてその後影響をさらに与えたのが、東京オリンピック招致決定でした。

2020〜2021年:コロナ禍

依然上昇を続けると思われたマンション価格でしたが、2020年のコロナショックで一時価格の減少も見られました。しかし、2020年6月ごろには回復を見せ、現在は再び上昇傾向を見せています。

次のグラフで確認してみてください。

“参考:公益財団法人東日本不動産流通機構(レインズ)「2021(令和3)年3月度Market Watch」「2021(令和3)年6月度Market Watch」「2021(令和3)年9月度Market Watch」「2021(令和3)年12月度Market Watch」”

これは首都圏の中古マンションの価格推移を示したものです。2020年前半はコロナウイルス感染症の影響を受け、特に4月は第一次緊急事態宣言の発令によって前年に比べてマンションの需要も激減しました。

2020年4月の月例経済報告において、日本政府は新型コロナウイルス感染拡大の影響により「景気は急速に悪化しており極めて厳しい状況にある」と現状の判断を示しました。月例報告で「悪化」の文言が使用されたのは、リーマンショックに世界経済が翻弄されていた2009年5月以降約11年ぶりのことです。

本来、オリンピックの開催地では景気の上昇が見られます。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大や東京オリンピックの開催延期により、その上昇にブレーキがかかってしまいました。

月例経済報告では、景気の悪化に伴い個人消費が急速に減少していることも言及。世界中が不安定な情勢のなか、マンション購入に踏み切れない人も増え、その結果、売れないマンションの価格が徐々に値下げされると予想もされていました。

しかし、首都圏では同年5月頃から価格が回復し始め、6月には前年よりも5.3%高い3,541万円を記録しています。その後も上昇傾向を続け、コロナウイルス感染拡大から1年後の2021年3月には、前年10%を上回る3,837万円を記録しました。

そして2021年9月頃には一旦上昇が落ち着くものの、12月には2021年度最高となる4,116万円を記録し、中古マンションへの需要は増加し続けていることがうかがえます。

5大都市圏のマンション価格推移

首都圏だけでなく、全国5大都市圏の中古マンションの価格も比較してみましょう。以下は、全国4つの不動産流通機構に登録された情報から、2020年12月と2021年12月の成約状況を抜粋したものです。

| 都道府県 | 2020年12月 | 2021年12月 | ||

| 成約価格平均 | 成約件数 | 成約価格平均 | 成約件数 | |

| 北海道 | 1,840万円 | 175 | 1,925万円 | 208 |

| 東京都 | 4,765万円 | 1,280 | 5,156万円 | 1,521 |

| 愛知県 | 2,025万円 | 314 | 2,270万円 | 336 |

| 大阪府 | 2,556万円 | 649 | 2,772万円 | 721 |

| 福岡県 | 1,868万円 | 259 | 2,080万円 | 242 |

“参考:公益財団法人東日本不動産流通機構(レインズ)「2021(令和3)年12月度Market Watch」

5大都市とも前年から平均200万円ほど上がっており、東京都などは400万円弱も高騰しています。しかし、福岡県以外は成約件数も増加しており、価格が上昇したことによる消費者の購入意欲との乖離は見られません。

コロナショックのダメージはさほど大きくはない

前項のグラフからもわかるように、マンション市況は予想よりもコロナウイルスの影響を受けなかったといえるでしょう。

コロナウイルスの影響で国内外の経済が揺らいだため、マンションを始め不動産市況にも影響が出るとされていました。リーマンショック時のような大幅な価格下落があるのではないかと予想する声もありましたが、現在の価格は比較的安定しています。

このようにコロナ禍にもかかわらずマンションの価格が回復できたのは、新しい生活様式の登場が大きいでしょう。経済的にダメージを受けた層も多かった一方で、テレワーク推進やおうち時間の増加など、新しい生活様式に適応していく層も多くいました。

そのなかで、住まいの価値や役割を見直し、マンションの購入を希望する人が増えたのだと考えられます。

今後の価格だけでなく、今知りたい人、詳しく比較したい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】マンション査定サイトおすすめ10選比較ランキング!

2023年以降のマンション価格は3極化

2022年以降のマンション価格は、今までの価格変動のルーティンとは異なる動きを見せ、冒頭で述べたように、地域によって需要が3極化していく可能性が高いといわれ始めています。

ここからは、マンションの価格変動の傾向を3つの地域性ごとに解説します。

【都心部】価格上昇は今後も続く

東京をはじめとする首都圏、都心部では、このままマンションの価格高騰が続くと予想されています。大きな要因としては次の2つが考えられます。

ウィズ・コロナと住居への需要の変化

コロナパンデミックをきっかけに都心から郊外・地方へ移住する世帯が増加しました。しかし、ワクチン摂取が一般化し始め、徐々に「ウィズ・コロナ」の考え方が広がる現在、改めて都心部の医療設備やインフラの充実度が浮き彫りになりました。

共働き世帯の増加にともない、より交通の便がよい都心部に住まいを求める人も増え、いわゆる「東京離れ」は一時的なものになりつつあるといえます。

そうして都心の人口が戻っていくなか、テレワークの普及により住居へのこだわりを追求するニーズも活発化し、安さよりも質が重視される傾向が強くなってきています。そのため、利便性と快適性を兼ね備えたより良いマンションの開発に拍車がかかり、特に23区などの地価が高い地域については億単位のマンションも増えてくるでしょう。

世界情勢に圧迫される日本経済

さらに世界情勢でいえば、ロシアのウクライナ侵攻の影響により海外の物価上昇や円安が続いていることも関係してきます。このまま円安が続けば、中国をはじめとする海外の投資家にとっては、安定的な利回りが期待できる日本の都心部のマンションはまさに魅力的な商品です。今後は海外投資家からの購入需要も増加し、それに比例してマンションの価格も高騰することが予想できます。

また2021年の東京オリンピックは無観客での開催となり、景気の回復には至りませんでした。しかしながら、だからこそ消費者の購入意欲を損なわないよう、不動産業界は努力を続けています。日本銀行の黒田総裁は、この度の円安を容認し、現在の金融緩和政策を粘り強く継続していく旨を発表しました。

そのため、都心におけるマンションの価格は今後も高騰し続けるものの、「高いから買わない」といった消費者の買い控えが起こる可能性は極めて少なく、今後数年は急激な価格暴落は考えにくいといえるでしょう。

【郊外地区】価格は横ばい、またはやや上昇

郊外地区、つまり市街地や都市に隣接している地域では、田園・山林地帯も多いことから、生産緑地に関する問題は外せません。また都心部のマンション価格の上昇にも少なからず影響を受けていくと思われます。

生産緑地開放による2022年問題

生産緑地とは、1992年施行の生産緑地法により国や自治体が指定した都市部の農地のことです。生産緑地に指定されると、30年間税金が優遇される代わり、ほかの目的で利用したり売却したりすることができませんでした。

つまり、施行から30年が経過した2022年以降は税金の負担が大きくなるため、多くの保有者が土地を手放し、市場に大量の土地が出回るのではないかと危惧されているのです。こうした問題を2022年問題と呼ぶこともあります。

しかし2018年に改正がおこなわれ、申請をすればさらに10年間、優遇措置が延長されることなりました。これにより不動産全体における市場の供給過多の心配は軽減され、マンションの価格変動にも大きな影響はないと考えられています。

利便性と経済性を兼ね備えた魅力

この影響は、特に東京都に隣接する関東圏が該当しますが、上述してきた都心部のマンションの価格高騰の現象は周辺の地域に影響を及ぼす可能性があります。

景気の低迷やデルタ、オミクロン株に続くさらなるコロナウイルスの変異種発生など、日本経済の将来はまだまだ不透明です。今後、金利緩和が続いたとしても、これからの生活を経済的に過ごすための住居を郊外地区に求めるニーズも増えてくるでしょう。

また、近年はアジア圏を中心とした海外からの訪日人口も増加しており、利便性に長けていてかつリーズナブルに宿泊できる民泊システムが人気となっています。都心に限りなく近い郊外地区にて、中古マンションをリフォームした民泊サービスを始める事業者もさらに多くなることも考えられます。

このようなことから、郊外地区では比較的に需要と供給のバランスが保たれ、マンションの価格は横ばい、もしくはゆるやかな上昇を続けることが予測されています。

【地方エリア】下落をたどり、無価値or負の資産へ

地方エリアでは、国の大きな課題点でもある人口減少、及び高齢化社会による影響が特に顕著です。このまま2つの問題が進行し続ければ、地方のマンションは無価値、ないしマイナスの資産となっていくでしょう。

人口減少による経済活動の停滞

特に地方では労働人口が減少し、経済が回らなくなっている地域もあります。

労働人口が減少すると、経済活動が停滞することが予想されます。その結果、不動産を購入できない人が増え、住宅地価の下落にもつながってしまうのです。

今後、人口の減少によりマンション価格が下降し続けるかどうかは断定できません。しかし、人口構成を変化させる大規模な取り組みを図らない限りは、全国的に盛んな経済活動を続けることはむずかしいでしょう。

人口構成の変化は、これから先の日本を変えるといっても過言ではない大きなテーマです。今後は、行政や地方自治体などによる斬新な計画が、より期待されることになります。

高齢化社会の影響

高齢化社会はさまざまな事柄に影響を及ぼしていますが、マンション価格もその例外ではありません。具体的には、2025年に団塊世代が後期高齢者になり、2042年まで高齢者層の人口が増え続け、その後は総人口が大幅に減少すると予想されています。

そこで問題視されているのは、マンションに高齢者のみで住む世帯の多さです。

マンションに住む高齢者が亡くなったり施設に移ったりすると、居住者が減って空き家が増えます。そして、空き家率の増加はマンション全体の収入減少につながり、さらには管理状態を悪化させる原因になります。管理が行き届かない中古マンションは特に売れなくなっていくでしょう。

空き家の増加や売れない物件の増加によってマンションが供給過多になると、中古マンション価格は下落してしまいます。

2025年以降のマンション購入/売却のベストなタイミング

ここまで、マンションのマーケット事情を解説してきました。しかしこの記事を読んでいる人にとってもっと重要な点は、マンションの売却または購入するのはいつがベストなのかということではないでしょうか。

ここでは、マンションの今後の価格推移から判断できる、売却・購入の最適な時期について取り上げます。マンションの売買で損をしないように、ぜひ参考にしてください。

【購入】価格下落を待つのは得策ではない

これからマンションを買うなら「価格上昇が落ち着いてから購入したい」と考える人も多いでしょう。しかし、価格の下落を何年もかけて待つのは得策とはいえません。

前章で述べたように、都心や郊外エリアのマンションは今後も大きく下落する見込みはなさそうです。地方エリアで物件探しをしたとしても、需要が少ないエリアでは資産価値の見込めるマンションはそうそう見つからないでしょう。

また、2022年上期までは歴史的な低金利時代が続いており、住宅ローンが比較的に組みやすい時期でした。しかし2022年11月、長期金利推移の影響を鑑みて国内大手の三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行の3行が固定期間10年の基準金利を引き上げることを発表しました。これに伴い、2025年以降は他行も金利の引き上げを検討する流れが生まれる可能性もあります。

さらに住宅ローンは一般的に最大35年の返済期間が設定されるため、完済可能な年齢のうちでなければ長期のローンを組めなくなってしまいます。新築の場合はより審査がシビアになります。

2011年の東北大震災の復興作業や、東京オリンピックの設備建設費、そして建設業界の人手不足もあいまって、建設資材は高騰し続けています。ロシアのウクライナ侵攻の影響が及ぼす物価上昇の影響も大きく、新築マンションは中古よりもさらに価格上昇を余儀なくされるでしょう。

気になるマンションがあるならば、なるべく早めに動きだすのが得策です。

【売却】地域需要や築年数によっては早期売却が懸命

マンションを売りたい人にとっては、「今後も価格が上がるのであればピークを狙って売りたい」と考えるものですが、こちらも注意しておきたい点です。

都心部や郊外地区ではこれからもマンション購入の需要が高まることが考えられ、価格はこれまで以上に上昇していく可能性はあります。しかしマンションの価格はさまざまな要因で今後下落する恐れがあります。超低金利状態かつ価格の上昇傾向が続いている今が最も売りやすい(買い手がつきやすい)と述べる専門家も少なくありません。

また、マンションにとって築年数は資産価格を大きく左右するため着目すべき重要なポイントです。一般的にマンション価格は、築年数に比例して徐々に下落していきます。築20年までは下落幅が比較的大きく、それを過ぎるとゆるやかな減少に推移し、購入時よりも価値が下がる傾向にあります。

情勢的に売却のタイミングでないからと売却を遅らせると、かえって損をする恐れもありますので早めに売却を検討しましょう。

人は「一番高いときに売りたい」と思いますが、なかなかどこが最高値かは判断できません。

相場で「頭と尻尾はくれてやれ」という格言があるように、予想をズバリ当てることよりも、大きく予想を外さないことのほうが重要です。

ただし、周辺環境の充実によって購入時よりも価格が上昇することも珍しくありません。不動産一括査定サイトなどのツールを活用して、周辺環境の変化も含めたリアルタイムな相場を把握することが重要です。

「数ある一括査定サイトの中から、自分で最適な査定サービスを見つけられるか不安」という人は、マイナビニュース不動産査定ガイド運営一押しの下記TOP3のサービスをチェックしてみてください。

一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3

※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)

こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声とマイナビニュース不動産査定ガイド運営の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。

なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。

次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

今後の価格だけでなく、今知りたい人、詳しく比較したい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】マンション査定サイトおすすめ10選比較ランキング!

マンション購入は資産価値が続く物件選びがポイント

これからマンションを購入するなら、今後も価格が下落しにくいと考えられる物件を購入したいものです。価値が落ちにくいマンションの特徴として次の4つを紹介します。

- 人気の高いエリアにある

- 入居者の高齢化がなく戸数が多い

- 災害の少ない土地に建っている

- 新たな需要を満たしている

人気の高いエリアにある

マンションの資産性を左右するファクターとして、最も重要とされるものに立地があります。

「都心や主要駅からのアクセスがしやすい」「商業施設や文化施設が充実している」など、立地の良いエリアにあるマンションは、今後も資産価値があると認められやすいでしょう。

このような利便性に優れたエリアのマンションは、築年数が経っていても、高値で取引されるケースが数多くあります。地方のマンションでも、近隣に駅ができたりレジャー施設が建設されたりして人口の増加が見込める場合は、資産価値の維持もしくは上昇が期待できるでしょう。

また、2022年現在では墨田区がコロナウイルスへの対応力の高さから注目が集まっているといわれています。将来的には、地域の行政力が資産価値に影響を与える可能性もあるかもしれません。

入居者の高齢化がなく戸数が多い

マンション全体の特徴から考えると、入居者の高齢化が見られず、戸数が多い物件がおすすめです。

すでに高齢化が進んでいるマンションを購入すると、今後空き室が増え、管理状況が悪くなっていく恐れがあります。特に中古マンションを購入する際には、不動産会社に入居者について聞いておくと良いでしょう。

また、戸数が多いと高齢化などで人が減ったとしても、管理費の負担増が少なく済み、居住者による管理組合も機能します。管理会社に支払う費用が確保できれば、エントランスや駐輪場などの清掃や、外壁・設備のメンテナンスなども適切におこなわれるでしょう。

定期的な修繕管理は資産価値の維持につながります。これからマンションの内覧に行く機会があれば、次のメンテナンスがおこなわれているかどうかもチェックしてみましょう。

- エントランスやポスト周辺が清掃されているか

- 設備や共用部分に破損個所がないか

- タイルの剥がれ落ちがないか

- 外壁にひび割れがないか

- 駐車場、駐輪場が清掃されているか

災害の少ない土地に建っている

マンションに限らず、購入する不動産を選ぶ際は、その地域のハザードマップや災害履歴を調べることをおすすめします。

マンションはこれまで、地震やその二次災害である火災の発生を想定し、対策が施されてきました。しかし、2019年の台風15号や19号による水害で、地下の電気室が浸水して停電になるなどライフラインが機能しなくなるケースが多発しました。結果「地震対策のみでは不十分なのではないか」といった声があがるようになりました。

マンションを購入するときには、災害が少ない地形や地質を調べながらどの地域に住むかを改めて検討する必要があるでしょう。

新たな需要を満たしている

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、マンションをはじめ住宅に新たな価値や役割を持たせる動きが見られました。コロナ禍で生まれた主な需要は次の2つです。

- 郊外需要の増加

- 新たな間取り需要の増加

郊外需要の増加

これまで、人口は通勤や通学に便利な都市部に集中してきました。しかし、リモートワークや在宅勤務が推奨されるなかで、郊外需要の増加が認められつつあります。

次のグラフは、首都圏の中古マンション成約件数の、2020年1〜3月と2021年1〜3月対比を地域別に表したものです。

“参考:公益財団法人東日本不動産流通機構(レインズ)「季報Market Watch サマリーレポート2021年1~3月期」”

東京や神奈川の都市部に対し、埼玉・千葉・神奈川郊外の成約件数が伸びていることがわかります。特に、神奈川県の郊外部は前年と比べて26.3%+と大きく増加しました。これまで限定的であった郊外の需要が、リモートワークの普及などによって広域的になったと考えられます。

新たな間取り需要の増加

新しい生活様式の普及で、家で仕事や勉強をする人が増えました。そこで、「リモート会議にも対応できるスペースがほしい」「子どもの様子を見ながら仕事ができる家に住みたい」といった新たな間取りのニーズが広がっています。

たとえば、1~2畳ほどのリモートワークスペースが備わった家や、家族で並んで勉強や仕事ができる長いデスクが備え付けられた家など、新しい生活様式に適した物件の価値が上がっていくでしょう。また、家にいることが多くなったことで、今までよりも部屋数が多い物件や広いバルコニーのある家も人気です。

このように、時代の流れをつかんでいくことも、資産価値の高いマンションを選ぶポイントだといえます。

第一に立地。これは一度建つと変わりません。人気駅徒歩7分以内がいいでしょう。

次に、マンションの設備は手入れをしなければどんどん壊れるものばかりです。

堅実な管理会社に管理委託されているなど、管理が行き届いていることもとても重要です。

今後の価格だけでなく、今知りたい人、詳しく比較したい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】マンション査定サイトおすすめ10選比較ランキング!

マンション売買で留意したいポイント

ここまで解説してきた価格推移を踏まえ、マンション価格について留意しておきたいポイントを4点紹介します。

- 将来の予測は最新情報でおこなう

- 得た価格情報を過信しない

- 購入のタイミングは資産と相談

- 売却は相場を調べてから

- 高額売却のコツを知っておく

それぞれのポイントについて以下で詳しく解説します。

将来の予測は最新情報でおこなう

マンション価格の予測をおこなうなら、データが最新かを確認しましょう。

近年、マンションの現在価格や将来価格を伝えるサービスがWebを通して広く展開されています。非常に便利なサービスですが、Webで検索をすると数ヶ月前の予測が上位に表示される場合があるため注意しましょう。

価格予測だけでなく、売却時の価格決定も、最新のデータに基づく判断が必要です。不動産会社に言われるがままに価格を決定するケースも多く見られますが、マンション価格の情勢は刻一刻と変化します。

不動産会社の言いなりになるのではなく、可能な限り最新の情報を調べ、自分で判断するほうが後悔しにくいでしょう。

得た価格情報を過信しない

価格の変動に影響を及ぼす要因は列挙できても、どれほどの影響があるのかは正確に判断できません。もちろん、豊富な知識を有したプロであっても正確に予測するのは困難です。

さらに2023年以降は、不動産の相場は細分化されたエリアごとに大きく異なるため、局所的に調べることが大切だと言われています。

不動産会社やWebサイトを運営する会社も、マンション価格についての情報を完全に把握しているわけではありません。調べたり聞いたりして得たマンション価格の情報は過信しすぎないようにしましょう。

購入のタイミングは資産と相談

自身の資産や収入で無理なくローンを返済できるなら、思い切って購入を決断をするのも大切です。購入のタイミングを先延ばしにすることで、次のようなリスクが考えられます。

- 緩和政策が終わって金利が上がる

- 病気にかかりローンが組めなくなる

- 現在賃貸住まいなら、迷っている間も家賃の支払いは続く

先に述べた通り、最近の大手3行の固定金利引き上げの動きは気になるところです。今後このまま金利が上がり続ける可能性や、賃貸のまま家賃を支払っていくことを考えれば、今のうちに借入したほうがメリットが大きい場合もあります。

マンションを購入するタイミングは、情勢やマンションの価格だけで決められるものではありません。自身の資産状況や人生プラン、ライフステージに合わせ、後悔のないよう選択しましょう。

売却は相場を調べてから

先述の通り、マンションを売却する際、実際のアクションを起こすのはマンションの相場を調べてからにしましょう。そのエリアで、どの程度の価格で売買されているかを把握しておくことが大切です。

マンション価格の相場を調べる主な方法は次の3つです。

- 不動産一括査定サイトなどで複数の不動産会社に査定を依頼する

- 不動産ポータルサイトで似た条件の物件の売り出し価格を調べる

- レインズマーケットインフォメーションで過去の取引価格を調べる

なかでも、不動産会社に査定を依頼するのがもっとも手軽でしょう。1~2社の査定結果だけでは確実な判断がでないため、より適正な相場を調べるには、不動産一括査定サービスで複数社に査定依頼をして結果を比較するのがおすすめです。

一括査定サービスならWeb上から必要事項を入力するだけで、簡単に複数の不動産会社に査定を依頼できます。査定結果の比較もスムーズにおこなえるので、気になる人はぜひ試してみてください。

小規模なマンションでない限り、各マンションには売買実績があります。

不動産業者はそれらの情報を知っていますので、担当者に紹介を依頼し、実績価格と大きく変わらないか否かを把握しておきましょう。

一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3

※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)

こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声とマイナビニュース不動産査定ガイド運営の知見が合わさってできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。

なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。

次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

今後の価格だけでなく、今知りたい人、詳しく比較したい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】マンション査定サイトおすすめ10選比較ランキング!

売却のコツを知っておく

マンションを少しでも高く売却するためには、次のポイントをおさえましょう。

- 売却期間にはゆとりを持つ

- 相場を把握しておく

- 自分の物件の売却を得意とする不動産会社を選ぶ

- 信頼できる担当者を見つける

売却期間にゆとりを持たず急いで売却しようとすると、不用意な値下げをおこないがちです。一般的に、マンションの売却にかかる期間は3ヶ月以上といわれています。ゆとりを持って、購入希望者を待つようにしましょう。

また、マンションの価格の相場を把握していないと、購入希望者や営業担当者に不当な値下げを要求されても断ることができません。複数の不動産会社の査定結果を比較するなどして、事前に相場を把握しておきましょう。

そして、信頼と実績のある不動産会社と契約を結ぶことが何よりも大切です。実力ある担当者であれば、売却のタイミングを迷っている場合にも適切なアドバイスをくれるでしょう。

現在は金利は過去最低レベルの状態となっているので、ローンを組んでマンション購入をしたい人にとってまさに買い時といえます。

一方で、売買金額は過去最高レベルに高い状況でもあり、売り手にとっても好機といえるでしょう。

各不動産の条件や、売り手・買い手の事情もそれぞれ異なりますので、自分自身の状況にあったタイミングをファイナンシャルプランナーなど専門家に相談し、見極めましょう。

今後の価格だけでなく、今知りたい人、詳しく比較したい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】マンション査定サイトおすすめ10選比較ランキング!

マンション価格に関するよくある質問

まとめ

マンション価格はコロナ禍の影響下にあっても上昇を続けています。しかし、あらゆる世界情勢の影響を受け、今後は価格が高騰し続けるエリア、価格が横ばいとなるエリア、価格が大幅に下落するエリアの3つに分かれる可能性があると見られています。

マンションを購入・売却したり、不動産投資での収益化を検討している場合も、今後のマンション市況を注意深く見守っていく必要があるでしょう。

これからマンションを購入するなら、将来も資産価値が認められる物件を選ぶことが大切です。売却する場合には、査定額を参考に売却のタイミングをしっかりと見極めましょう。

所有するマンションの売却価格を知りたいなら不動産一括査定サービスがおすすめ

「マンションが今ならどれくらいで売れるか手っ取り早く知りたい」という人は、不動産一括査定サービスを利用するのがおすすめです。

一括査定サービス利用者が選んだおすすめサービスTOP3

※クラウドワークス、クロスマーケティング調べ(2021/4/9~2021/4/13実施 回答数380人)

こちらは、サービス利用者のアンケート結果による「おすすめの不動産一括査定サービスTOP3」です。実際の利用者の声とマイナビニュース 不動産査定ガイド運営の知見が合わさったできたランキングですので、ぜひ参考にしてください。

なお、不動産一括査定サービスは、それぞれ対応するエリアや提携する不動産会社が異なるため、1つだけでなく複数のサービスを利用することをおすすめします。

次の記事ではより多くのサービスを含めたランキングや「査定結果の満足度TOP3」や「親族・友達におすすめしたいTOP3」などカテゴリ別にもランキングを紹介しています。さらに詳しく知りたい方は読んでみてください。

宅地建物取引士・管理業務主任者・不動産コンサルタント・不動産プロデューサー。不動産業界10年以上の専門家。物件調査、重説作成・説明などの実務経験が豊富。特に土地の売買、マンション管理に精通。大阪を中心に活動をおこなっている。

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。

・https://www.rosenka.nta.go.jp/

・https://www.retpc.jp/chosa/reins/

・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。