2022年11月4日、東京理科大学は、曲面に貼り付けることができ、壁面せん断応力と流れ方向を同時に計測できる小型で薄型のフレキシブルなシート型センサの開発を発表した。このセンサは、どのようなものだろうか。また、なぜ開発したのだろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。

理科大が開発した極薄シート型流れセンサとは?

理科大の元祐昌廣教授らの研究グループは、曲面に貼り付けることができ、壁面せん断応力と流れ方向を同時に計測可能な小型で薄型のフレキシブルなシート型センサを開発した。

では、理科大はなぜこの極薄シート型流れセンサを開発したのだろうか。

近年、温室効果ガスの排出抑制は世界中で喫緊の課題だ。その温室効果ガスの主要な排出源としては、エネルギー業界や運輸業界がある。その温室効果ガス排出を抑制するためには、ガスタービンや航空機用エンジンなどの流体機械の効率を向上させることが重要で、その効率を上げる方法の1つとして、表面での流体のはく離を抑制することが挙げられる。

流れのはく離は、曲面、特に複雑な3次元構造を持つ部品の周辺で発生しやすい。また、はく離した流れは非常に複雑なもので、はく離を伴う流れを正確に予測するのは、数値シミュレーション技術の予測精度が発達した現在でも難しいという。さらに、壁面近傍(100μm未満)の流れや壁面せん断応力を簡単に計測できるセンサも、未だ開発されていないのが実情だ。

そこで理科大は、壁面近傍のはく離の計測をすべく、流れへの影響を最小限に抑える超小型・薄型かつ小面積での計測が可能なMEMS(Micro Electro Mechanical System)の技術を活用した極薄シート型流れセンサを開発したのだ。

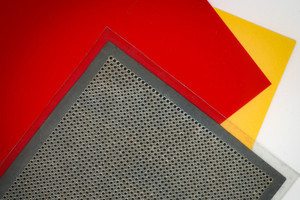

この極薄シート型流れセンサは、厚さ数十μmの黄色ポリイミド基板の上に、壁面上の流れの向きと壁面せん断応力を計測する複数のセンサを統合した計測デバイスだ。中央の直径1mmのヒーターの熱損失から壁面せん断応力を測定し、その周囲に設置された3対の温度センサアレイで流れの方向を測定することができる。なお、ヒータと温度センサアレイの設計を最適化するために数値シミュレーションを実施している。

研究グループは、この開発したセンサを評価するため、風洞実験を実施。マッハ数0.1〜0.5に相当する30m/sから170m/sの速度で、壁せん断応力と流れ角を測定した。その結果、ヒーター出力は壁面せん断応力の3分の1乗に比例する傾向が、また、対向する2つの温度センサ間の温度差を表すブリッジ出力は、流れ方向に依存して正弦波状に変化することが確認されたのだ。

そして、この極薄シート型流れセンサの応用範囲は広範囲で、ポンプ・送風機・圧縮機・タービンなどの各種流体機械の計測に利用可能。曲面上で3次元的に発生するはく離を計測することが可能になるという。

なお、同研究成果は、2022年8月12日に国際学術誌『Micromachines』にオンライン掲載されている。

いかがだっただろうか。この極薄シート型流れセンサで注目したいのは、従来実現していなかったセンサを開発したこと、そして、壁面近郊で流れへの影響を最小限に抑えた計測ができること。これらの実現により、超小型・薄型・小面積・フレキシブル・貼り付け可能などの特性を持たせることができたのだ。

地味に感じる内容かもしれないが、非常に重要で素晴らしい開発だと感じる。理科大では、同じ原理を使った液体流れを計測するセンサや、ヒトに貼り付けるセンサの開発も行っており、今後、ヒトから流体機械まで幅広い対象の物体表面流れの計測を実施する予定だという。