早稲田大学(早大)と東洋大学の両者は8月23日、これまで野外観測で雨水からしか検出されていなかった「大気中マイクロプラスチック」(AMPs)が雲水中にも含まれていることを確認し、その存在量と特徴を解明することに成功したと共同で発表した。

同成果は、早大理工学術院の大河内博教授、同・理工学術院の王一澤大学院生、東洋大 理工学部応用化学科の反町篤行教授、パーキンエルマージャパンの共同研究チームによるもの。詳細は、自然環境に関する全般を扱う学術誌「Environmental Chemistry Letters」に掲載された。

風速の強い自由対流圏は、主要な大気汚染物質の長距離輸送経路と考えられている。実際、AMPsも自由対流圏エアロゾルから検出されており、同圏を通じて極域に輸送されていることが先行研究からわかっている。極域生態系は脆弱であるため、大量のAMPsが輸送されてしまうと重大な環境破壊が起きる危険性がある。

またAMPsは、紫外線の強い上空では劣化が速まり温室効果ガスのメタンやCO2を放出したり、雲凝結核や氷晶核として雲形成を促進する可能性も指摘されている。

これまでの野外観測では雨水からAMPsが検出されていた。本来、プラスチックは疎水性だが、紫外線により劣化したり有機汚染物質や重金属が表面吸着すると親水性になることが指摘されている。しかし、これまでは雲水中にAMPsが含まれていることは野外観測により実証されていなかった。

そこで研究チームは今回、雲水中のAMPsの存在を確かめてその特徴や起源を解明するため、自由対流圏に位置する富士山頂(標高3776m)、大気境界層に位置する富士山南東麓(標高1300m)、丹沢大山山頂(標高1252m)で、2021~2022年に雲水44試料を採取して分析することにしたという。

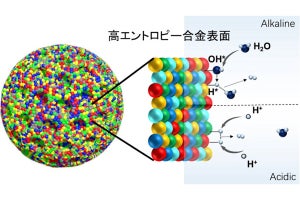

その結果、3地点の試料から合計70個、9種類のAMPsが検出されたとした。さらにPM2.5と比較すると、雲水では「ポリエチレンテレフタレート」、「ポリアミド6」、「ポリカーボネート」など、カルボニル基を有するポリマーが多く、本来はカルボニル基を有さない「ポリプロピレン」(PP)では紫外線劣化が進行したものが多いことが判明した。

形状は破片状が多く、平均濃度は3地点で6.7~13.9(個/L)であり、実粒径は7.1~94.6マイクロメートル(μm)だったほか、後方流跡解析により、自由対流圏の雲水中AMPsの起源として海洋マイクロプラスチックの飛散および輸送が重要である可能性が示されたとした。

-

雲水中AMPsの個数濃度とポリマー組成(PE:ポリエチレン、PP:ポリプロピレン、PE/PP:エチレンプロピレン共重合体、PUR:ポリウレタン、PA:ポリアミド6、PC:ポリカーボネート、AR:アクリル樹脂、EP:エポキシ樹脂)(出所:早大Webサイト)

また、μFTIRATRイメージング法によるAMPs計測手法が開発され、最小粒径で2μm程度までの計測が実現。さらに、AMPs劣化度評価と共に劣化度を考慮したAMPs専用データベースを新たに構築したという。作業効率と定量精度向上のために最終ろ過面積(Φ4mm)の22.4%計測が標準とされ、低濃度試料分析では最終ろ過面積がΦ1mmに絞られ全面積70%以上の計測を可能としたとする。

今回の研究により、カルボニル基を有するAMPsが雲水中に濃縮されていることが判明。それにより、カルボニル基を有する汎用プラスチックのみならず、本来は親水基を有しないポリエチレン、PPなども紫外線劣化が進行することで、カルボニル基や水酸基などの親水基を有し、モデル研究による想定以上に雲凝結核や氷晶核として機能している可能性が高いことが解明された。

AMPsの雲形成能が高ければ、太陽光をより散乱して放射収支に影響を及ぼすと同時に、降雨量分布を変化させ、気候変動に関与している可能があるほか、気候変動のみならず健康リスクも懸念されるとした。

雨水はすべての陸水の源だが、雲水にAMPsが含まれていれば「プラスチックの雨」が地上に降り注ぐことになる。すなわち、AMPsを空気から直接的に肺に取り込むだけではなく、雨水として地上に降り注ぐことにより水源が汚染され、陸水を利用する農業や畜産業を通じて体内摂取量を増大させ、健康リスクを高める可能性があるとした。今後、AMPsの存在量とその環境および健康リスクについての知見をさらに集積することが重要となるとする。

それに加えて今回の研究では、国内山間部3か所で雲水の採取が行われたが全容解明にはほど遠い状況だという。全世界における高所山岳域、航空機を用いた陸域および海洋の雲水中AMPsの実態解明が必要であり、国際ネットワークの構築が喫緊の課題といえるとする。

一方、AMPsの紫外線劣化に伴うメタンやCO2放出量の実測およびモデル研究はほとんど行われていない。AMPsが地球温暖化に影響するのか地球冷却化に影響するのは未解明であり、地球温暖化の将来予測において不確実性を増大させている可能性があるとした。