大阪公立大学(大阪公大)は7月25日、主に東南アジアで栽培され、スパイスや漢方薬として使用されているショウガ科の熱帯植物「ケンチュール」の抗がん効果について、細胞実験と動物実験で検証し、ケンチュールからの抽出物およびその主要活性成分が、細胞レベル・動物レベルでがん細胞の増殖を有意に抑制することを明らかにしたと発表した。

同成果は、大阪公大大学院 生活科学研究科の佐々木裕太郎大学院生、同・小島明子准教授らの研究チームによるもの。詳細は、科学全般を扱うオープンアクセスジャーナル「Heliyon」に掲載された。

今や日本人の2人に1人が罹患するとまでいわれ、実際に死因の第1位となっている「がん」。その罹患者数および死亡者数は年々増加の一途を辿っている。がんの死亡率を低下させるためには、まず発症を予防することが重要だとされる中、がんの発症予防と食生活には関連性が認められており、植物性食品についてもその抗がん効果に近年注目が集まっているとする。

食することで人体に好影響をもたらす植物は多く存在しており、ケンチュールもその1つだ。主にインドネシアなどの東南アジアで栽培され、その根茎が料理のスパイスや漢方薬として使用されており、抗炎症作用や抗酸化作用などの生理作用が確認されている。しかし、ケンチュールの抗がん効果については不明だったことから、研究チームは今回、マウス由来の「エールリッヒ腹水がん細胞」(EATC)を用いた細胞実験と、EATCを腹腔内投与し作製した担がんモデルマウスを用いた動物実験で、その効果を検討したとする。

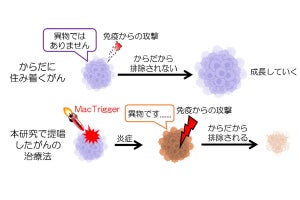

分析の結果、ケンチュールの抽出物およびその主要活性成分である「Ethyl p-methoxycinnamate」(EMC)は、細胞レベル・動物レベルでがん細胞の増殖を有意に抑制することが判明。またその作用メカニズムにおいては、「ミトコンドリア転写因子A」(TFAM遺伝子)の発現量減少にEMCが関与していることが確認されたとしている。なおTFAM遺伝子とは、細胞内でエネルギー産生に関わる小器官ミトコンドリアのDNAの遺伝子発現を安定化させる作用を有する遺伝子だ。

研究チームによると、これまでの研究で、TFAM遺伝子ががん細胞の増殖に重要であることは理解されていたが、食品成分による抗がん効果におけるTFAM遺伝子の関与については解明されていなかったことから、今回の研究成果はその点において画期的だという。

さらに、TFAM遺伝子発現量の減少は、ミトコンドリアの機能障害を誘発するのではなく、細胞周期調節因子の「CyclinD1」と「p21」の発現を制御することによって、DNA合成準備期(G1期)からDNA合成期(S期)への移行を阻止していることが解明されたとする。

-

EMCによる抗がん作用メカニズム。EMCはH-ras遺伝子の発現を低下させ、c-MycのSer62でのリン酸化を抑制。その結果、c-Mycの転写活性が低下し、c-Mycの標的遺伝子であるTFAM遺伝子の発現が低下する。TFAM遺伝子の発現低下はCyclin D1の発現低下とp21の発現上昇を誘導し、細胞周期のS期への進行を阻害する。(出所:大阪公大プレスリリースPDF)

今回の研究成果により、ケンチュール抽出物およびその主要活性成分であるEMCによる抗がん作用が確認された。研究チームは今後、関連分野の研究進捗により、TFAM遺伝子が抗がん効果を示す新しいマーカーとなることが大いに期待されるとしている。