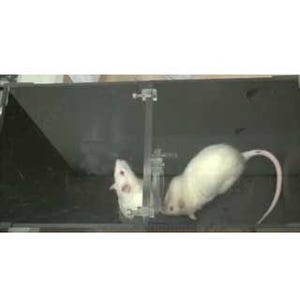

具体的には、30分間の低強度運動(分速7.0m、週5日)を4週間、健康なマウスに課した後に、救助行動試験を用いて共感性の評価を実施。その結果、運動介入は救助行動(ドアを開ける行動)を早期に表出させることが明らかとなり、共感性を高める上で低強度運動が有用であることが見出されたという。

また、共感性の向上と同時に、島皮質内のBdnf mRNA量が高まること、BDNF量とその調節に働く「Fndc5」の発現量に相関関係があることも確認されたほか、miRNA発現の網羅的な解析から、Fndc5を制御するmiR-486a-3pが島皮質内で増加すること、miR-486a-3p発現と救助行動に相関関係があることも明らかにされた。

これらの結果から、低強度運動は、島皮質内のmiR-486a-3p/Fndc5/BDNF経路の上方制御を通じて、共感性を向上させる可能性が示唆されたという。

なお、研究チームでは今後、今回の成果を踏まえ、共感性の向上に最適なライフスタイルの検討、miRNAの投与やBDNFの制御による影響の検討を通じて、共感性の醸成に資する新たな処方の開発や、学校教育における体育授業やスポーツ活動の価値の再考などにつながることが期待されるとしている。