東京工業大学(東工大)は、同大の研究グループらが、結晶欠陥密度をシリコン(Si)ウエハーレベルまで低減した高品質単結晶Si薄膜を、これまでの10倍以上の成長速度で作製することに成功したことを発表した。

この成果は、東工大 物質理工学院 応用化学系の伊原学教授、長谷川馨助教、早稲田大学理工学術院の野田優教授との共同研究によるもので、2月15日、英国王立化学会ジャーナル「CrystEngComm」 に掲載された。

単結晶Si太陽電池は、薄型化によって原料コストを大幅に低減できるほか、フレキシブル化、軽量化による用途の拡大、設置コストの低減も期待できる。また、化学的気相法(CVD)を用いたエピタキシー、電気化学的エッチングによる2層の多孔度の異なるナノ構造を有するポーラスシリコンを用いた、リフトオフ(剥離)による単結晶Si薄膜太陽電池も注目されている。

同電池の技術的な課題として、Siウエハーレベルの高品質なSi薄膜を形成すること、容易にリフトオフ可能なポーラス構造を持っていること、成長速度とSi原料収率を大幅に向上させること、リフトオフ後の基板を無駄なく利用できることが挙がっている。特に、ウエハーレベルの品質を実現するには、ポーラスシリコン上に成長する結晶薄膜の品質を支配する主要因を明らかにし、制御する技術を開発する必要があった。

東工大伊原研究室では、ランプヒーターの高速走査により膜のみを高温熱処理及び再結晶化する手法を有し、表面熱履歴の制御による高結晶化の技術蓄積を持つ。帯域加熱は短時間での処理であり、大面積化にも対応可能な手法である。平滑なSiO2で挟み込む構造を作り、高速の帯域加熱を行うことで、アモルファスSiを短時間で溶融再結晶化し、単結晶Siを生成することに成功していた。この結晶成長では、SiO2/Siの固液界面にて安定結晶面が存在しメルト/固化の過程の局 所的な安定性によって(100)配向し、"高速、シード無しの処理"でも単結晶Si膜の形成が可能となったと報告していた。

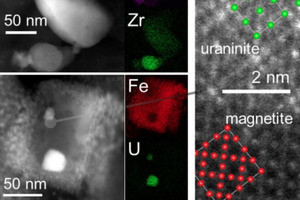

さらに、同技術をポーラスシリコン基板の処理に適用し、処理条件をよりマイルドにすることで、表面のみの構造変化を可能とするゾーンヒーティング再結晶化法(ZHR 法) を開発した。これにより、容易にリフトオフ可能な構造と成長に必要な構造変化の両立が可能となった。しかし、これらの構造変化と成長するSi薄膜の品質との関係は明らかではなかった。

また、単結晶 Si 薄膜製造においてボトルネックとなるのが、成膜速度とSi薄膜へのSi の原料収率である。早大の野田研究室では、原料Siを通電加熱で蒸発させる物理蒸着(PVD)において、原料温度をSiの融点(1414℃)よりはるか高温(2000℃)にすることで高いSi蒸気圧を得られ、毎分10μmでSiを堆積できる急速蒸着法(RVD)を開発した。

今回の成果は、ZHRの技術によって、リフトオフ法の技術課題であるSiウエハーレベルの高品質なSi薄膜を形成すること、容易にリフトオフ可能なポーラス構造を持っていること——が実現できた。さらに、RVD法によって成長速度とSi原料収率を大幅に向上させることが可能であり、リストオフ後の基板をRVDの蒸発源として利用すれば、リフトオフ後の基板を無駄なく利用できるようになった。

この成果により、リフトオフ法に用いるポーラスシリコン上に高速成長させる際の結晶としての品質向上の主要因を明らかにするとともに、その制御に成功した。今後は、より太陽電池性能に直結する薄膜のキャリアライフタイムの測定および、実際に太陽電池を作製し、技術の実用化を目指す。また、30%超の効率を持つタンデム型太陽電池用の低コストボトムセルとしての利用も検討するということだ。