米Freescale Semiconductorは米テキサス州ダラスにて4月8日~10日にFTF(Freescale Technology Forum)を開催し、これに合わせて多くの新製品を発表したが、この中でインテリジェンス・バッテリ・センサとQorIQの新製品に関する説明が4月14日に日本法人であるフリースケール・セミコンダクタ・ジャパンにて開催された。

まずインテリジェンス・バッテリ・センサに関して(Photo01)。もともとバッテリセンサのマーケットは次第に拡充しつつあるが、面白いのは電気自動車(EV)などは全体の中でほんの5%程度だとしている(Photo02)。

|

|

|

|

Photo01:遠藤千里氏(アナログ&センサ製品本部 本部長)。胸につけておられるリボンは、マレーシア航空MH370便の失踪で、Freescaleの社員20名の安否も不明であり、Freescale社員一同は無事を祈っている、という姿勢を表すものだという |

Photo02:では大きいのは? というとESS(Energy Storage System)で要するに家庭や事業用の2次電池。UPSも馬鹿にならない割合となる |

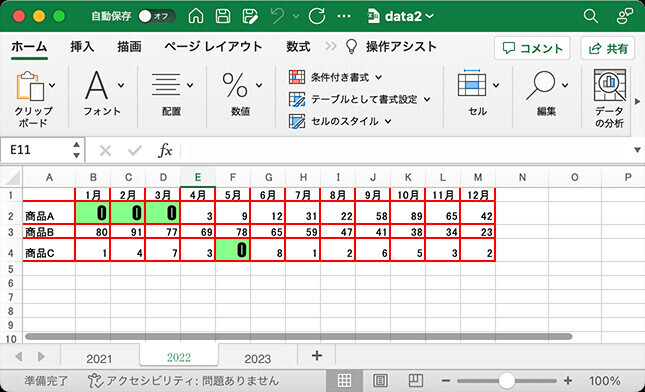

説明された遠藤氏によれば、EVなどよりも最近はアイドリングストップ向けのニーズも多いとか。アイドリングストップ中もカーナビやらエアコンやらといったものを止める訳には行かないので、最近はセカンドバッテリを搭載することが多いが、こうした用途向けとか、あるいは欧州では鉛を使わない方向で動いているため、従来の12Vの鉛蓄電池に代わって14VのLi-Ion電池に切り替えという需要は大きく、こうした用途には精密なバッテリセンサが必要とされている。

そのバッテリセンサであるが、一般的にバッテリの状態は電圧・電流・温度の3つのパラメータを基に計算する事ができる(というか、それしか方法がない)。なのでこの3つを正確に測定する必要があり、次いでこれを基に計算(これが結構複雑だったりする)する必要がある。そこで、これを1チップ化してしまうことで、最終的な計算結果としてのSoC/SoH/SoFといったパラメータだけをを上位システムに返すというのが、今回の「MM9Z1638」である。

そのMM9Z1638であるが、構造はちょっと面白い(Photo04)。まずパッケージは1チップだが、内部はS12ZとCANコントローラを搭載したデジタル部、それとADCにLIN PHYを統合したアナログ部という2つのダイから構成される。デジタル部は「0.18μmのCMOS」(遠藤氏)で、アナログ部はBiCMOS構成である。既に同社はアナログ部まで全部1つのダイに納めたS12 MagniVという製品を持っているが、こちらは耐圧が最大でも40Vまで。一方今回のセンサは、製品要件的に52Vまでの耐圧が求められる関係で、高電圧に強いBiCMOSでアナログ部を構成したという。CANへの対応は、従来車載向けだとLINで接続する事が多かったが、より通信頻度を高くしたいというニーズがあり、これに応えたものだとか。ただしPHYが別なのは、Photo02の上側グラフから判る通り、かならずしも車載向けばかりではない(というか、CANを利用しないニーズの方が多い)ということを考慮したそうだ。

搭載されるコアは同社の16bit MCUであるS12シリーズのS12Zであるが(Photo05)、16bitといいつつALUとかDatabusは全部32bit幅であり、プログラムこそ16bitなものの扱うデータは32bitを前提とした強力なものである。

既に評価基板やリファレンスデザインなども提供開始されており、製品そのものも既に量産を開始しているとのことである(Photo06)。

|

|

|

Photo06:自動車向けの場合、機能安全も考慮する必要があるが、顧客へのヒアリングの結果としてはASIL-B程度で十分だとか。といってもASIL-Bを取得するのに必要となるドキュメント量は結構膨大であり、こうしたものの提供も用意しているとする |

次が「QorIQ LS2」の発表である(Photo07)。Layerscapeアーキテクチャそのものは2012年のFTFで明らかにされ、2013年10月にはCortex-A7コアを搭載したQorIQ LS1も発表されているが、今回発表されたのはCortex-A57を搭載したものである(Photo08)。

このLayerScape世代の性能差を機能別に示したのがこちら(Photo09)。これはPowerQUICC III世代の性能を1とした場合の相対性能だが、Layerscapeではすべての性能を大幅に引き上げた、としている。

具体的な内部構造はこちら(Photo10)で、8コア及び4コア品が用意される。アプリケーションから見ると、OpenFlow対応を含めた様々な機能がAPIとして見える形になっており、Cベースで容易にこれらを呼び出したり、あるいは組みあわせて新しいサービスを構成したりという事が可能とされる。

これにあわせて、既存のQorIQ Tシリーズも製品が拡充された(Photo12)。まずはT1014及びT1024で、こちらはローエンドの1/2コア製品という位置づけになる(Photo13)。一方のT4080はT4000シリーズのエントリという扱いになる(Photo14)。

|

|

|

|

Photo12:QorIQ LSはあくまでも今後の製品ということで、当面はARMコア製品がメインになる模様。ちなみに先のプレスリリースによれば、ARMコアを利用した製品の詳細なロードマップは今年末に公開予定らしい |

Photo13:機能限定版のT1013/T1023は、若干機能を抑え、かつピンコンパチを省いたもので、その分お安いとか |

今回PowerPCベースのLayerScape製品ではなくTシリーズとして発表したのは、「既存の製品との互換性がある、ローエンド製品を顧客から求められて提供した」という事であって、PowerPCベースのLayerscape製品はまた改めて、という事だそうだ。