理化学研究所(理研)は1月8日、スウェーデン・カロリンスカ研究所との共同研究により、新しいタイプの抗うつ薬として注目される「ケタミン」が、「セロトニン1B受容体」の活性を"やる気"に関わる2つの脳領域で上昇させることを、サルを対象としたPET(Positron Emission Tomography:陽電子放射断層画像法)によって明らかにしたと発表した。

成果は、理研 ライフサイエンス技術基盤研究センター 生体機能評価研究チームの尾上浩隆チームリーダー(イメージング機能研究チームのグループディレクター兼任)、同・山中創特別研究員らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間1月8日付けで米オンライン科学雑誌「Translational Psychiatry」に掲載された。

うつ病の原因の1つとして現在考えられているのが、強いストレスなどにより脳内の神経伝達物質である「セロトニン」の濃度が低下してしまうというものである。その考えに基づき、現在では脳内のセロトニン濃度を高める薬として、セロトニンの再取り込みを阻害する薬が抗うつ薬として広く使用されている。

ただし、薬を毎日服用しても治療効果が現れるまでに数週間以上の時間を要し、さらに吐き気や神経過敏などの副作用も見られることから、うつ病患者の回復を遅らせたり、自殺のリスクを高めてしまったりする要因にもなるという課題があった。

近年の研究から、麻酔・鎮痛などに使用されているケタミンが、低用量の投与で2時間以内に抗うつ作用、つまり即効性を示し、さらにその効果が数日間も持続すること、つまり持続性があることが報告されるようになり、既存の抗うつ薬では効果が低いうつ病の患者にも治療効果が認められたことから、新しいタイプの抗うつ薬として期待されている。

脳内の主要な興奮性神経伝達物質として知られている「グルタミン酸」は、記憶や学習などの脳機能に深く関わっている。ケタミンは、そのグルタミン酸受容体の1つであり、イオンチャネルタイプの「NMDA型」受容体に作用する仕組みを持つ(もう1つの受容体「AMPA型」もイオンチャネルタイプ)。

ただし、これまでのところ、ケタミンのうつ病に対する作用メカニズムについては、マウスなどのげっ歯類を用いた研究が行われているのみで、実は不明な部分が多かった。特に、霊長類を対象とした研究はほとんど行われていない状態で、ヒトに近い哺乳動物におけるケタミンのセロトニン神経系への影響は不明なままである。

セロトニンによる神経伝達は、ニューロン(神経細胞)同士を接続する「シナプス」に存在する「セロトニン受容体」を介して行われる。セロトニン受容体は複数種あり、セロトニン1B受容体もその1種で、うつ病に関係することが知られていた。そこで研究チームは今回、セロトニン1B受容体に特異的に結合するPETプローブ「[11C]AZ10419369」(PETで測定するためのγ線を放出する質量11の放射性同位体炭素で標識した薬剤(分子))を新たに合成し、ケタミンがセロトニン神経系に及ぼす影響を調べることにしたというわけだ。

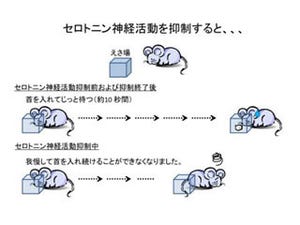

研究チームは、[11C]AZ10419369を用いて4頭のアカゲザルで脳のPET撮影を実施。その結果、ケタミンの投与により、前脳にある「側坐核」と大脳基底核の一部である「腹側淡蒼球」において、4頭のアカゲザルそれぞれにおける[11C]AZ10419369のセロトニン1B受容体への結合上昇が見られ、脳の2つの領域でセロトニン1B受容体の活性が有意に上昇していることが発見された(画像1・2)。この2つの脳領域は、"やる気"つまりモチベーションを作り出す領域であり、うつ病に関連が深いと考えられている神経回路の一部だ。

なお、4頭のアカゲザルそれぞれにおける[11C]AZ10419369のセロトニン1B受容体への結合上昇の度合いは、右脳・左脳の両方に同等に見られた形だ。そのため画像1と2は、中央点線左側に上昇度合いを右脳・左脳で平均した解析結果画像と標準化したアカゲザルの脳のMR画像を重ねたものを示し、解剖的な位置をわかりやすくするため、中央の点線右側にMR画像だけが示されている。

次に、この2つの脳領域でのセロトニン1B受容体が、ケタミンの抗うつ作用と関係しているかどうかが調べられた。これまでのマウスやラットを用いた実験から、グルタミン酸受容体のもう1つのタイプであるAMPA型受容体の機能(ニューロンを脱分極して興奮させるなど)を阻害する「NBQX」を前投与すると、ケタミンの抗うつ作用が失われることがわかっている。

側坐核と腹側淡蒼球において、ケタミン投与によりセロトニン1B受容体の活性が有意に上昇することから、NBQXを前投与したアカゲザルにおいて、ケタミン投与の効果に変化が生じるかどうかが調べられた。すると活性の上昇は遮断され、コントロールと同程度の活性しか認められなかったのである(画像3)。

以上の結果から、この2つの脳領域におけるケタミンのセロトニン1B受容体への作用が、ケタミンの抗うつ作用のメカニズムに重要な役割を持っていると考えられたということだ(画像4)。なお、ケタミンがNMDA型グルタミン酸受容体に作用した後に、AMPA型グルタミン酸受容体に作用することは知られていたが、今回の研究により、ケタミンが側坐核と腹側淡蒼球においてセロトニン1B受容体の活性を上昇させる、という新たなメカニズムが想定されることとなった。また、ケタミンはグルタミン酸性シナプスに作用するだけではなく、セロトニン神経性シナプスに作用することが示唆されたのである。

ケタミンは新しいタイプの抗うつ薬として可能性があることが期待されているところだが、大きな欠点としては薬物依存性がある点が挙げられる。そのため、日本ではうつ病患者への投与は認可されていないのが現状である。しかし、ケタミンの抗うつ作用とセロトニン1B受容体の関連性が示されたことから、今回の成果が即効性と持続性を持つ新しいタイプの抗うつ薬の開発に応用されることが期待できると研究グループではコメント。

また、今回用いられた脳内のセロトニン1B受容体のPETによるイメージングは、うつ病の画像診断にも応用できる可能性があるという、副産物的な応用も開発された形だ。さまざまな疾患に応じたPETプローブの開発と、それを使った分子イメージング手法による疾患関連分子の動態解析は、創薬・診断技術開発の基盤となるライフサイエンス技術として、今後の発展が期待されるとしている。