産業技術総合研究所(産総研)は4月24日、農業環境技術研究所(農環研)と沖縄県農業研究センター(沖縄農研)と共同で、大豆の難防除害虫である「ホソヘリカメムシ」(画像1)が環境土壌中の殺虫剤分解細菌を取り込んで体内に共生させることにより、「殺虫剤抵抗性」を獲得し得るという現象が発見されたと発表した。

成果は、産総研 生物プロセス研究部門 環境生物機能開発研究グループの菊池義智研究員及び同生物共生進化機構研究グループの深津武馬研究グループ長、農環研 生物生態機能研究領域の早津雅仁研究員、同多胡香奈子研究員、沖縄農研 病害虫管理技術開発班の永山敦士研究員らの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間4月24日付けで「米科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences USA:PNAS)」オンライン版に掲載された。

近年、気候変動や人口増加による世界的な食糧難が懸念される中、環境負荷や残留農薬の問題はあるものの、食料の安定供給のために殺虫剤の重要性はますます高まっている。また、マラリアを媒介するハマダラカや睡眠病を媒介するツェツェバエなど吸血性衛生害虫や、シロアリやゴキブリなどの家屋害虫の防除にも殺虫剤の使用は必要不可欠だ。

一方で、単一の殺虫剤を連続使用すると、しばしば殺虫剤抵抗性の害虫が出現することが古くから知られていた。ある害虫の正常な集団の大多数を殺すだけの量の殺虫剤に耐える能力が特定の害虫系統に観察されたとき、これを殺虫剤抵抗性が発達したと判断する。その機構としては薬物排出機構の強化、殺虫剤標的(酵素や受容体など)の構造変化、解毒能力の向上などがある形だ。

現在までにダニなども含めた、約500種類の農業害虫、衛生害虫、家屋害虫などにおいて、何らかの殺虫剤に対する抵抗性が報告されており、大きな問題となっている。

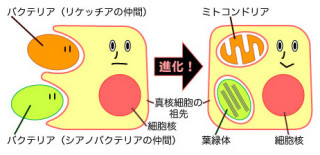

抵抗性の機構としては、解毒能力の向上や薬物排出機構の強化、殺虫剤標的(酵素や受容体、タンパク質など)の構造変化などさまざまな事例が報告されているが、いずれも昆虫自身の遺伝子で規定される性質であるというのが従来の常識であった。

多くの害虫がその体内に共生微生物を保有しているため、共生微生物が宿主害虫の殺虫剤抵抗性に影響を及ぼす可能性は指摘されていたものの、これまでは実証されていなかったのである。

殺虫剤抵抗性害虫の出現は、医療現場における多剤耐性病原菌の問題と同様に、殺虫剤を開発する人類と抵抗性を発達させる害虫との「終わりなき戦い」といえよう。新しい殺虫剤の開発には多大なコストと時間がかかるため、抵抗性の発達を未然に防ぐことはきわめて重要であり、そのためには抵抗性発達の機構を理解することが最重要課題となっている。

これまで産総研は、昆虫の体内に共生する微生物が有する高度な生物機能に着目し、さまざまな研究に取り組んできた。近年は、多くの難防除害虫が含まれるカメムシ類に着目して研究を展開させてきたが、その過程で大豆の害虫として知られるホソヘリカメムシ(画像1)がユニークな微生物共生系を持つことを見出している。

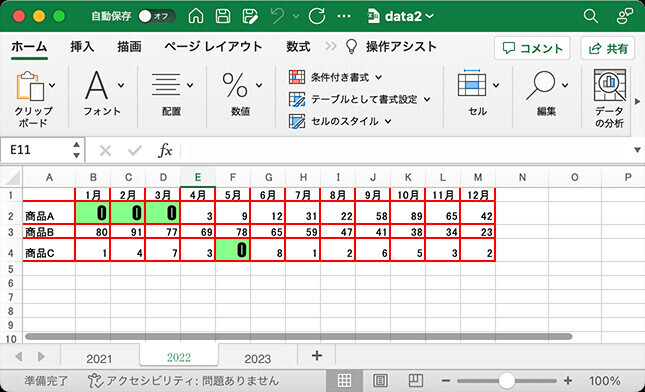

ホソヘリカメムシの消化管(画像2Aの矢印)には「盲嚢(もうのう)」と呼ばれる袋状の組織が多数発達しており(画像2Aを拡大したのが画像2Bで、その矢頭部分が盲嚢)、その中で共生しているのが「バークホルデリア」という細菌だ(画像2Cの蛍光色素で染色されているものがすべて同細菌で、ぎっしりと詰まっている)。

バークホルデリアは、プロテオバクテリア門に属するグラム陰性細菌の1種である。土壌に普通に見られる細菌グループで、多くは植物根圏に生息している形だ。この中で一部の系統がカメムシに共生する。

調査を進めた結果、ほとんどの昆虫類では「共生細菌」(昆虫の体内に生息し、宿主昆虫の成長と繁殖に寄与する細菌)は母から子へと直接伝えられる「垂直伝達」だが、ホソヘリカメムシでは、幼虫が環境土壌中に生息するバークホルデリアを毎世代新たに取り込んで共生する「環境獲得」であることが解明された。

農環研では、微生物を利用した農地改良や環境浄化を目的として、土壌微生物の持つ多様な機能の研究を行っている。微生物が持つ有用な機能の1つが、殺虫剤を含む化学物質の分解や浄化だ。これまでに農環研により、さまざまな殺虫剤分解性の細菌が単離、同定されてきたが、その中にバークホルデリアも多数含まれていた。

今回の成果は、産総研における共生微生物の研究蓄積と、農環研における殺虫剤分解菌の研究蓄積を基に、それらを有機的に統合、発展させることにより得られたものである。また、沖縄農研が中心となって、カメムシ野外集団における殺虫剤分解菌の感染実態が調査された。

「フェニトロチオン」は世界中で広く使われている殺虫剤の1つで、有機リン系化合物である。この殺虫剤は昆虫の「アセチルコリンエステラーゼ活性」を阻害することにより殺虫作用を示す。農耕地や街路樹、ゴルフ場あるいは住宅などで害虫の駆除に広く使用される。また、海外では公衆衛生を目的としても広く用いられている具合だ。

そして、これまでに、さまざまな土壌細菌がフェニトロチオンを分解して炭素源として利用できることが報告されてきた。フェニトロチオンの一部は大気中に放出されて光分解を受けるが、大部分は土壌中で微生物により分解されてしまう。

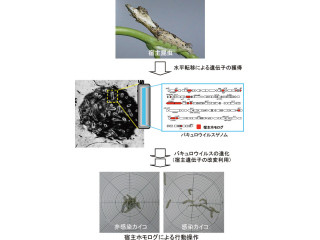

微生物による加水分解により、フェニトロチオンは昆虫にとってほぼ無毒の「3-メチル-4-ニトロフェノール」となり、その後複数のステップを経て炭素源として利用される(画像3)。そのほかにも、「アミノフェニトロチオン」や「フェニトロオキソン」を中間代謝物とするケースなど、分解経路は複数が存在する形だ。

フェニトロチオン分解菌は農耕地の土壌中に低頻度で存在しているが、フェニトロチオンの連続散布によりその密度が増加する。その理由は、フェニトロチオン分解菌の多くが、この殺虫剤の分解産物を栄養源(主に炭素源)として利用することが可能だからだ。

つまり、フェニトロチオンの散布は分解菌にとっては食物の大量投入に等しく、フェニトロチオンを連続散布した農耕地土壌においてはしばしば分解菌の劇的な増加が観察される。このような土壌密度の増加を分解菌の「集積」と呼ぶ。

ホソヘリカメムシの共生細菌バークホルデリアは環境土壌中に普通に生息しており、幼虫が成長過程で経口的に取り込むことによって、毎世代新たに共生関係が成立する。

バークホルデリアと共生させたカメムシは、共生させなかったものに比べて体のサイズや産卵数が大幅に増加することから、バークホルデリアは宿主カメムシの栄養代謝において重要な役割を果たしているものと考えられる。

いくつかの地域の農耕地の土壌やそこに生息するカメムシ類からバークホルデリアの分離・同定を行ったところ、土壌から分離されたバークホルデリアの中にわずかながらフェニトロチオンを分解する菌株が含まれていた(画像4)。

次に、これらのフェニトロチオン分解性バークホルデリア(フェニトロチオン分解菌)とフェニトロチオンを分解できないバークホルデリア(非分解菌)をそれぞれホソヘリカメムシに感染させて、宿主への影響の比較を実施。

その結果、フェニトロチオン分解菌に感染したホソヘリカメムシと非分解菌に感染したホソヘリカメムシの間で、共生細菌の定着率、宿主の生存率、成長速度、体のサイズなどに有意な違いは見られなかった形だ。

しかしフェニトロチオン分解菌に感染したホソヘリカメムシでは、非分解菌に感染したホソヘリカメムシに比べて、フェニトロチオンへの抵抗性が大幅に増大していた(画像5・6)。これらの結果は、共生細菌の感染によって宿主カメムシが殺虫剤抵抗性を獲得したことを明確に示している。

|

|

|

|

フェニトロチオン処理した場合のホソヘリカメムシの生存率。2つのカメムシ系統(TKS-1(画像5(左))、TKA-7(画像6))の結果を示しており、フェニトロチオン分解菌を感染させるとほとんど死ななくなる |

|

さらに、日本各地のホソヘリカメムシ846個体について感染調査を行ったところ、フェニトロチオン分解菌は検出されなかった(0%)。稲の害虫である「クモヘリカメムシ」やサトウキビの害虫である「カンシャコバネナガカメムシ」(いずれもバークホルデリアと共生している)についても同様の感染調査を行ったところ、カンシャコバネナガカメムシの一部の集団にだけフェニトロチオン分解菌の感染が確認された(約8%)。

すなわち、日本のカメムシ野外集団のフェニトロチオン分解菌への感染率は一般に低いことが判明したというわけだ。国内農耕地ではフェニトロチオンの使用回数は年間1~3回程度に管理されているため、多くの農耕地土壌におけるフェニトロチオン分解菌の密度は検出限界以下にとどまっているものと思われる。

野外農耕地から採取してきた土壌にフェニトロチオンを実験的に散布(週に1回、合計4回)したところ、土壌中のフェニトロチオン分解菌密度が増し、そこから分離培養した細菌のうち80%以上がフェニトロチオン分解活性を示した。

このようにしてフェニトロチオン分解菌を増やした土壌に大豆を植え、そのうえでホソヘリカメムシの幼虫を飼育したところ、90%以上の個体が成虫になるまでにフェニトロチオン分解菌を獲得した具合だ。これは、殺虫剤の連続散布は土壌中の殺虫剤分解菌を増加させるだけでなく、分解菌の害虫カメムシへの感染を促進し、ひいては害虫の殺虫剤抵抗性の獲得につながる可能性を示しているという。

これらの結果から、共生細菌バークホルデリアによる害虫の殺虫剤抵抗性獲得は以下のような過程で成立すると考えられる(画像7)。

- 殺虫剤の連続散布によって土壌中の殺虫剤分解菌が増殖する

- カメムシがこれら殺虫剤分解菌を土壌中から取り込んで共生する

- 殺虫剤分解菌と共生したカメムシは殺虫剤抵抗性を獲得する

今回の成果により、害虫の殺虫剤抵抗性に共生微生物が関係し得ることが世界で初めて証明された形だ。

これまでは、殺虫剤抵抗性の獲得は害虫自身の遺伝子に生じた突然変異によるものであり、害虫集団中に現れた抵抗性個体が殺虫剤の使用による選択を受けることで、次第に集団中の個体数が増加して顕在化すると考えられてきた。

今回の共生細菌による殺虫剤抵抗性の獲得機構の発見は、従来の殺虫剤抵抗性発達モデルを否定するものではなく、それに加えて新たな殺虫剤抵抗性の発達モデルを提示するものと位置づけられるとしている。

研究グループは今後、この殺虫剤分解性バークホルデリアの全ゲノム解読を進めると共に、バークホルデリア感染前後の宿主カメムシの発現遺伝子変化を「次世代シーケンサ」(一度に読み取れる塩基配列の長さが、従来法の約800塩基に対して50~500塩基と短いものの、高度並列処理により1回の解析で数1000万~数10億塩基対の塩基配列情報を得ることが可能)により網羅的に解析する予定だ。

これらの研究から、共生細菌感染によって殺虫剤抵抗性が発達する際に、宿主カメムシの遺伝子発現や代謝系にどのような影響があるのかを解明し、この基礎的にも応用的にも重要な現象の分子基盤を明らかにしていきたいとしている。

また重要な応用研究として、どの程度の殺虫剤散布が農耕地土壌における殺虫剤分解性バークホルデリアの集積や、カメムシへの分解菌の感染につながるのかを評価する必要があるともコメント。野外の実験用農耕地において調査を行い、土壌における微生物群集の動態が宿主害虫の環境適応に与える影響について明らかにしていく予定とした。

共生微生物が害虫の殺虫剤抵抗性を高める機構の解明は、害虫の抵抗性発達を未然に防ぐための新規防除技術の開発につながる可能性もあり、そのような観点から研究に取り組んでいきたいと述べている。