高輝度光科学研究センター(JASRI)、東京大学、広島大学、東北大学、理化学研究所、科学技術振興機構の6者は4月2日、典型的な「反強磁性体」の1つである酸化ニッケルの「スピン」が揃った微小領域(磁区)間を隔てる「磁壁」の観察を行い、その幅や内部のスピン方向を決定することに成功したと共同で発表した。

成果は、JASRIの木下豊彦主席研究員、東大大学院生の新井邦明氏、広島大学の奥田太一准教授、同田中新助教、東北大学の三俣千春研究員らの共同研究グループによるもので、JST戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)「ナノ界面技術の基盤構築」研究領域における研究課題「超高輝度放射光機能界面解析・制御ステーション」の一環として行われた。研究の詳細な内容は、3月29日付けで米科学雑誌「Physical Review B」オンライン版に掲載された。

我々の身の回りでは多くの磁性物質が利用されており、その代表的なものが「強磁性体」と反強磁性体だ。強磁性体は、その内部で電子のスピンの方向が一定の方向を向く性質を持っており、磁石に代表されるようにモーターや発電機などに広く応用されている。

反強磁性体の多くは、その内部でスピンの方向が互い違いに揃おうとする性質を持っており、それ自身では磁石の性質を持たないという特徴を持つ。ただし、強磁性体と組み合わせることで、磁気記録などさまざまな場面で役立っているというわけだ。

そして、磁性体の内部で磁化の役割を担っているのが、電子のスピンである。磁性体の内部を拡大してみると、ある限られた領域内では磁化が同じ方向を向いている磁区と呼ばれる領域が存在し、いろいろな磁化方向を持つ磁区が集まって磁性体ができているというわけだ。

磁性体の中で隣り合う磁区の磁化方向が異なっている場合、エネルギー的に不安定になるので、磁区と磁区の間にできた壁、つまり磁壁の中では、その磁化が滑らかにつながることができるように回転する。強磁性体、反強磁性体共に磁区や磁壁が存在することが判明済みだ。

こうした微小領域の磁気状態を調べることが、磁気ヘッドや磁気メモリなど、ナノテクノロジーを利用したさまざまなデバイス開発に役立っており、重要な研究テーマなのである。

今回研究対象とした酸化ニッケルは最も典型的な反強磁性物質で、1960年ごろから、磁区、磁壁といった微小領域の磁性が調べられてきた。しかし、最も基本的な微小領域のスピンの向きを決定する手法がなく、長らく理論的な予測、あるいは推測がなされてきただけだったのである。

1990年代後半に入ってから、世界中で高輝度放射光施設が建設されるようになり、また光電子顕微鏡と呼ばれる装置も、放射光施設に導入されるようになってきた。光電子顕微鏡と高輝度放射光を用いれば、反強磁性の磁区観察が可能だ。しかしながら、これまでは磁区や磁壁が観察できてもその内部のスピンの向きは明らかになっていなかったのである。

磁区は、複数の手法で観察することが可能だ。その中で放射光と組み合わせた光電子顕微鏡は、物質を構成する元素ごとの磁性を調べることができ、また反強磁性体という、通常の方法では観察の難しい物質の微小領域の磁気状態を調べることのできる方法である。

光電子顕微鏡とは、物質に光を当てた時に出てくる電子(光電子)を、電子レンズで集め、蛍光スクリーン上に像を映し、それをビデオカメラで撮影する装置だ。物質の表面のどの場所から光電子が多く出てきたかによって得られる像にコントラストが生じる仕組みである。

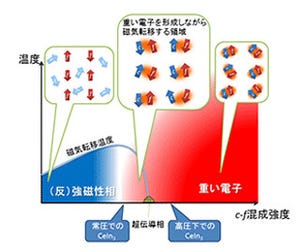

放射光は、光電子を励起するための光のエネルギー(波長)を変えることができること、偏光していること、という大きな特徴を持つ。酸化ニッケル中のニッケルの電子を励起する条件に光のエネルギーを合わせると、ニッケルの磁化方向と光の偏光ベクトルのなす角度に応じて光電子の出やすさが変わってくる。すなわち、直線偏光の向きとスピンのなす角度に応じて飛び出してくる電子の数が変わるのだ。

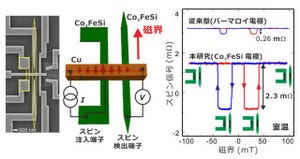

画像1がその様子である。そして、画像2・3に示すように試料に対する光の入射方向を決めて光電子顕微鏡の測定を行えば、試料内部の微小な領域(磁区、磁壁)の持っている磁化(スピン)方向に応じたコントラストが得られることになるというわけだ。

なお、画像2を補足すると、放射光に対して試料を回転させると、それに応じてビデオカメラで観察される拡大像も回転し、磁区の磁化方向に応じてコントラストが変化するというわけだ。

|

|

|

|

画像1。偏光ベクトルと磁化方向のなす角度の違いによって反強磁性体の磁区から飛び出してくる光電子の数の違いを示す模式図 |

画像2。光電子顕微鏡装置を使って、直線偏光放射光を用いて反強磁性体の微小磁気構造を調べる実験の模式図 |

|

|

|

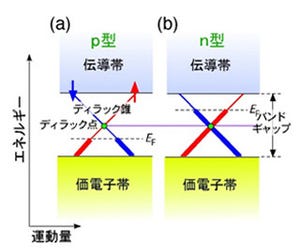

画像3。「{001}T-wall」と呼ばれる酸化ニッケルに存在する磁壁の種類のうちの1つ(画像5参照)を光電子顕微鏡で観察した像およびその模式図。赤の楕円で囲んだ領域に磁壁(模式図中の黒い線)が存在する。青線は違う種類の磁壁 |

画像3のキャプション中にある{001}T-wallとは、(010)や[112]なども含めてすべて結晶の方位(軸や面が立方体の中のどちら方向を向いているか)を示す記号だ。

酸化ニッケルの場合は(111)面(画像5の三角形の面)の中ではスピンが強磁性的な配列をし、その重なり合った隣の(111)面では反対向きのスピンを持っているために結晶全体で反強磁性体になっている。

隣り合う面が反対向きの磁化を持っているために、磁石のN極とS極が引き合うように(111)面同士が引きつけ合って結晶全体が歪む。その結果歪方向の違いに応じて「Tドメイン」と呼ばれる磁区ができる。

2つのTドメインの境界に存在する磁壁がT-wallであり、その面の方向が{001}方向である磁壁を、{001}T-wallと呼ぶというわけだ(例えば、画像5の中央の図)。

こうした手法は21世紀に入ってから世界のいろいろな放射光施設で可能になってきたが、酸化ニッケルの磁区や磁壁内部のスピン方向を決定することはできていなかった。決定できなかった最大の理由は、偏光ベクトルとスピンの関係に応じた光電子の出やすさに関する理論的な解釈に長いこと矛盾があったからだ。

研究グループでは、酸化ニッケルの結晶の対称性を取り入れた正確な理論に基づき、22nmという高空間分解能を有する、理研の大型放射光施設「SPring-8」の光電子顕微鏡で観察された像のコントラストの解析を行った。

その結果、酸化ニッケルに存在すると予想されていたすべての種類の磁壁の観測に成功し、それぞれの磁壁の幅がどのぐらいの値を持っているかを測定することにも成功したのである(画像4)。そして、その内部のスピン構造を明らかにすることにも成功したというわけだ(画像5・6)。

画像4のグラフに関して補足。{001}T-wallの光電子顕微鏡像の磁壁部分のコントラストが、磁壁の中のスピンの向きを反映しているのがわかる。赤丸は実験値で、青線が画像5および6に示したスピン方向を仮定した時に得られる計算値だ。

画像5の補足だが、図の矢印(赤字でそのベクトルの向きを表記)がスピンの向きであり、立体的に見えるように立方体や矢印の存在する面を図示してある。右と左の矢印がそれぞれ反強磁性歪に由来する磁区に存在するスピンの向きで、それぞれ異なる磁化方向と[112]を持つ。真ん中の立方体の中にある面がそれらの磁区を隔てる磁壁で、その中心ではスピンの方向が両隣の磁区のスピン方向とは異なる。

磁壁の中でスピンがどのような方向を向いているか、またその幅がどれぐらいの大きさになっているかということは、磁性体の性質を特徴づける最も重要な情報の1つである。スピン同士に働く相互作用(交換エネルギー)や、スピンがどちらの方向を向きやすいか(異方性エネルギー)といった情報が、今回の研究によって得られたというわけだ。

今回の成果は、スピン同士に働く相互作用など反強磁性体の微小領域磁性に関する理解を大きく進展させるもので、基礎的な物性物理の分野でも大きな成果である。

酸化ニッケルは磁気記録用の反強磁性材料としては現在用いられていない。その理由は、酸化ニッケルが電気を通しにくい性質を持っているからであり、磁化の向きに応じて電気の流れやすさを検出する現在の方法には向いていないからだ。

しかし、電気を通しにくいからこそ応用できるデバイスもある。例えば、携帯電話に使われている小型のインダクタ(コイルの代わりに使われるもの)などだ。磁化の向きに応じて電波の周波数応答を変えるという特性をうまく利用すると、これまでになく小型で高性能のインダクタの開発が期待できるのである。

今回得られた知見をうまく使えば、将来もっと軽くて高性能のスマートフォンの開発につながるものと期待されるというわけだ。