理化学研究所(理研)は3月14日、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を経由せずに特定の転写因子を導入するだけで、目当ての細胞(目的細胞)の機能を持つ細胞を作製できる実験手法を開発したと発表。実際に、入手が容易な皮膚由来の「ヒト線維芽細胞」から、免疫細胞の一種である「ヒト単球細胞」に似た機能を持つ細胞を2週間から1カ月程度で作製することに成功したことも併せて発表された。

成果は、理研オミックス基盤研究領域LSA要素技術開発グループの鈴木治和プロジェクトディレクター、LSA要素技術開発ユニットの鈴木貴紘特別研究員らの研究グループによるもの。詳細な研究内容は米オンライン科学誌「PLoS ONE」に日本時間3月14日付けで掲載された。

2006年8月に、京都大学山中伸弥教授を中心とする研究グループが、マウスの皮膚細胞に4つの転写因子(Oct4,Sox2,Klf4,c-Myc)を導入することで、ES細胞(胚性幹細胞)と同様な万能性を持つiPS細胞を作製できることを発見したのは、ご存じの通り。

ES細胞は、生命の萌芽ともいえる受精卵が分化してできた発生初期の胚を使って作製することから倫理的な問題があったが、iPS細胞はこれを回避でき、なおかつ患者自身の細胞を利用できることから再生医療にとても適しており、そのほか創薬開発などの医療分野への応用も大いに期待されていることは、よく知られた事実だ。

通常、ヒト線維芽細胞などに特定の転写因子を導入してiPS細胞を作製する。ヒト線維芽細胞は真皮などの結合組織に散在してコラーゲンなどを生産し、組織が損傷を受けた際に損傷部に移動し、創傷の修復に重要な働きをする細胞だ。入手しやすく扱いも容易なので、実験ツールとして一般的に使われる細胞である。

しかしiPS細胞の作製効率は、さまざまな研究努力にも関わらず、いまだ非常に低いままだ。また、目的細胞を得るために1ヵ月程度時間がかかることや、iPS細胞から作製した目的細胞にがん化の危険性があることなどの問題が指摘されている。

これらの問題を解決する手法として、「iPS細胞を経由しないで、ある細胞から直接「細胞系譜」の異なる別の細胞へ分化転換させて目的細胞を作製する」という方法が、近年になって注目されるようになってきた。

なお細胞系譜とは、受精卵から成体ができるまでの発生過程で細胞がどのように分裂し、それぞれの役割を持った細胞に分化して各組織細胞になる過程を追ってまとめたもののこと。通常、分化の過程である細胞系譜に運命付けられた細胞は、ほかの細胞系譜になることはない。

これまでにいくつかの例が報告されているが、どの転写因子を導入すれば細胞の分化転換を誘導できるかの具体的な指針がなく、あらゆる細胞に適用できる普遍化された方法の開発が求められていた。

これまで、研究グループは自らが主宰している国際科学コンソーシアムFANTOM(Functional Annotation of Mammalian Genome)で、白血病由来のヒト免疫細胞株「THP-1」を用いて、転写制御ネットワークの全体像を解明し、「細胞分化とは、細胞がある安定状態から別の安定状態へ遷移する現象であり、特定の安定状態に維持されていた「転写制御ネットワーク」が、一連の反応により別の安定状態の転写制御ネットワークに変化する」という概念を提案した。

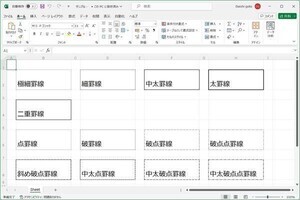

そこで研究グループでは、この概念を基に、目的細胞の転写制御サブネットワークを解析し、それを線維芽細胞などの細胞に再構築することができれば、目的細胞を作製できるのではないかと考えた次第である(画像1)。

なお、転写制御ネットワークおよび転写制御サブネットワークとは、遺伝子中の複雑な転写制御に関するネットワークのことをいう。細胞の中の遺伝子の発現は、転写因子と呼ばれる遺伝子で制御されているが、その転写因子自身も遺伝子であることから、当然のようにほかの転写因子で制御されており、最終的に複雑な制御関係が形成されている。これを転写制御ネットワークといい、その膨大なネットワークの一部分を転写制御サブネットワークというわけだ。

画像1は、転写制御ネットワークの再構築を表した概念図。細胞にはそれぞれ特異的な転写制御サブネットワークと共通の転写制御サブネットワークがあり、細胞Aに特異的な転写制御サブネットワークを細胞Bに再構築することで、細胞Aと同じ転写制御ネットワークを持つことができることが表されている。

研究グループは、免疫細胞の1つであるヒト単球細胞をモデルとして、その転写因子発現を「マイクロアレイ法」で調べることにした。ヒト探求細胞は、血液中を移動している免疫細胞の一種で、感染細菌などを貪食し、ほかの免疫細胞を活性化する働きを持つ。血液中から組織内に移動すると、近縁の細胞であるマクロファージになるという特徴も有する。

またマイクロアレイ法とは、生物の遺伝子発現を網羅的に解析する一般的な方法のことだ。まず、塩基配列が知られている多種類の遺伝子のDNAをプローブとして、プレート上に規則正しく貼付けておく。調べたい細胞からmRNAを採取して蛍光標識を行い、これをプレート上に貼付けられたDNAと反応させ、蛍光強度を読み取ることにより、mRNAの発現量を網羅的かつ定量的に調べることができるという方法である。

そして同時に、iPS細胞作製の時に転写因子を導入する細胞としてよく用いられるヒト線維芽細胞の転写因子発現情報も調べ、2つの細胞間で発現の異なる転写因子を同定した。

さらに、これまで発表されている科学論文のデータベース「PubMed」(米国立医学図書館の国立生物工学情報センターが運営する医学・生物学分野の学術文献データベース)から、単球細胞の中で重要な働きをすると考えられる転写因子を「テキストマイニング」の手法を用いて絞り込んだ。テキストマイニングとは、文字で書かれた膨大なデータから、興味のある言葉などの出現頻度、共出現、相関関係などを系統的に解析することで、有用となる情報を引き出すテキストデータ解析手法である。

このように発現情報とテキストマイニング情報を組み合わせることで、単球細胞の中で重要な働きをすると考えられる20個の転写因子が選択された。

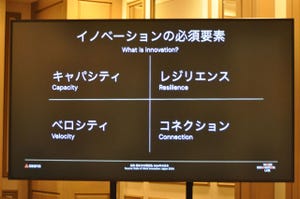

次に、20個の転写因子の発現について遺伝子を過剰発現させることで1つ1つを増強し、残りの19個の転写因子の発現への影響度を調べ、20個の遺伝子間の制御関係を明らかにした。そして、その制御関係から多くの転写因子を制御している最も重要な転写因子を4つ同定したのである(画像2)。

画像2は、単球細胞の中で重要な働きをすると考えられる20個の転写因子の制御関係を描いたものだ。20個すべての転写因子は、「SPI1」、「CEBPA」、「MNDA」、「IRF8」の4個の最も重要な転写因子により制御されている。ただしSPI1遺伝子は、1つの遺伝子から2種類の転写因子のタンパク質を作り出す性質を持つため、図中の転写因子の遺伝子は19個だ。

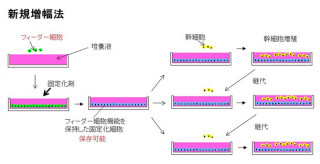

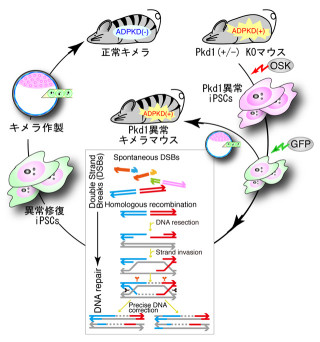

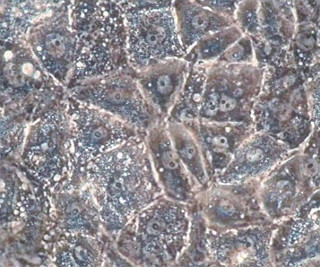

SPI1など絞り込んだ4つの転写因子の遺伝子をヒト線維芽細胞に導入したところ、2週間から1カ月程度で線維芽細胞の形状が単球細胞と同様な形態に変化し、線維芽細胞が持っていない貪食能、炎症反応、サイトカイン分泌といった単球細胞特有の機能を保持した細胞(単球様細胞)に分化転換したことが確認された(画像3)。

さらに、遺伝子発現や転写制御ネットワークを確認したところ、半分以上の遺伝子が単球細胞と同様の遺伝子発現をしており、分子レベルでも単球細胞に似た細胞に変化したことも確認できたのである。

|

|

|

|

画像3(左)は線維芽細胞で、画像4は単球様細胞。線維芽細胞と単球様細胞を蛍光標識したラテックスビーズ(黄緑色)とともに培養し、細胞の貪食能(異物を取り込んで処理する能力)を調べた。ヒト線維芽細胞ではほとんどビーズの貪食が見られなかったが、単球様細胞では多くのビーズが貪食された。細胞膜を赤、核を青で染色している |

|

これまで、ある細胞から別の細胞系譜の細胞に分化転換した報告は数例あった。しかし、今回のように普遍的な方法論を用いて直接に目的細胞の機能を保持した細胞を作製できたことは初めての例であり、またiPS細胞を経由せずにヒト線維芽細胞から単球様細胞を作製できたことも初めての報告である。

なお、今回、研究グループが確立した手法は、ほかの目的細胞に対しても容易に適用可能だ。この成果は、iPS細胞を経由せずに短期間で効率よく医療分野で求められている希少な細胞や機能性が高い細胞を直接作製できる道を開くものであるという。

また、単球細胞は生体内で免疫機能に重要な働きをしており、今回作製した単球様細胞が、がん治療を初めとするさまざまな医療分野で活用されることが期待できると、研究グループはコメントしている。

ちなみに、iPS細胞はもう今回の技術で必要ないものになったのかというと、「そうではありません」と、今回の研究に参加した鈴木貴紘特別研究員から回答いただいた。「再生医療などに活用できる技術の1つとして、iPS細胞の技術とは異なるルートの新たな方法が加わったということでして、iPS細胞の技術はそれはそれで有益です。今回の技術はそれを否定したり、リプレースしたりするものではありません」としてある。