科学技術振興機構(JST)、がん研究会、自治医科大学の3者は肺がんの原因の1つとなる新たな融合遺伝子を発見したと共同で発表した。研究はJST課題達成型基礎研究の一環として行われているもので、がん研究会(がん研究所および、がん研有明病院)の竹内賢吾プロジェクトリーダーらと自治医科大学分子病態治療研究センターの間野博行教授(兼東京大学大学院医学系研究科特任教授)らの共同研究グループによる発見。成果は英科学誌「Nature Medicine」オンライン速報版に英国時間2月12日に公開された。

タンパク質の「チロシン残基」をリン酸化する酵素「チロシンキナーゼ」は、ヒトの細胞の増殖を誘導する重要な分子だが、「点突然変異」や「遺伝子融合」などさまざまなゲノム変異によって恒常的活性型となることでがんの発生を誘導してしまう一面も持つ。

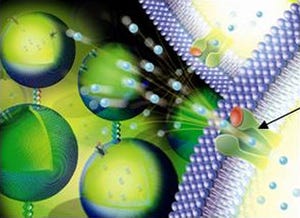

肺がんは、先進国におけるがん死因の第1位(年間約140万人)を占める予後不良の疾患で、発症部位やがん細胞の大きさなどによりさまざまな種類に分けられる。間野教授らの研究グループは、2007年に肺がんの一部で2番染色体内の微小な転座が生じた結果、「EML4」遺伝子と「ALK」遺伝子が融合して「EML4-ALK融合遺伝子」が生じることを発見した(画像1、Nature.2007)。

EML4-ALK融合遺伝子は、本来細胞内骨格に結合するEML4タンパク質のアミノ末端側約半分と、ALK受容体型チロシンキナーゼの細胞内領域とが融合した異常タンパク質を産生する特徴を持つ。そしてEML4-ALK融合遺伝子は非小細胞肺がんの4~5%(50才以下の肺がんの35%)に生じるといわれている。

さらに、間野教授らの研究グループは2008年に、EML4-ALKキナーゼを肺特異的に産生する遺伝子改変マウスを作製し、このマウスが生後すぐに両肺に数百個もの「肺腺がん」を多発すること、またそのようなマウスに「ALK阻害剤」を投与すると肺がんが消失することも報告した。

診療への応用という観点からは、竹内プロジェクトリーダーらの研究グループが、2008年に「マルチプレックスRT-PCR法」(既知の塩基配列の情報をもとに、特定配列を増幅する手法)、「FISH法」(Fluorescence In Situ Hybridization:蛍光物質などで標識したDNAプローブを使い、目的の遺伝子と結合させ蛍光顕微鏡で検出できるよう染め出す手法)を、2009年に「高感度免疫染色(iAEP)法」(高感度な組織標本中の抗原を検出する組織化学的手法)を開発。ALK肺がんの診断法として確立するとともに、この診断法を用いてALK肺がんの臨床的特徴を明らかとした。続いて、腎がんなど肺がん以外のさまざまながんにもALK融合キナーゼを持つ一群があることを証明し、ALK阻害剤が、さまざまな種類のがんに対して有効な治療薬となる可能性を提示したのである。

これらの発見を受け、実際の肺がん患者に投与するALK阻害剤の開発が多くの製薬会社で進行中だ。その内の1つの「クリゾチニブ」はすでにALK肺がんに対する目覚ましい治療効果が報告され、2011年8月に米国で承認されて販売が開始された。2007年の研究チームの遺伝子発見から4年で治療薬として販売されたことは、世界のがん治療薬開発史上最速のスピードといわれている。

このように、現在、肺がんでは、がんの種類に合った適切な阻害剤が有効であるEGFR肺がんやALK肺がんなどがわかってきた。しかしながら、ほかの肺がんに対する有効な治療薬は少なく、発がん原因を解明し、それに基づく分子標的療法を開発することが切望されている状況である。

融合遺伝子とは、染色体転座の結果、本来は別々の遺伝子が融合することで作られる形だ(画像1)。「慢性骨髄性白血病」における「BCR-ABL1」や、肺がんにおけるEML4-ALKのように、融合遺伝子はしばしば発がんに本質的な役割を担い、その機能を抑制する薬剤は極めて有効な抗がん剤となることが知られている。

EML4遺伝子とALK遺伝子は、正常細胞においてどちらもヒト2番染色体上のごく近い位置に互いに反対向きに存在するが、両遺伝子を挟む領域が逆位となることでEML4-ALK融合遺伝子が生じる(画像1)。その結果、微小管会合タンパク質であるEML4のアミノ末端側約半分と受容体型チロシンキナーゼALKの細胞内キナーゼ領域とが融合した活性型融合キナーゼであるEML4-ALK融合キナーゼが肺がんの中で産生されることになるというわけだ。

研究グループは、EML4-ALK融合遺伝子に対するさまざまな診断法を開発してきたが、これらの病理形態学的テクニックはほかの新しい融合遺伝子の探索に対しても有効と考え、EML4-ALKのような融合型チロシンキナーゼを新たに肺がんで探索するプロジェクトを開始した。

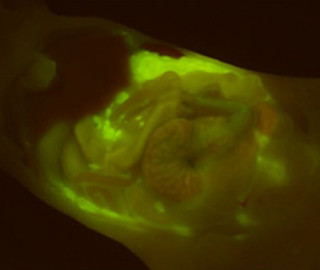

具体的には、がんのホルマリン固定・パラフィン包埋検体を用いて、さまざまなキナーゼ遺伝子の再構成の有無をFISH法で大規模にスクリーニングしたのである。FISH法による融合遺伝子の検出には2種類があるが、今回の新しいキナーゼ融合遺伝子の探索にはスプリットFISH法という手法が使用された(画像2)。なお、今回の研究では、がん研有明病院で手術を受けた1500例の肺がん検体を使用している。

画像2は、RET遺伝子の上流と下流を赤と緑で染色し、4μmに薄切された病理組織切片上で可視化したものだ。細胞の核は青で染色。右下に見える正常の肺の細胞(矢印)においては、赤と緑が重なり黄色に見える。これはRET遺伝子が分断してない(転座していない)ことを示すものだ。一方、がん細胞では黄色のシグナルのほかに赤と緑のシグナルが見られ、RET遺伝子が分断している(転座している)ことが明らかになるのである。

肺がんでは、すでに2007年に「CD74-ROS1」遺伝子と「SLC34A2-ROS1」遺伝子が別のグループによって発見済みだ。そこで、ROS1遺伝子に対するスプリットFISHを1500例の肺がん組織のすべてに施行したところ、13例のROS1融合キナーゼ陽性例が認められた。しかも、その中から、新たに4つのROS1融合遺伝子を発見することに成功したのである(画像3)。また、この研究からROS1肺がんは肺腺がんの1.2%を占めることが明らかになった。

画像3について触れると、最下段が正常のROS1キナーゼタンパク質の模式図だ。赤い部分ががん化に重要な酵素活性領域(キナーゼ)部である。ROS1融合キナーゼではROS1のエキソン32、34、35のいずれかの部分が融合パートナーと結合している。SLC34A2とCD74はほかのグループが以前報告していたものだが、TPM3、SDC4、EZRおよびLRIG3は今回の研究で発見された。

研究グループは、以前、肺がんにおいて「KIF5B-ALK融合キナーゼ」を発見した経緯がある。そこで、KIF5B遺伝子がALK以外のキナーゼとも融合している可能性を探索するために、KIF5B遺伝子に対するスプリットFISHスクリーニングが施行された。その結果、KIF5Bが別のチロシンキナーゼであるRET遺伝子と融合していることを発見したのである(画像4)。

画像4は、最下段が正常のRETキナーゼタンパク質の模式図。赤い部分ががん化に重要なキナーゼ部である。RET融合キナーゼではRETのエキソン11、12のいずれかの部分が融合パートナーと結合している。KIF5Bとの結合様式は5種類。CCDC6-RETは甲状腺がんで知られていたものであるが、今回の研究により肺がんにも存在することが明らかとなった。

研究グループは、「粘液性篩(ふるい)状構造」と名付けた肺がんの組織構造がALK肺がんに多いことを確認。この構造を持つにもかかわらずEML4-ALKが陰性である肺がんに対して、RETスプリットFISH法を施行したところ、CCDC6-RETという新しい融合キナーゼを持っていることが発見された。これは、がん細胞の形から新しいがん遺伝子が見つかったという珍しい事例である。

そして、この研究からRET肺がんは肺腺がんの1.2%であることが明らかにされた。また今回の肺腺がん(1100例)の解析結果を統計学的に検討することで、RET、ROS1またはALKいずれかの融合キナーゼを持つ肺がんは、若年者、非喫煙者または軽度喫煙者に多く、予後が比較的良いという特徴があることも明らかになったのである。

さらに、今回発見したROS1融合遺伝子とRET融合遺伝子それぞれをマウス線維芽細胞に発現させ、ヌードマウスの皮下に接種したところ、すべての融合キナーゼで明瞭な腫瘍が確認され(画像5)、ROS1とRETキナーゼが融合によって強いがん化能を獲得することが確認されました。

画像5は、各融合型キナーゼをマウス3T3線維芽細胞に導入し、その細胞をヌードマウスの皮下に接種したもの。遺伝子を導入しない場合(コントロール)には皮下腫瘍が生じないが、それ以外のすべての融合型キナーゼにおいては明瞭な皮下腫瘍が形成された。

実際、成長因子がないと増殖できないマウス「BA/F3細胞」にKIF5B-RETを導入すると、もはや成長因子を添加しなくても細胞は増殖化能になることが判明(画像6)。EML4-ALK導入によっても、同様な作用が観察され、KIF5B-ALKおよびEML4-ALKの両者ともに強いがん化能がBA/F3細胞によっても検証された形だ。

画像6のグラフは、EML4-ALKおよびKIF5B-RETそれぞれをマウスBA/F3細胞に導入すると成長因子を添加しなくても細胞が増殖可能になる。これら細胞の培養上清にRET阻害剤である「バンデタニブ(vendetanib)」をさまざまな濃度で添加し、系時的に細胞数を計測したもの。

左のグラフのEML4-ALK発現BA/F3細胞にバンデタニブを加えても細胞増殖への影響はほとんど認められなかったが、右のKIF5B-RET導入細胞においてはバンデタニブの濃度依存性に速やかな細胞死が誘導されたのがわかる。すなわち優れたRET活性阻害剤を開発すれば、RET肺がんに対して有効な分子標的治療法が現実化すると予想されるというわけだ。

今回、新たなRET融合型がん遺伝子およびROS1融合型がん遺伝子が肺がんで発見された。RETもROS1もALKと同じチロシンキナーゼのため、EML4-ALKの場合と同様に、それぞれのキナーゼに対する特異的阻害剤が有効な治療薬になると期待される。実際、これらのがん遺伝子陽性細胞がキナーゼ阻害剤によって死に至ることも確認された。ALK肺がんの場合と同様に、これら遺伝子を持つ肺がん患者にまったく新しい、しかも有効な分子標的療法が速やかにもたらされることが期待されると研究グループではコメントしている。