東北大学(東北大)は3月21日、超高速動作が可能な新方式の磁気メモリ素子を開発し、その動作実証に成功したと発表した。

同成果は、東北大学 電気通信研究所 大野英男教授、深見俊輔准教授らの研究グループによるもので、3月21日付けの英国科学誌「Nature Nanotechnology」オンライン版に掲載された。

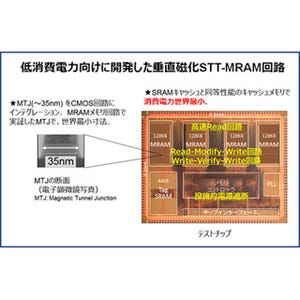

近年、磁性体の磁化(磁石のN極/S極)の向きで情報を記憶する磁気ランダムアクセスメモリ(MRAM)の研究開発が盛んに行われており、一部で実用化が始まっている。MRAMは、高速動作が可能で書き換え回数に制限がないことから、現在広く用いられているSRAM、DRAMなどの半導体ワーキングメモリの代替技術として注目されている。

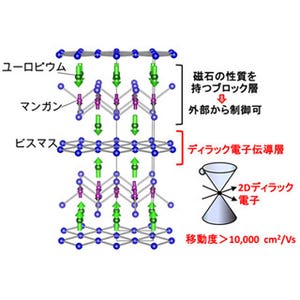

最近、MRAMにおける新しい情報の書き込み方法(磁化反転手法)として、スピン・軌道相互作用に由来するトルクを用いる方法(スピン軌道トルク磁化反転)が示され、研究が行われている。スピン軌道トルク磁化反転にはこれまで2つの方式があることが知られており、いずれも長所・短所があった。ひとつめの構造は、原理的にはナノ秒付近の高速領域でも低速領域と同程度の電流での磁化反転が可能であるものの、磁化反転に要する電流の絶対値が大きいという課題があり、一方で2つめの構造は、低速領域では小さな電流で磁化を反転させられるものの、高速領域では磁化反転に要する電流が著しく増大することがわかっていたほか、セル面積の低減が難しいという課題があった。

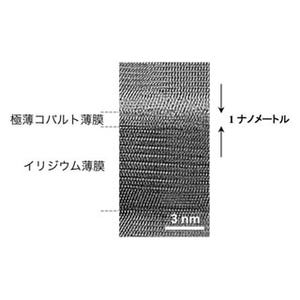

そこで今回、同研究グループは、これまでに知られていた2つの方式とは異なるスピン軌道トルク磁化反転の第三の方式を考案。理論計算をもとに材料・素子構造を設計し、微細加工技術を用いてSi基板上にナノメートルスケールの素子を作製し、その特性を室温で電気的に評価した。電流を導入する重金属チャネル層にはタンタル(Ta)を用い、また磁化が反転する強磁性層にはコバルト鉄ボロン(CoFeB)合金を使用している。

作製した素子の磁化反転特性を評価したところ、同材料系におけるスピン・軌道相互作用から予測されたとおりの磁化反転が観測された。磁化反転に要した電流密度は1011 A/m2台の前半であり、これは実用上、十分に小さい値となっている。また実験に加えて行われた理論計算から、今回の新構造素子は、従来のMRAM素子よりも10倍程度高速な1ナノ秒レベルでの磁化反転を低電流で実現できることも示された。さらにこれまで知られていた2つの方式の素子についても作製・評価し、新構造素子の特性と比較したところ、スピン軌道トルク磁化反転を誘起するのに必要な電流密度の閾値を決める因子についても、これまで知られていなかった知見を得ることができたという。

同研究グループは、今後この新構造を用いた基礎・応用研究により、超高速低消費電力集積回路、およびそれを用いたIoT社会の実現への道が開けていくことが期待されると説明している。