東京大学などは12月8日、市販ネオジウム磁石の100倍以上の超強磁場中で維持される2次元超伝導体を発見したと発表した。

同成果は東京大学大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター・物理工学専攻の岩佐義宏 教授、M. S. Bahramy 特任講師、同研究科物理工学専攻の斎藤優氏、同大学物性研究所の徳永将史 准教授、京都大学大学院理学研究科の柳瀬陽一 准教授、笠原裕一 准教授、東北大学金属材料研究所の野島勉 准教授らの共同研究によるもの。英科学誌「Nature Physics」のオンライン版に掲載された。

超伝導は電気抵抗がゼロになる現象で、消費電力を発生することなく電気を流すことができるため、省エネルギーにつながる次世代の技術として期待されている。多くの超伝導体では、共通してスピンが逆方向に向いた2つの電子が対をなす状態が形成されるため、ある大きさ以上の磁場を加えることによってスピンの同方向へ整列させようとする力が働くと、超伝導が不安定になり、壊れる原因となる。しかし、医療現場で利用されているMRIやリニアモーターカーなどは強磁場下で超伝導を利用しているため磁場の上限を向上させた超伝導体の開発が望まれており、その候補物質として原子層レベルまで薄くした2次元超電導体が挙げられている。

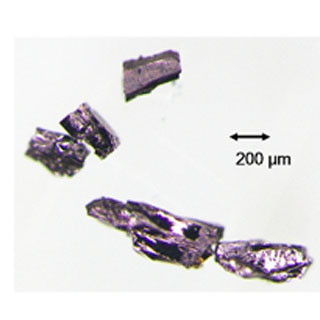

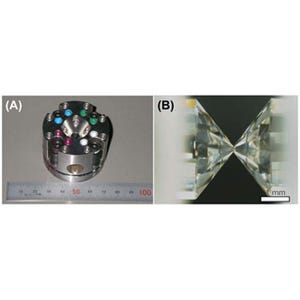

同研究グループは、原子膜材料の一種である層状物質・二硫化モリブデン(MoS2)を用いて、電界効果トランジスタの一種であるEDLT構造を作製。同構造では、超強電界によって誘起された電子の集団がMoS2の単結晶表面に蓄積できるため、原子層1層分の厚さの、極めて薄い2次元超伝導を人工的に実現することができる。

研究では、この極めて薄い2次元超伝導体の磁場への耐久性を調べるため、約55テスラの超強磁場中における超伝導転移現象を電気抵抗測定により調べた。55テスラという磁場は、市販のネオジウム磁石の100倍以上の大きさに相当し、測定の結果、極低温領域の1.5ケルビン(マイナス 271.7℃)において、原子層に平行方向の臨界磁場(超伝導が維持できる磁場の最大値)は52テスラまで上昇することを発見した。これは従来型の超伝導体を仮定した場合の理論的予測値の4倍以上の大きさになるという。

また、電子状態の理論計算およびその計算結果を用いた臨界磁場の理論的導出を行った結果、この超伝導体では、MoS2単層結晶構造の特殊性である面内の反転対称性の破れと相対論的効果により局所的な内部磁場が発生し、超伝導電子対のスピンが、面直方向に強く固定されているため外部磁場に対して極めて強いことを明らかにした。同研究グループによればこれは、世界的にも前例にない特殊な超伝導状態が実現していることを示しているという。

同研究により、反転対称性が破れた原子層1層分の厚さの2次元超伝導体では、面に平行な外部磁場に対して極めて耐久性の高い特殊超伝導が実現されることが判明し、今後、この原子層超伝導の特異な超伝導特性や電子対形成機構が明らかになることが見込まれているほか、強磁場に対して極めて安定的な超伝導材料を開発する指針となることが期待される。