教育出版社の旺文社は、国公私立大学(698大学2,192学部)の2013年3月大卒者を対象にデータ集計し、大学卒業後の進路状況をはかる新たな指標となる「進路決定率」を算出した。

文系と理系で「進路決定率」に約10ポイントの差がみられる

「進路決定率」とは、卒業者に占める安定した進路の決定者(就職者と大学院進学者)の割合を示すもの。これを使うことで、これまで「就職率」では比較できなかった大学院進学者の多い学問分野も同一条件で比較することができるという。

調査の結果から、2013年3月大卒者の「進路決定率」は80.9%となり、約5人に1人が安定した進路を決定できていないことが分かった。また、文系よりも理系の方が進路決定率が高く、約10ポイントの差がついている。

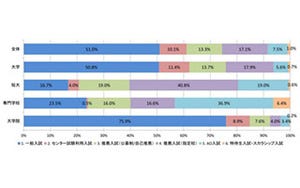

進路決定率と、卒業者の進路内訳をそれぞれ見てみると、「理・工系」は卒業者に占める就職者の割合は低いものの、進学率が高いため進路決定率が高いことが判明。「医・薬・看護系」は、資格取得率が高いため進路決定率が高く、「文系」は「経済系」のような実学に近い系統と実学に近くない系統間で進路決定率に大きな差異はないことがわかった。

国公立と私立で進路決定率に大差。東京・大阪が全国平均を下回る結果に

国公私別の進路決定率では、「私立大学」よりも「国公立大学」の方が進路決定率が高くなっている。「国立大学」は進学率の高い「理系学部(理・工・農・薬)」の人数(49.7%)が多いことから、これら進路決定率が高い学部が、国立大学全体の進路決定率を押し上げていることがうかがえる。一方「公立大学」は、「看護系学部」の人数(22.5%)が多く、これらの学部が公立大学全体の進路決定率を押し上げていた。

地域別では、私立大学が多い関東、関西の都市部は、国公立大学の割合が低く、このことが進路決定率を押し下げており、都市別では「東京」が79.3%、「大阪府」が78.6%と、全国平均の80.9%よりも低い割合になっている。