レノボ・ジャパンは28日、すでに海外で発表済みの製品を中心として「ThinkPad」シリーズの新モデルの国内販売開始を発表した。これに合わせて都内で記者会見を開き、新モデルの製品概要について紹介した。

変化する環境の中におけるThinkPad

レノボ・ジャパン Think Client Brand Managerの土居憲太郎氏 |

はじめにレノボ・ジャパン Think Client Brand Managerの土居憲太郎氏が、「Think a 論」(=進化論)と題し、変化する市場環境におけるThinkPadついて解説を行った。

冒頭で土居氏はダーウィンが「種の起源」で述べたとされる「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できるものである」という言葉を紹介。この言葉自体は「種の起源」に記述がなく、後世の創作ともいわれるが、IBMのCEOであったルイス・ガースナー氏が引用するなど広く知られている。

この言葉が示すようにThinkPadでは、時代に合わせて最新の技術を取り入れてきた製品だという。

さて、レノボでは以前から、企業におけるデバイス利用に関して、オフィスが中心であればデスクトップPC、外出先での利用が中心であればノートPCを支給するといった1つのデバイスですべての業務を行うという形から、今後は利用する場所に合わせて複数のデバイスを使い分ける時代へ変化するという考えを示している。この考えに沿うように同社の「PC+」戦略の下、タブレットや2in1 PC、ノートPCと製品ラインナップを拡充してきた。

しかし、土居氏は「これからは働く場所だけではなく、違うベクトルも含めて考えていく必要がある」という。その1つ目が「時代に合った入力方法」だ。PC/AT互換機の時代から現在のタブレットやスマートフォンに至るまで、さまざまなデバイスが登場し、それに合わせて入力方法が新たに登場してきた。

例えばポケベルが広く使われていた時期には「ベル打ち」と呼ばれる入力方法や、フィーチャーフォンが登場してからは10キーでの文字入力、スマートフォンやタブレットではフリック入力が普及した。

このほか、予測変換のような仕組みでIMEがより賢く進化することで、実際に入力する文字が減っているというケースや、VoIPアプリケーションをはじめとするキーボードに依存しないコミュニケーションが広まっているように、現在も入力方法は変化している。

場所以外のベクトルとして、土居氏が2つ目に挙げたのは「色/形/デザイン」だ。土居氏は事例として、ある企業における業務PCの選定プロセスを紹介した。

その企業では業務PCを選ぶ際に、提案依頼書(RFP)を基にメーカーが用意した実機を使って、社内で展示会を開催し、キーマンとなるエンドユーザーを集めてアンケートを実施しているという。展示会では色やデザインといった面を評価するエンドユーザーもおり、「今後は(企業向けPCであっても)色やデザインを考えなくてはならない」という。

続いて3つ目として挙げたのは「生活環境」。現在、チケットの購入やATMの操作、居酒屋などでの注文端末、そしてもちろんタブレットやスマートフォンなど日常生活のあらゆる面でタッチスクリーンによる操作が浸透している。土居氏は「直観的に操作できるという面がエンドユーザーに受け入れられている」と分析する。

そして最後に挙げたのは「モバイル」で、日本の企業向けPCでは従来より、モバイルに適した薄型ノートが人気であり、市場の変化がありつつもこの分野に製品を投入し続けているレノボのシェアも拡大しているという。

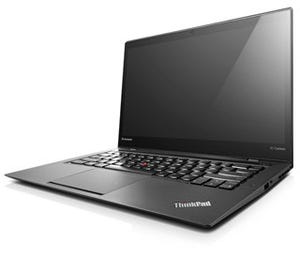

これらの要素を踏まえつつ、今回提供するのが「ThinkPad 8」「新しいThinkPad X1 Carbon」「ThinkPad Yoga」であるという。この3機種に関しては、セキュリティや堅牢性、運用管理のしやすさといった企業のIT部門で選定する場合の条件だけではなく、色やデザイン、多彩な入力方法といった一般のエンドユーザーが選ぶ条件重要視する。

土居氏は冒頭の言葉に再び触れ、「最も多く売れているモノが生き残るのではなく、最も長く売れているモノが生き残るのでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できるモノである」として、「レノボが進化について真剣に取り組んでいることをご理解いただけるのではないか」と話した。