続いて、スピーカーユニット単体でアンプに接続して同じ楽曲を聞いてみよう。ずいぶんと印象が変わるはずだ。特に、スピーカーボックスに取り付けていた場合に比べて、圧倒的に音量が小さく感じられることに気づくはずだ。また、スピーカーボックスに取り付けていた場合と比べて、低域が弱いことにも気づくだろう。

スピーカーユニットは、電気信号によって振動板が振動することで音を出す。音は、振動板の前と後ろに同じように出ることになる。ノイズキャンセリングヘッドホンの仕組みをご存じだろうか。外部のノイズに同じ位相の音を重ねることで、ノイズを除去するというものだ。スピーカーを単体で動かした場合、同じように、振動板の前後から出てくる音が打ち消し合うことになる。高域よりも低域のほうが指向性が弱いため、裏側から出た音が、より前面から出る音に影響を与えることになる。

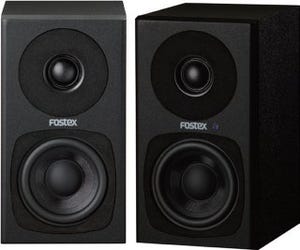

続いて、適当なダンボールに穴を開けて、スピーカーを取り付けてみよう。P800Kの場合、バッフル開口寸法はφ73mmで、P1000Kの場合φ94mmだ。多少大きくても問題はない。下の写真のように取り付けたら、ここで再びアンプをつないで、楽曲を鳴らしてみよう。

スピーカーユニットを単体で鳴らした時よりも明らかに音量がアップしていることに気づくはずだ。また、低域の量も増えていることに気づくだろう。振動板の背面からの音をダンボール板が遮っているためで、これがバッフル板の効果だ。

ここで使用したようなダンボールでは、まだ振動板の後ろ側からの音が完全に遮られるわけではない。これがもっとしっかりとした素材で、十分にサイズが大きかった場合、振動板の後ろ側からの音の影響は、無視できるほど小さくなる。実際にはサイズの問題もあり、バッフル板だけでこれを実現するのは難しい。

そこで、振動板の背面を囲ってしまって、そこからの音が前に伝わらないようにしたのが、密閉型スピーカーだ。これで、むやみに大きなバッフル板を使わなくても、背面からの音の影響がほとんどなくなる。

ダンボールでこれを作るのは面倒なので、かんすぴのスピーカーボックスにスピーカーを取り付けて、下側の穴(バスレフポート)を塞いでしまおう。写真では、ダンボールを使用して穴を塞いでいる。これで、一応というレベルだが、密閉型スピーカーとなった。

再び、アンプをつないで、楽曲を鳴らしてみよう。ダンボールのバッフル板だけの時との違いを感じられるだろうか。

密閉型スピーカーの場合、スピーカーの背面は、閉ざされた空間だ。スピーカーの振動板が振動すると、中の空気の圧力がそれに応じて変動することになり、振動板に対して、一種のダンパーのような役割を果たす。スピーカーボックスの容積をあまり少なくすると、圧力の変化が大きくなり、振動板の自由な動きが妨げられることになる。

さて、ここでバスレフポートのふたを外して、かんすぴ本来の音を聴いてみよう。密閉型の時と比べると明らかに低域の出方が違うはずだ。これがバスレフの効果だ。

バスレフ型は、密閉型のスピーカーボックスに筒を取り付けたような構造を持っている。この筒がバスレフポートだ。密閉型では、振動板の振動により、キャビネット内の圧力が変動する。バスレフ型でも同様だが、バスレフ型の場合、バスレフポートから空気が出入りすることができる。このとき、バスレフポート内の空気の塊が振動することによって、音が出るのが、バスレフ型の仕組みだ。

スピーカーユニット単体で鳴らした場合と比較すると、いかにスピーカーボックスの影響が大きいのかがわかるだろう。こういったことを手軽に試すことができるのも「かんすぴ」シリーズの楽しさの一つだ。冬休みに、お子さんと一緒にちょっとした工作・実験というのも、なかなか楽しいのではないだろうか。