この記事では、マットレスのカビを取り除く方法を紹介し、日頃からできるカビ防止対策なども徹底解説します。

また、やってしまいがちなNGなカビ取り方法も取り上げたので、普段やっているカビ取り方法に自信がない方はぜひチェックしてみてください。

マットレスのカビは放置すると健康被害につながることもあります。

カビが生えないようにしっかり対策し、それでもカビが発生してしまった場合は本記事を参考に正しく効果的な方法で除去しましょう。

マットレスのカビを取り除く方法4選!

マットレスのカビを取り除く方法4選をご紹介していきます。

マットレスに生えたカビは、消毒用エタノールや市販のカビ取りスプレーを使って自分で取り除くことが可能です。

しかし、カビの程度がひどかったり、カビ発生してから時間が経ってしまった場合には、クリーニング専門業者に依頼するという方法もあります。

マットレスにカビが生えてしまった場合には、カビの状態に合わせて最適な除去方法を選び、カビが増える前にできるだけ早く対処しましょう。

手軽に除去したいなら消毒用エタノールを使う

マットレスのカビを手軽に除去したいなら消毒用エタノールが効果的です。

消毒用エタノールはアルコールの一種で、ドラッグストアなどで購入できます(無水エタノールと間違えないようにしましょう)。

【準備するもの】

- 消毒用エタノール

- スプレーボトル

- キッチンペーパー

- タオル

- お湯

- マスク ※カビ胞子の吸引防止のため

【手順】

- 消毒用エタノールをスプレーボトルに入れる

- キッチンペーパーでカビをふき取る

- 消毒用エタノールをカビが生えた箇所に吹きかけ、1時間程度放置する

- お湯に浸して絞ったタオルでスプレーした箇所をたたくようにしてふき取る

- マットレスに水分が残らないように、乾いたタオルやドライヤーを使ったり、陰干しするなどしてしっかり乾燥させる

濡れタオルでカビの生えた部分をふき取る際は、こすらずに、トントンたたくようにして、タオルにカビの汚れを移すようにするのがポイント。

ただし、消毒用エタノールには漂白作用はないので、カビ殺菌後も黒ずみは残ってしまいます。

消毒用エタノールは手指の消毒などにも使用するもので、人体に触れても無害ですが、塗装やニス、無塗装の木製品などにつくと変色・変質する場合があります。

マットレスまわりの家具やベッドフレームなど、材質によっては消毒用エタノールのスプレーがかからないように気をつけましょう。

カビ臭が気になる場合は重曹水をプラス

消毒用エタノールでカビ取りする際にカビ臭が気になる場合は、重曹水をプラスするのもおすすめ。

重曹には臭いを吸着する性質があるため、カビ臭さを取り除きたいときにも向いています。

重曹水は消毒用エタノールでのカビ除去作業の前に使用しましょう。

【準備・手順】

- 重曹大さじ1杯に水100ml(※ぬるま湯の方が良く溶ける)の割合で作った重曹水をスプレーボトルに入れる

- 重曹水をカビ部分に吹き付け、5分程度放置する

- タオルなどでたたくようにしてカビをふき取る

- つづけて、消毒用エタノールでカビ除去作業をする(※手順は前述のとおり)

重曹はドラッグストアやスーパーなどで購入できます。

カビの黒ずみは市販のカビ取りスプレーで取り除く

カビの黒ずみは市販のカビ取りスプレーで取り除くことが可能で、ドラッグストアやネット通販などで手に入ります。

カビの黒ずみが取れるタイプの商品は塩素系のものが多いです。

塩素系の場合は「酸素系のものと同時に使わない」「目に入らないように気をつける」「一度に大量に使いすぎない」など、取り扱いに注意が必要です。

カビ取りスプレーは、カビの胞子・菌糸はもちろん、カビの栄養分となるバクテリアまで除去するため、新たなカビが発生しにくく、カビ取り後の数か月間は防カビの効果も期待できます。

ただし、塩素系の場合は使う素材によっては色落ちや変色の可能性があるので、使用前にマットレスの目立ちにくい箇所で問題がないか試してみましょう。

また、カビ取りスプレーは用途別になっているものがほとんどなので、マットレスに使用可能となっているものを選んでくださいね。

クリーニング業者に依頼するのもあり

マットレスのカビ取りは、クリーニング業者に依頼するのもひとつの方法です。

マットレスのカビがひどい場合・カビが広範囲にわたって生えている場合・カビが発生してから時間が経っている場合などは、薬剤を使っても自分では落とせないことがあります。

専門のクリーニング業者なら、カビはもちろん、寝汗やおねしょ汚れ、ダニなども高温スチームで洗浄してくれます。

ただし、注意点もいくつかあるので、クリーニング業者に依頼するべきかどうかは以下を参考に判断してください。

【マットレスをクリーニング業者に依頼する場合】

- 料金相場は、シングルサイズの通常クリーニングで10,000円前後、カビ除去は別料金で+5,000円程度

- ウレタンやラテックス素材のマットレスは水濡れに弱いため、クリーニング不可

- コイルマットレスはクリーニング可能だが、クリーニング後は多少寝心地が落ちる

- 安価なマットレスや買い替え時期が近いマットレスの場合は、クリーニング代が高くつく場合がある

マットレスにカビが生える原因

マットレスにカビが生える原因の代表は湿気で、加えて、繁殖に適した温度、栄養分、酸素のある環境がカビを増殖させます。

【カビの生育条件】

- 湿度:60%以上(最も繁殖しやすいのは70〜95%)

- 温度:20~30℃(活動的になるのは25℃前後)

- 栄養:人間の皮脂・フケ・髪の毛・食べこぼし・ゴミ・ほこりなど

- 酸素

カビは暖かくて湿気のある環境を好み、温度25℃前後、湿度70〜95%で繁殖しやすいので、日本の春から夏はまさにカビが生育しやすい気候といえるでしょう。

気温が低く、乾燥した季節でも、暖房や加湿器などを使用している室内はカビが生育できる環境になるので注意が必要です。

さらに、人間の寝汗、子どものおねしょやペットの粗相など、マットレスに付いたさまざまな水分がマットレスを湿気させ、カビの生育を助けることになります。

また、カビにとっては、皮脂・フケ・髪の毛などの動物性たんぱく質や食べこぼし、ゴミ、ほこりなど、たいていのものが栄養源になります。

やばい!カビが生えたマットレスをそのままにするとどうなる?

次に、カビが生えたマットレスをそのままにするとどうなるのか解説します。

ベッドまわりは清潔にしているつもりなのに、いつのまにかマットレスにカビが生えているのを見つけたことはありませんか?

マットレスのカビ、少しだからそのままでも平気かな?

くしゃみや鼻水が止まらないんだけど、マットレスのカビと関係ある?

このような方もいると思いますが、マットレスのカビは人間の身体に悪影響を及ぼす可能性があるのであなどってはいけません。

どのような問題が起きるのか、具体的にみていきましょう。

カビの胞子を吸い込み病気の原因になる

カビが生えたマットレスを使用し続けると、カビの胞子を吸い込んでしまい、病気の原因になることがあります。

よくみられる症状は、アレルギー症状や呼吸器系疾患です。

【カビが原因で起こりやすい主な症状】

- アレルギー性症状:くしゃみ、鼻水・鼻づまり、皮膚のかゆみなど

- 呼吸器系疾患:気管支喘息、肺炎など

カビが放出する胞子は室内の空気中を漂うので、ベッドのそばにいなくても吸い込んでしまいます。

マットレスのカビによる健康被害を避けるためには、日常的な部屋の換気がとても重要です。

子どもや高齢者は特に影響を受けやすいので注意

子どもや高齢者は特にカビの影響を受けやすいので注意が必要です。

子どもや高齢者は比較的免疫力が弱いため、カビによる症状が重く出る可能性があるからです。

また、呼吸器系などの慢性疾患を持っている方はカビがきっかけで症状が悪化することがあるため、年齢にかかわらず気をつけましょう。

普段健康な方でも病気や疲労・ストレスなどで免疫力が落ちている場合はカビの影響を受けることがあります。

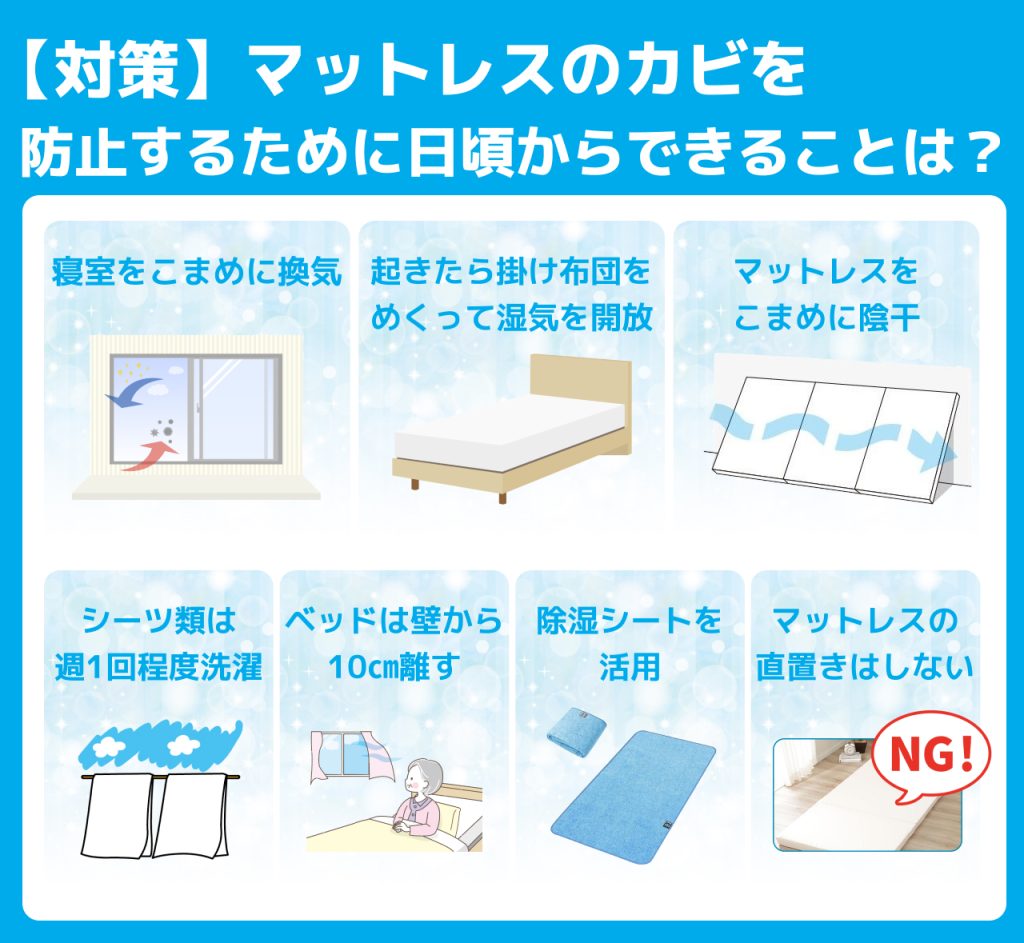

【対策】マットレスのカビを防止するために日頃からできることは?

次に、マットレスのカビを防止するために日頃からできることを考えてみましょう。

清潔で健康的な睡眠環境のためには、マットレスにカビを発生させない湿気対策の徹底がカギになります。

日常的に寝室の換気を心がけ、掛布団やマットレスの湿気を飛ばしたり、シーツ類を定期的に洗濯するなどして、寝具に湿気がたまらないようにしましょう。

また、壁とベッドの間、マットレスと床の間は湿気がたまりやすいので、通気性のいい配置を工夫したり、除湿シートを利用するなどして、カビが好む環境を作らないことが大切です。

- 寝室をこまめに換気する

- 起きたら掛け布団をめくって湿気を開放する

- マットレスをこまめに陰干しする

- シーツ類は1週間に1回程度洗濯する

- ベッドは壁から10㎝離して設置する

- 除湿シートを活用する

- マットレスの直置きはしない

寝室をこまめに換気する

寝室をこまめに換気することで、室内にたまった湿気を放出し、室内の湿度を下げることができます。

カビが最も繁殖しやすいのは湿度70〜95%の環境です。

そのため、寝室の湿度が70%を超えるときは、窓を開けて空気を入れ替えるといいでしょう。

また、換気は、カビの栄養源のひとつであるホコリを室外に放出する効果もあります。

起きたら掛け布団をめくって湿気を開放する

起きたら掛け布団をめくって湿気を開放することも、簡単にできる湿気対策のひとつです。

就寝中の布団の中は寝汗によって湿気を帯びているうえに、体温によって温められています。

さらに、カビの栄養分となる髪の毛やフケ、皮脂などもあるので、布団の中はまさにカビの繁殖条件にぴったり。

ホテルのようにベッドメイクして整えるのは、見た目には美しいのですが、湿気対策の面から考えると、寝起きの布団はめくった状態で乾燥させることをおすすめします。

マットレスをこまめに陰干しする

マットレスをこまめに陰干しすることも湿気対策に効果があります。

ウレタンは日光で劣化するので、ウレタンマットレスは日干しせず、陰干しが基本。

また、コイルマットレスも一部にウレタンを使用しているため、「マットレスは陰干し」と覚えておくと安心です。

陰干しは、風通しのいい日陰で1週間に1回、3時間程度が目安です。

マットレスは湿度の低い時間帯(10~15時頃)に干すことがポイントで、湿度が上がってくる夕方になる前には室内に取り込んでください。

【屋外での陰干しが難しい場合】

マットレスを乾燥させるには、室内でマットレスを立てかけて扇風機やサーキュレーターの風に当てたり、布団乾燥機を使用することも効果的です(※布団乾燥機の使用可・不可については製品情報を要確認)。

特に、「マットレスが重いので、持ち上げて立てかけるのが大変」という方には、マットレスとベッドの間に物(本など)をはさんで空間を作り、扇風機やサーキュレーターの風を当てる方法もあります。

マットレスを手軽に干したいという方には、軽くて移動しやすい折りたたみタイプのマットレスがおすすめです。

シーツ類は1週間に1回程度洗濯する

シーツ類は1週間に1回程度洗濯し、マットレスを清潔に保つようにしましょう。

寝ている間にシーツに落ちる髪の毛やフケ、皮脂などはカビのえさになります。

また、シーツにしみ込んだ寝汗などの水分・湿気は放置しているとマットレスの下のほうにたまっていくので、シーツ類は定期的な交換が重要なのです。

シーツを外したタイミングで、マットレス本体に掃除機や粘着クリーナー(コロコロ)をかけておくといいでしょう。

ベッドは壁から10㎝離して設置する

ベッドは壁から10㎝ほど離して設置しましょう。

壁との間の通気性がよくなり、マットレス内の湿気を逃しやすくなります。

また、壁際や部屋の隅はホコリがたまりやすい場所ですが、ベッドと壁を離すことで周囲の掃除もしやすくなるので一石二鳥です。

さらに、ベッドを壁から離して配置すると、掛布団がベッドからずり落ちにくい、寒い時期でも壁からの冷気が伝わりにくいなどのメリットもありますよ。

除湿シートを活用する

手軽にマットレスの湿気対策をしたい場合は、除湿シートの活用もおすすめです。

マットレスを定期的に干して乾燥させる作業は、時間や手間がかかって難しいという方も多いでしょう。

その点、除湿シートはマットレスとベッドの間に敷くだけで湿気を吸収するもので、マットレスを干す頻度を減らせる便利アイテムです。

除湿シートを効果的に繰り返し使うためには、吸収した湿気を放出させる必要があるので、1〜2週間に1回を目安に乾燥させましょう。

除湿シートはホームセンターやネット通販で1,000円前後から購入できます。

また、毎回乾燥させるのが面倒という方には使い捨てタイプもあります。

マットレスの直置きはしない

マットレスのカビの原因になるのでマットレスの直置きはやめましょう。

マットレスの表面にあった湿気や水分は、内部まで浸透し、どんどん下のほうに降りていきます。

マットレスを床に直置きした場合、内部にたまった湿気は床とマットレスとの間で行き場をなくし、そのまま停滞してカビの原因になってしまいます。

マットレスは床に直置きせずに、ベッドフレームの使用をおすすめしますが、もし床に置く場合にはマットレスに下にすのこを敷いて、床との間に空気の通る隙間を確保しましょう。

マットレスサイズのすのこはホームセンターやネット通販で数千円で買うことができます。

移動や収納にも便利な折りたたみタイプやロールタイプもあります。

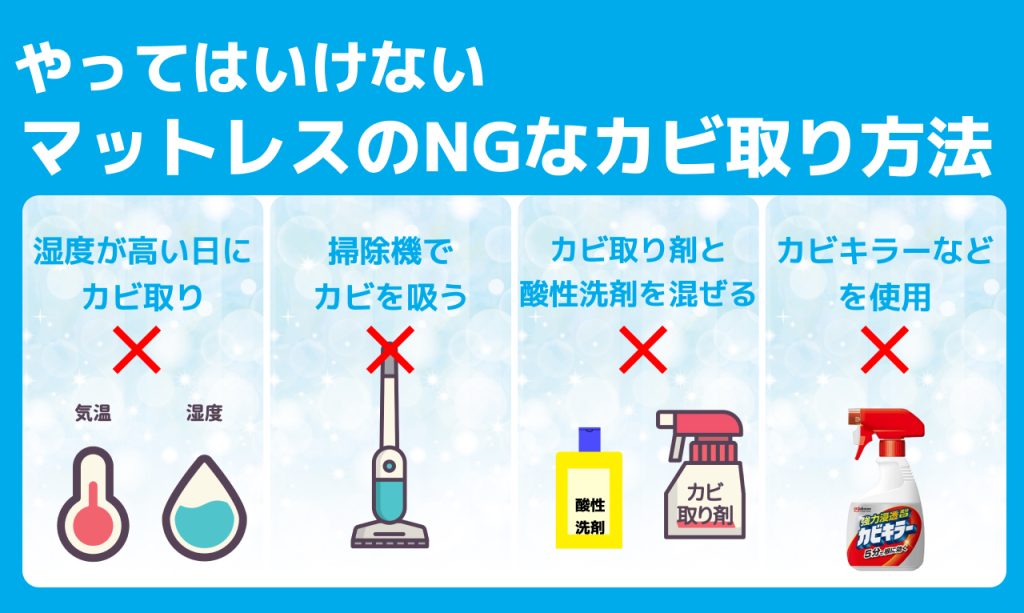

やってはいけないマットレスのNGなカビ取り方法

ここからは、マットレスのNGなカビ取り方法について考えます。

たとえば、湿度が高い日はマットレスのカビ取りには適していません。

また、意外なことに、カビ取りには掃除機はNGで、さらに、カビ取り剤は正しく使用しないと健康を害する場合もあるので注意が必要です。

マットレスのカビ取り方法のNGポイントをおさえて、カビ取り作業は効率的に、かつ安全に行ってくださいね。

湿度が高い日にカビ取り作業をする

湿度が高い日にカビ取り作業をするのはやめましょう。

カビは湿度の高い環境を好むので、カビを除去するつもりがかえって活性化させてしまう場合があるからです。

湿度が高いとカビ取りスプレーなどの水分が乾きにくく、マットレスが湿ったままではカビが再発したり、新たなカビの発生を促してしまう恐れがあります。

マットレスのカビ取りは、湿度の低い日に行いましょう。

掃除機を使ってカビを吸う

掃除機を使ってカビを吸うのはNGです。

掃除機でカビを取ってしまえば簡単にカビ取り作業が済みそうと思いがちですが、掃除機を使うとカビの胞子を室内に拡散させてしまう可能性があります。

散らばったカビの胞子が別の場所に着地して、新たにカビが発生してしまうこともあるので気をつけてくださいね。

カビ取り剤と酸性洗剤を混ぜる

カビ取り剤と酸性洗剤を混ぜることはたいへん危険です。

カビ取り剤の多くは塩素系で、塩素系と酸素系のものを混ぜると有毒ガスが発生するので、絶対に混ぜてはいけません。

酸素系洗剤ではオキシクリーンなどの漂白剤が有名ですが、マットレスのカビの黒ずみをとろうとして酸素系漂白剤と塩素系のカビ取り剤を混ぜて使うのは厳禁です。

また、洗剤同士を混ぜなくても、同じ場所で同時に使用することは避けてください。

カビキラー・キッチンハイターを使用する

マットレスのカビ取りにカビキラー・キッチンハイターを使用するのはやめましょう。

カビキラーもキッチンハイターもおなじみのカビ除去剤なので、キチンや浴室まわりで使っている方も多いかもしれませんね。

しかし、カビキラー・キッチンハイターはともに塩素系で、非常に強い成分のため、人体に付着すると皮膚や粘膜がただれてしまうことがあります。

マットレスは肌に触れるものなので、マットレスのカビ取り剤は安全第一に考えて選ぶことが大切です。

マットレスカビのよくある質問・Q&A

まとめ

この記事では、マットレスのカビを取り除く方法、カビの原因やカビ防止対策の方法について徹底解説しました。

また、ついやってしまいがちなマットレスのNGなカビ取り方法も取り上げました。

マットレスのカビ取り方法はいろいろありますが、何よりも大切なのはカビを生やさないことと、生えてしまったカビはできる限り早めに安全に除去することです。

マットレスのカビに悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にマットレスのカビ問題を解決して、清潔で健康的な睡眠環境を手に入れてくださいね。